You have no items in your cart.

Silenzio / Безмолвие. Проект Андрея Устинова. «Музыкальное обозрение», № 5(а) (461) 2020

S I L E N Z I O

Б Е З М О Л В И Е

© Проект Андрея УСТИНОВА 2020

© Фотографии Андрея Устинова 2017, 2018

При участии: Александр Иванов (фотосессия),, Александр Чалдрян (ретушь), Мария Блезе, Павел Райгородский, Дмитрий Лилеев, Константин Солдатов (верстка)

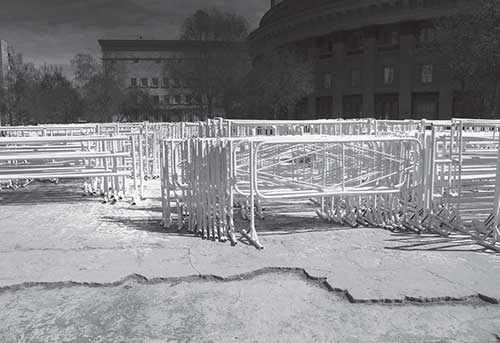

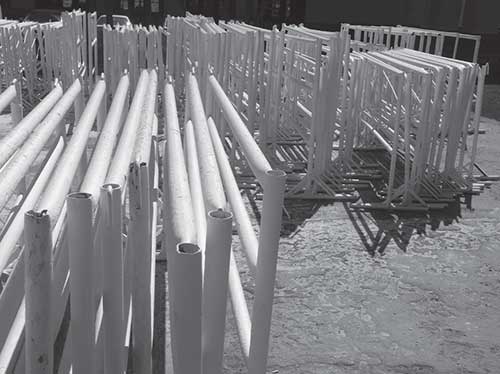

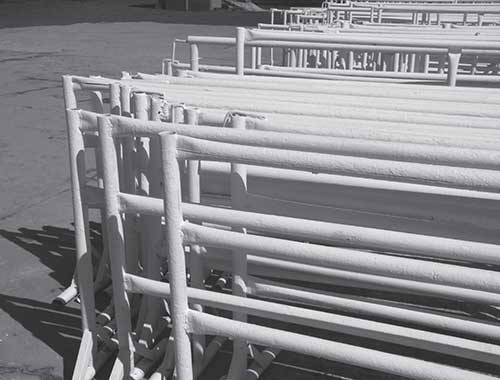

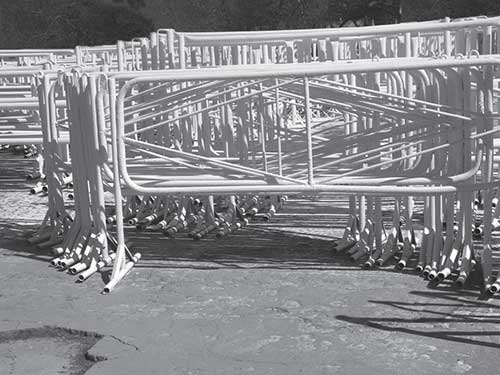

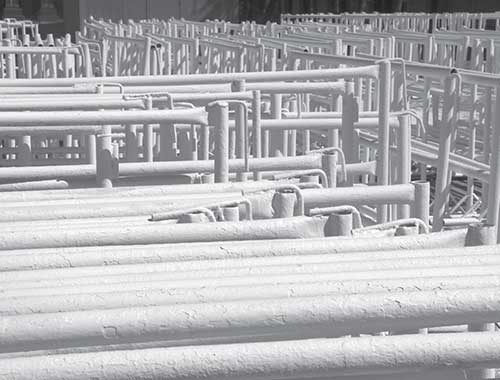

Фан-барьеры. Фотографии сделаны в Новосибирске.

Сигнальные ленты, дорожные, пешеходные знаки указатели, заградительные комплексы — фотографии сделаны в Германии, Австрии, Швейцарии, Франции.

Глобус — диаметр 32 см, обклеен газетой «Музыкальное обозрение». Из инсталляции 2014 года «МО-Land».

Скрипка—фабричная.

Деталь лица — ухо Давида, левое, гипс, учебное пособие.

Метроном — «Prim», № 0733997, system Maelzel. Made in Czechoslovakia

Книга — «Искусство с 1900 года: модернизм, антимодернизм, постмодернизм». Розалинда Краусс, Хэл Фостер, Ив-Ален Буа, Бенджамин Х. Д. Бухло, Дэвид Джослит Москва, Ad Marginem, 2015

Тело автора

Кадры из фильма Андрея Звягинцева «Нелюбовь», 2017

Тексты:

Андрей Устинов. Безмолвие

Илья Кабаков. «60 – 70-е… Заметки о неофициальной жизни в Москве». Новое Литературное Обозрение. Москва. 2008 Фрагменты из книги. Главы 8, 9

В.В. Бибихин. Слово и событие. Писатель и литература. Москва, Русский фонд содействия образованию и науке, 2010. Понять другого. 1991

Silenzio / Безмолвие

Проект Андрея Устинова

Фотографии Андрея Устинова

Я задумал этот проект еще в 2017 году. В следующем году все к нему было собрано. Найдены тексты, сняты объекты и отобраны фотографии, проведена фотосессия с моим телом и сделана ретушь. Но что-то мешало ему воплотиться и выйти. Мне виделись все время разные его форматы. Я представлял его и как выставочный проект — на мониторах, искал техническое решение. в том виде как он задумывался – на бумаге, что-то не складывалось. И сначала я сделал вариант «Безмолвия», как клип на песню Юрия Шевчука «Свобода». И в конце 2018 и в начале 2019 показывал его на встречах с читателями в Москве, Петрозаводске, Владивостоке, Томске, Курске, Новосибирске и, что для меня важно, в Питерской консерватории, в Академии Вагановой, на Платоновском фестивале в Воронеже.

А время шло, и из противостоящих друг другу в клипе сил, – давящие ограничением и контролем, все умножались и возрастали. Самоизоляция, всеобщая покорность, смирение и отдача себя во власть и под полный контроль государственной машины, образовавшееся уединение вернули меня к проекту. Не задержался ли я с выходом моего «Silenzio»?

Сначала была идея назвать проект Silenzio – Text. Тексты я подбирал долго и из Бибихина, Бодрияра, Гройса и даже из выступлений Юхананова и Богомолова. Но остановился на Кабакове.

В середине 2017 года на экраны вышел фильм Андрея Звягинцева «Нелюбовь». После того, как я его увидел, идеи проекта «Silenzio» стали для меня еще более пронзительными. Вы помните, вы все конечно помните, как начинается фильм. Мальчик, который потом исчезнет, которого потом будут искать и не найдут (а был ли мальчик?) идет из школы вдоль мутной реки. В корнях, уставшего стоять дерева, он находит обрывок сигнальной ленты. Мальчик вытаскивает ее и, размахивая ею, идет дальше вдоль берега реки. Эта лента больше ничего не огораживает, она бессмысленна. Мальчик забирается на большую ветку, склонившуюся над рекой, как пращей размахивает этой лентой и запускает ее в небо, навстречу солнцу… и в следующем кадре – солнце, запретная лента повисла, зацепившись за ветки на кроне дерева…

Четыре кадра из фильма «Нелюбовь» вместе с текстом Владимира Бибихина в коде, перед последней страницей «Безмолвия».

Почему текст Кабакова, ведь он пишет о 60-х, 70-х, 80-х? Но он пишет и о том, что дальше. Он пишет о годах моего становления, о том мире, времени, пространстве, которое было мне очень знакомо. Я рос и в нем, и рядом с ним, и над ним, оно отталкивало, сковывало, но так или иначе, оно присутствовало в моей жизни. Он пишет в той лексике, каждое слово из которой, откликается близкими мне интонационными построениями.

Иногда мне кажется, что все вращается по кругу, что химеры прошлого с легкостью восстают из, как казалось, праха, воссоздаются теми же монстрами, нет — не монстрами, а простым большинством, старые фобии прячутся за углами, а новые поколения, не знавшие 60-х,70-х,80-х, да и 90-х каким-то чудесным образом наследуют их.

Соцсети умножают и заваливают мир мусором. Как писал в одном из писем Анри Мишо: «Тысячи голосов – чтобы увязнуть. Ни одного -чтобы опереться». Среди моих ровесников и в поколениях моложе все чаще просвечивает рабство, союз с подлостью, лохмотья постмодернизма скрывают глупость, трусость и пошлость, и печально, когда на все это надета одежда таланта. И вот, оглядываясь вокруг… едва различимы острова мудрости и вершины духа, к голосам совести надо сильно прислушиваться. Но все больше места опять занимают кучи мусора, и рука из 60-х и 70-х жестко держит за горло новое время. Вот я и начал писать терминами Текста…

Андрей УСТИНОВ

Апрель 2020

Описание атмосферы х 60 годов будет не только неполным, но и утратит главный свой нерв, если не сказать о страхе, неистребимом, всепроникающим Страхе с большой буквы. Этот страх не только принадлежность моей психики или чьей-то из окружающих меня людей, но это некий фермент, который содержится в крови всех, кого я знаю. Мне неизвестен ни один человек, который не испытывал бы страха; хотя и в разных видах – от хорошо скрываемого до панического на грани пароксизма, иными словами вся шкала страха, какая существует, все его градации и все его виды были представлены у нас. И не понимая этого феномена, не учитывая его, нельзя понять ни одного движения, действия, высказывания в те годы. Страх как состояние присутствовал у нас в каждую секунду бытия, в каждом поступке как необходимый элемент, и, как кофе с молоком, то есть, в любых формах смешения, не было ни слова, ни действия, не разбавленного в определенной дозировке чувством страха. Причем страх не относился к чему-то конкретно: «этого боюсь, этого – нет, этого боюсь больше, этого – меньше», – он, как воздух, присутствовал, невидимый, всегда и везде. Нельзя было сказать точно, чего, собственно, боится человек. Он боялся абсолютно всего, это было климатическое состояние. Страх – просто воздух 60-х годов. Это, конечно, не значит, что в 70-е годы он куда-то девался, нет, он есть и сейчас, но я говорю о 60-х годах.

Конденсация страха, его окрашенность, его напряжение в разные эпохи были, все-таки, разные, как силовое поле, которое или убивает, или пощипывает. Надо сказать, что такого легкого, щиплющего страха я не знал, хотя сейчас, в 80-е годы, общее напряжение слабее, чем в 70-е, а в 70-е оно было чуть слабее, чем в 60-е. Амплитуду страха, его высоковольтность я бы нарисовал в диаграмме, и я думаю, что колебания его до 62-го года, до, «Манежа» были прерывистыми, даже были такие лакуны, определенные периоды, когда казалось, что «скоро вообще не будет страшно», все знали, что страх сопряжен со временем Сталина, когда он был просто нормой, и напряжение было, скажем, 500 вольт (если это предельная цифра), тогда страх был почти вещественным, его можно было потрогать, камень и металл были менее вещественными, чем страх. А после Сталина стало казаться, что страх исчезает. И в период «оттепели» страх утратил свой металлический отблеск, но после «Манежа» атмосфера страха возобновилась снова и оставалась такой до 74 года, до так называемой «Бульдозерной выставки».

С неослабевающим напряжением страх висит над неофициальным искусством, как Дамоклов меч, и ты ощущаешь и ждешь его ежедневно как неизбежное возмездие за все, что ты сделал; вся жизнь неофициального художника проходит под каким-то следственным взором, который все видит: и вот сейчас в последнюю секунду меч упадет, так как расстояние от твоей жизни до смерти кратчайшее, и все разговоры – кто жил в это время, тот помнит, 70-80% разговоров было о том, кого взяли, у кого что отняли, кого вызывали, у кого был обыск, что конфисковали, кого могут «взять» в ближайшее время. То есть речь шла о каком-то неотвратимом наказании, которое в любой момент наступит, причем под наказанием понималось буквально истребление, а не что-либо иное.

Все понимали, что жизнь каждого может быть буквально стерта с лица земли, не только его дело, но и он сам. За что? Было ясно: все, что ты делаешь, – в этом уже твоя невероятная вина перед тем, кто наносит удар. То есть, ты получаешь возмездие за всю твою жизнь. Вот это очень интересно: ты рисуешь, не высовываешься, полуговоришь или вообще не говоришь ни с кем, не общаешься не только – упаси бог! – с враждебными силами, а вообще ни с кем, и тем не менее вся твоя жизнь – одна сплошная вина, начиная от твоих мыслей под колпаком черепа до твоих рисунков и отдельных реплик, все это преступно от начала до конца. Это ощущение «преступности» твоей простой, нормальной жизни – очень интересно и может быть сравнимо с детской психопатологией (вообще наша жизнь – это именно детская психопатология, а не взрослая, взрослых как бы нет у нас, все мы – дети, терпящие наказание или ожидающие его): некто, очень пристально наблюдающий за тобой, видит, что, как бы ты ни жил, все это есть чудовищная ошибка против той, известной только учителю или воспитателю, нормы, которую ты не можешь выполнить не потому, что ты – негодяй, а просто твоя жизнь есть изначально принципиальная ошибка. В этом страхе, его тотальности есть не просто ощущение, что ты виноват в одном, а в другом не виноват, а именно вся твоя жизнь – одна сплошная вина. И не только твоя, но и всех окружающих, они все как бы заведомо наказуемы.

Все, что они говорят, делают, пишут, сочиняют – это все однозначно понятое преступление. И никаких смягчающих обстоятельств перед заимодавцем, что ли, преследователем не существует: вина изначально доказана, она прекрасно осознается тобой самим (почти кафкианская ситуация), и поэтому вопрос «виновен ли ты?» вообще не стоит. На вопрос «за что?» тебе могут ответить «сам знаешь, за что», – и вот эта атмосфера наполняла весь наш мир – невероятно взвинченная, тревожная, полная ожиданий, что вот-вот и до тебя дойдут руки. И тот факт, что тебя еще не стерли в пыль, осознается как непонятное промедление, проволочка. Ощущение, что если тебя не взяли сегодня, то обязательно возьмут завтра, то есть, постоянное ожидание полного уничтожения пронизывает все 60-е годы и длится до середины 70-х. Спасаться, избегать, просить пощады бесполезно, так как не к кому обратиться.

Каратель не персонифицирован, и страх носит совершенно иррациональный, метафизический характер, он был заключен как бы в наших нервных окончаниях, мы с ним просыпались и засыпали, а, может быть, и родились.

Почему я говорю, что где-то к середине 70-х это явление претерпевает небольшое изменение? 74-й года – год, «Бульдозера» когда сделал невероятный, немыслимый до этого шаг Оскар Рабин, «шаг», который воспринимается как веха, – мне трудно разобраться в таинственной и во многом героической психологии Оскара, но я думаю, что его выход на «Сенатскую площадь» (так хочется это назвать), на пыльный и бесплодный пустырь в Беляево – конечно, же был вызовом этому иррациональному «чему-то» без глаз, без ушей, без лица. Оскар как бы ткнул палкой в гигантское сооружение, нависшее над нами наполненное мышами и привидениями, и все там вдруг зашевелилось, раздались вздохи, выкрики, кто-то его схватил, потащил, но у того, кто схватил и потащил, тоже не было ни глаз, ни ушей, ни носа, ни вообще лица. У меня сохранилась газета с заметкой об Оскаре, с «волной народных обвинений». Эта заметка – тоже образ страха. Кто это пишет? Некто без лица. Все, кто подписал заметку, тоже боятся этого «кого-то».

После «Бульдозера» напряжение как-то упало. Хотя художники понимали, что они под подозрением, под колпаком, но с ними уже как бы идет игра в кошки-мышки, то есть, исчезла обязательность возмездия, возникло новое ощущение: то ли «возьмут», то ли нет, а вдруг обойдется.

Silenzio / Безмолвие

Проект Андрея Устинова

Фотографии Андрея Устинова

Но тогда, в 60-е годы, этой надежды не было. Разумеется, никто не показывал этого страха, каждый по-своему скрывал его, кто-то заливал его пьянством, разгулом, кто-то держал вид «а что, я – ничего такого не сделал» (я принадлежал к этой категории), ведь есть московская прописка, членство в Союзе художников, издательские договоры, которые, пожалуйста, можете проверить и т.д. Но кто-то буквально сидел взаперти, не открывал на звонки. Известен случай, когда американский дирижер Бернстайн приехал к брату, но тот, выглянув в щель, захлопнул перед ним дверь, так как приехал не просто брат, а «американец». Но большинство жили внешне как бы нормально. Что помогало выживать? Конечно, молодость. Конечно, творчество, изобретательность, которые всегда противостоят косности, затхлости, спящему существованию, которое всегда является результатом страха. Тишина, пыль, пустынность, банальность, заброшенность – этому всему мы сопротивлялись, пытаясь что-то придумывать, общаться, шутить, как в бомбоубежище во время бомбежки теснясь и прижимаясь друг к другу. Кроме того, известное единодушие вызывалось у нас тем, что все приговорены, самим этим общим страхом, и мы прекрасно понимали друг друга, потому что боялись одного и того же.

Кстати, сейчас, когда страха меньше, на первый план выходят наши различия, наши индивидуальные особенности, и это показывает, что наша общность в большой степени была вызвана не столько внутренним сходством, духовной или художественной общностью наших интересов, сколько облегающим всех чувством одинакового иррационального страха, паники. Это была в буквальном смысле атмосфера бомбоубежища. Тональность и тема наших разговоров была очень похожей: кто удачно перебежал открытое пространство, кого разорвало, чей дом рухнул. Каждого слушали с глубоким интересом, затем говорил следующий – что видел на воле он. Думаю, что и недавняя война как-то способствовала этому состоянию, все помнили чувство укромности, необходимость укрыться, ощущение эвакуированного чужака, отсутствие своего гнезда. Все мы сгрудились в месте, которое не есть дом. Вот этот фермент Страха с большой буквы, который нервировал, мучил, терзал всех нас, я и хотел передать всем этим пассажем.

Как отразился этот страх в эстетической нашей деятельности, в характеристике результатов? Что был страх в художественной практике? Давал ли он, помимо чисто психических стрессов, какой-то содержательный аспект? Мне трудно об этом говорить определенно. Но, конечно, он приводил, по-моему, к двум вещам. К выдавливанию во внешний мир каких-то фобий, что давало определенную социализацию художественной жизни некоторых художников – я имею в виду прежде всего Рабина, Целкова и др. У наиболее отважных, у которых страх был уже персонифицирован в образы внешнего мира, это приводило к изображению страшных фантомов, облика самого страха: газеты «Правда», плакатов на улицах и т.д. У тех, кто не смел глядеть в лицо страха, а таких было большинство, это приводило к бегству в иные сферы, нереальные и ирреальные, к формулированию того, что можно назвать метафизическим сознанием, к уходу в какие-то области, которые находятся далеко над нашей землей, над этим страшным местом, где царствует боязнь, в какие-то отдаленные области, в какие-то выси, полеты, пролеты и т.д. То есть в известном смысле определенная одухотворенность была обратной стороной бегства от страха в то место, где, может быть, не так сильна угроза, то есть, в нереальные, воображаемые пространства.

Думаю, что и движение в сторону живописности, «мазни» всевозможных техник, модуляций, обращение к краске, к разнообразным пластическим и эстетическим кувырканиям – это тоже одна из форм бегства от страха, провалы в какие-то якобы специальные, ремесленно-творческие задания.

В 70-е годы группа художников повернулась и стала смотреть прямо в лицо тому самому орудию, которое нацелено на всех, в самое лицо страха, если так можно сказать. Но это стало возможно, когда угроза ослабела, и испепеляющее действие страха уже не могло нанести ожога лицу, повернутому к нему. В 60-е годы смотреть в лицо этого безглазого, безротого чудовища никто, кроме Рабина, не осмеливался, и поэтому всяк по-своему бежал, скрывался и рассказывал, что он видит цветовые гармонии в духе Сезанна или рисует религиозные видения или впадает в «тихое» художественное рисование, наподобие Харитонова и Яковлева, а большинство просто «починяло примус», «рисовало для себя». Тихий, милый, спокойный, сумасшедший дом. Вообще движение к безумию, которое пронизывает, мне кажется, атмосферу нашей жизни – но это отдельная большая тема – имеет своей основой, природой вот эту фобию, этот накал неослабевающего, неуходящего страха, разлитого повсюду.

Достаточно на эту тему, хотя я могу говорить о ней бесконечно, но это будет уже нудно и невыносимо читать.

<…>

9

Кажется, этот монолог приближается к концу. Когда поднимается с земли вертолет, теряются очертания предметов, рощ, домов, дорог, автомобилей, зато возникает с большого расстояния общий вид. Если принять такую метафору, то хочется, в заключение, подойти к двум крупным, как мне сейчас представляется, видам суждения по поводу 60-х годов, к двум каким-то образам, концепциям, к которым сводятся, стягиваются мои представления об этом времени в целом.

Первое – это то, как я вижу все изделия, все результаты всех художников этого времени, всего огромного конгломерата творческих личностей, и что можно сказать об этих творческих личностях в целом, хотя это, может быть, не совсем правомочно с моей стороны. Так вот, весь объем результатов мне представляется в виде какого-то необозримого поля, какой-то огромной свалки – неисчерпаемой, разнообразной, но именно свалки мусора. Образ мусорной кучи как визуального результата всего изготовленного никак не уходит из моего воображения. Я имею в виду не что-то отдельно, не чьи-то индивидуальные и разнящиеся между собой изделия, а единый, общий продукт, с разными, конечно, оттенками, но связанность и цельность которого для меня несомненны.

Откуда этот образ, это странное представление, в известном смысле уничижительное, конечно, и обесценивающее результаты? На это есть несколько оснований.

Вчера я был на одной выставке группы молодежи уже 80-х годов, которая представляет собой, по моему впечатлению, очень важный и чрезвычайно живой ток, что ли, художественного импульса, который сейчас существует. Они находятся в том же русле, что и мы, я узнал их как родных и по духу, и по поведению, и по той атмосфере, что царит в этом развалившемся помещении каких-то заброшенных детских яслей. Я узнал их просто как продолжателей (как пышно говорится в подобных случаях) художников 60-х и 70-х годов. И первое мощное впечатление от этой выставки: я увидел гигантскую помойку, которую представляет собой и их выставочное помещение, и расположение экспонатов, и сами картины носят полупомоечный характер, то есть: все в целом являло собой какую-то огромную мусорную кучу. Но какую кучу? Это не была куча чего-то погибшего, высохшего, сморщенного. Это была огнедышащая куча, полная витальности, энергии. Это была как бы сама жизнь, и эта жизнь продолжала ту живую, шевелящуюся и чрезвычайно наполненную какими-то вспышками мусорную кучу 60-х годов, и такое впечатление, что она продолжится куда-то за 80-е годы, в неизвестное будущее, появятся новые люди, но в том же русле.

Так вот, мир, который я увидел уже взглядом, назад представился мне гигантской свалкой. Я был на нескольких настоящих свалках – под Москвой и в Киеве, – это какие-то до горизонта дымящиеся холмы самых разнообразных вещей. В целом это дрянь, рвань, отбросы огромного города, но ты видишь, проходя как бы в ущелье между этих гор, что она вся как бы могущественно дышит, она дышит как бы всей своей прошлой жизнью, эта свалка полна вспышек мерцаний наподобие звезд, звезд культурного ранга: ты видишь то какие-то книги, то море каких-то журналов, в которых спрятаны и фотографии, и тексты, и мысли, то вещи, которыми пользовались какие-то люди. То есть, огромное прошлое встает за этими ящиками, пузырьками, мешками, всеми формами упаковок, которые требовались когда-то человеку; многие не утратили своих форм, не стали чем-то мертвым, когда их выбросили, они как бы вопиют о «той» жизни, они хранят ее в себе. Вот это ощущение единства всей той жизни, которую не утратили еще предметы, и в то же время все же разделенность компонентов этой жизни, и бывшая живость этих компонентов рождает образ… трудно определить, что это за образ… ну, может быть, каких-то лагерей, где все обречено на гибель, но все еще пытается жить; может быть образ каких-то цивилизаций, которые под ударами каких-то катаклизмов уходят на дно, но в них все еще совершаются какие-то события; ощущение огромного, космического характера реального бытия охватывает тебя на этих свалках; отнюдь не чувство заброшенности, гибельности жизни, а наоборот, возврата, круговорота жизни, потому что, доколе существует память, дотоле будет жить все, причастное к жизни; память помнит все отжившее, все отбросы в их, еще не отброшенном, а первоначальном состоянии: может быть, эти предметы только что принесли из магазина, или это чьи-то подарки, или это сделано руками хозяев, то есть, все, что здесь оказалось, кто-то все это знал, имел, все прошло через человеческие руки. Это не свалка железной техники, а именно то, что прошло через руки человека, через душу человека, через его поступки, воображение и т.д., то, что поучаствовало в индивидуальной человеческой истории, и вот эта индивидуальная история сквозит и вопиет о себе через мириады этих вещей.

Сама свалка состоит именно из человеческих вещей, там нет продуктов природы, и потому ты присутствуешь как бы при шуме толпы, где каждый кричит о самом себе, как на стадионе, в кинотеатре или, я думаю, в лагерях смерти было вот это ощущение слипшейся, смешавшейся толпы, со своими жизнями, втолкнутой в какое-то странное состояние. Вот этот образ совместного, слипшегося состояния, бесконечно нервозного, полного энергии, становления, и в то же время обреченного на какую-то непонятную отброшенность – отброшенность кем? – вот этот образ мне чрезвычайно хочется приложить, напялить на все содеянное в 60-е годы.

У меня нет чувства какой-то невероятной ценности, значительности того, что было сделано, какого-то предмета, который должен быть огранен, как драгоценный алмаз, или храниться в музее как редкий ковер, скорее это были какие-то полупродукты или субпродукты, которые являлись с одной стороны, результатом усилий жизни, ее надежд, а с другой стороны, – чем-то жалким, слабым, чем-то «полу…». Есть такая известная сказка, как человек хотел сделать подкову, не вышло, тогда хотя бы гвоздь, опять не вышло, ну тогда иголку, но и это у него не вышло. Вот об этом состоянии как бы мерцания, об этом промежутке между каким-то замыслом, неизвестно каким, и делом, которое как-то не соответствует замыслу, я и говорю. Есть масса причин находиться в этом состоянии. Недавно у нас зашел разговор, не являются ли наши изделия чуть ли религиозными объектами: может быть, на них можно как-то возвышенно смотреть, может быть, они излучают какие-то высшие импульсы, и автор имел основание впасть в соответствующее состояние, что он сподобился увидеть высшие миры, что он чуть ли не «слуга» чей-то. Один из собеседников на это заметил, что в других краях между художественным продуктом и высшими инстанциями существует промежуточная область, называемая. «культурой». Это промежуточный слой между высшими материями, проблемами и повседневными поступками, изделиями людей. Художник там прекрасно знает, что, встраиваясь в этот промежуточный слой культуры, он завязывает отношения и с высшими мирами, с высшими проблемами, не только мистическими, религиозными, но со всеми проблемами обществоведения, нравственными, в частности и т.д. В наших же краях, где такого слова, «культура» к которой можно апеллировать, вообще нет, возникают такие бредовые предположения, что, рисуя загогулину, ты сразу служишь высшим силам. То есть, у нас нет среднего звена, промежуточной инстанции, поэтому каждый может воображать, что он прикасается к любым проблемам непосредственно. На самом деле он ни к чему не прикасается, это есть только его надежда, воля, бред. Может быть, в результате этих усилий и возникает что-то оригинальное, странное, но место этого продукта, с моей точки зрения, все-таки на… – я бы поостерегся сказать где. Почему? Потому что это полупродукт, в котором много желаний, много надежд, но очень мало того, что можно назвать культурным результатом. Вот почему образ огромной свалки мне кажется здесь уместным.

Эти результаты, изделия, вещи неизвестно к чему соотносимые, как их употреблять, кому после изготовления они нужны. Это, как рисунки возле телефона, в них много интересного, там и абстракции бывают, и женские головки, и другие замечательные комбинации, и какие-то мечты, и надежды, и математические, и оккультные росчерки, но когда хозяйка убирает дом, она все это выбрасывает.

Когда я смотрю на изделия тех лет, этот образ пыли, грязи, чепухи и вообще вздора сразу всплывает. Самое сильное ощущение от нашей жизни – это ощущение невероятной замусоренности, нечистоты. Я не имею в виду нравственную нечистоту, а именно физическую, то есть, ощущение буквально неподметенности. Это напоминает человека, который чуть умылся, надел галстук и думает, что все будут смотреть на его помытое лицо и галстук, но ведь обычно видно-то как раз все остальное. Так и в комнате обычно виден как раз неподметенный угол, а не вымытая середина, виден невытертый предмет, а не те места, по которым прошлись тряпкой. Когда я был в Чехословакии, меня до боли поражало, помню, что все углы комнаты обнаруживали ту же промытость, прочищенность и идеальность, что и центр, куда полагается бросать взгляд. У нас же существует большая разница между тем, куда бросать взгляд и куда не надо. Причем наша тренировка состоит в том, что мы и не бросаем взгляд куда не надо. Хотя для нормального взгляда естественно как раз падать туда, куда хозяин и не предполагал. Гость отлично видит, где он оказался, как бы хозяева ни старались отвлечь его.

Так вот, все картины 60-х годов похожи на гоголевских дам, которые, собираясь на бал, пребывают в уверенности, что гости увидят их брови или подбородок, а шею, нос и прочие невыгодные детали не заметят. Глядя на картину, я ясно вижу, что хотел сказать мой товарищ, но все огромное надеется, остальное он не учел, он как бы не знает, что с ним делать, и что я тоже не буду туда смотреть. Но ведь это присутствует на картине, даже если автор не показывает этого. И вот оно-то сильно давит и сильно действует на зрителя. Автор не видит этого, остального, но оно облепляет картину и оставляет впечатление той самой пыли, того мусора, чепухи и вздора, той серости, которые являются непреодолимым элементом всех этих картин. Это и есть то роковое, что плавно и методично тащит все эти картины в мусорную кучу. Конечно, я говорю это в образном смысле, а не в том, что эти картины следует отнести и поставить возле мусоропровода.

Образ свалки я бы отнес ко всей нашей жизни. Мне кажется, что основные замыслы художников 60-х годов – в том, чтобы создать картины, которые противостояли бы нашей действительности. Надо сказать, что подобные концепции вообще являются традицией нашего мира. Каждый живущий воспринимает наш мир как гнетущий, недолжный, страшный, опасный и т.д. и старается сделать нечто, противостоящее этой опасности. Тем же, в частности, озабочены и художники. Но если посмотреть пристально, можно увидеть, что их картины как раз и совпадают с реальным окружением, и являются не столько выпадением из него, сколько частью и выражением этого огромного житейского месива, который облепляет художника. То есть, деваться от него, по моему пессимистическому ощущению, некуда. И эти картины возвращаются, так сказать, задним ходом все в ту же серую, мышиную, пыльную действительность.

Почему она серая, пыльная и такая цельная, почему являет собой непреодолимый материал для любого художественного усердия или надежды? Дело в том, что 60-е годы есть годы возвращения всей этой огромной страны в первоначальное состояние нерасчлененного, скучного, скудного горе-бытия.

Я уже говорил, что воспринимаю 17-й год как импульс, начало, огромную попытку вытащить себя за волосы, огромный прыжок из вечно неподвижного, едва пульсирующего морока тягостного, именно неподвижного, бытия в какую-то иную перспективу, пуститься в иную дорогу, иную даль. Вот эта безоглядная надежда на ожидаемую перемену, которая нас вырвет из безнадежной реальной действительности, и мы обретем какие-то невероятные измерения и, может быть, даже получим новую действительность – на этом пафосе, на этой исступленной надежде были прожиты 20-е годы, может быть, и 30-е, потом была война, но 60-е годы характерны одной особенностью – это глубокий темный пессимизм возвращения на круги своя, возвращения в тот же дом, лучше сказать, в тот же сарай, из которого с такой невероятной надеждой, музыкой и, так казалось, удачно отправились в путешествие. Так герои «Голубой чашки» Гайдара отправляются «вдаль» и неожиданно возвращаются туда, откуда вышли. И 60-е годы – это не просто возвращение, а вот как бы они шли-шли по лесам и полям, и все новые и новые виды открывались их взору, и – хлоп! – оказались перед дверью, из которой вышли. Вот это ощущение встречи с сараем, из котоpoгo очень давно вышли с другими соображениями, составляет психологический воздух 60-х годов, этот тот маятник, который качнулся, но вернулся в позицию, которую он когда-то нарушил. И вот это возвращение на круги своя дает этот образ глубочайшей резинъяции, пессимизма и разочарования, которыми пронизаны 60-е годы.

Но может быть, я немножко проецирую в прошлое время и описываю сегодняшнюю ситуацию, она выглядит точно так, как я описал. Но и в 60-е годы мы бы застали точно такое же состояние, когда мы вышли из леса и остановились перед старой дверью. Это было ощущение конца долгого путешествия в неведомую, только нами изобретенную, страну, ощущение усталости, досады, злобы на все эти предприятия, на сапоги, на лишения, наказания и т.д., досада на то, что это было зря. И уверения, что мы достигли чертогов, не действовали, так как все увидели ту же дверь и старые ботинки перед ней. Это очень важное ощущение пессимизма и дает силу образу возвращения. Возвращения к старой, настырной, никуда не девшейся куче мусора.

Еще есть образ – непроветриваемого помещения, неподвижности, ничто никуда не девается, все остается на том же месте. Человек задыхается сpeди мусора, так как некуда вынести, вымести его. Теряется граница между мусорным и немусорным пространством. Все завалено, замусорено – наши дома, улицы, города, и буквально ничего никуда нельзя убрать, вынести, все остается с нами. Если быть фантастом, можно увидеть планету, со стоящую из одного мусора. От того, что он перемещается с места на место, он не исчезает. Ну как в моем подъезде человек идет вниз по лестнице с ведром и половину мусора теряет по дороге, и не совсем ясно куда и зачем он его попер, да он и бросил это ведро в конце концов, так как оно ему надоело. Вот это смешение двух пространств – места, откуда надо вынести мусор, и места, куда надо его отнести, – это полное «единство противоположностей», как мы когда-то учили в школе и институте, это наша диалектика, здесь демонстрируется в самом наглядном виде. Чем, например, отличается наша стройка от нашей помойки? Вон дом напротив моей мастерской строится уже 18 лет и, как и раньше, это огромный ржавый остов, вокруг помойка, свалка, чертежи давно устарели, много раз менялись, и вообще, как оказалось, потеряны, все давно залито водой, какие-то панели сломались, и строить нельзя вообще, одним словом, проблем уйма, но дом все же будет построен, хотя это заведомо уже руины. Известно, что еду надо есть сразу, как ее приготовили, нельзя разогревать котлету, которая лежит два месяца. У нас же все смешано в каких-то диких неритмических циклах, все забыто, порвано и связано заново; еще Пушкин говорил: «и устарела новизна, и новым бредит старина». Вот это взаимопроникновение всего во все, этот пыльный смог из всего – и есть главное ощущение.

Хотя, конечно, можно на все это «единство» посмотреть с оптимистической точки зрения. Я уже говорил, что на выставке молодых все полно силы, огня, дыма и невероятной энергии, все это сильно, содержательно, напряжено. Да, это напряжено, но только потому, что помойка, вечно вращаясь вокруг себя самой, что-то свое производит, там что-то гниет, оттуда выскакивают новые какие-то ростки, что-то там распускается. Помойка крайне потентна, она «плодоносит». Или это какое-то загадочное неопознанное полурастение, полуживотное, оно погибло, но все еще выбрасывает новые побеги – куда, зачем, какие побеги, это совершенно неясно, ведь их удел – быть засыпанными новыми слоями мусора. То есть, это какой-то кошмар, но не мистический, не биологический, где все пожирает друг друга, а кошмар культурный.

Silenzio / Безмолвие

Проект Андрея Устинова

Фотографии Андрея Устинова

Кто был на настоящих свалках, знает, что это одно из самых увлекательных путешествий, не надо ехать в Танзанию, Индию, можно и здесь испытать сильные эмоции: вот мы видим мешки местных газет, а вот залетел иностранный журнал с видом Эйфелевой башни или портретами австралийских аборигенов. Вот так и наше культурное сознание напичкано этими обрывками и осколками разнообразных знаний и представлений, ветром занесенных из разных мест: из нашего прошлого и настоящего, из западного прошлого и настоящего, то есть, нанесенное с разных сторон, не образуя никакие цепи, связи, а представляя собой просто огромную разношерстную кучу, стоящую перед нашим умственным горизонтом. Выбирая себе из этой кучи все, что заблагорассудится, один интересуется западным искусством 20-х годов, другой – древневосточным, и всякий, нашедший свою нишу, с воплем зовет: «Скорее сюда, вот что я нашел, это обломок восточного кувшина, смотрите, какая пластика, какой изгиб, орнамент!» – другой воет из своего угла: «А я подобрал обломок автомобиля Форда, смотрите, какой тонкий провод…». Каждый с энтузиазмом открывателя вопит о своем, и он – действительно открыватель, так как где не сделаешь таких открытий, как на свалке! И ощущение возникает, что это вовсе не гибель, а почти Возрождение. Тут мы подходим к каким-то концепциям чуть ли не Федорова: возрождение жизни в самом точном значении этого слова. Приятель посмотрел мою работу, где к каждому предмету из мусорной кучи привязана бирка, на которой написаны какие-то воспоминания, связанные с этой дрянью, и сказал, что я даю новую жизнь этой дряни. Действительно, когда человек поднимает предмет со свалки, то происходит вспышка ассоциаций, которыми облеплена эта вещь, и его память, его неизвестно откуда возникшие знания об этой вещи восстанавливают утраченную жизнь этого осколка. Это как бы археолог, но не ученый археолог, который досконально знает ту зону, тот курган, который копает, а просто обыкновенный, живущий на свете человек берет вещь, о которой он почему-то обязательно слышал и знает.

Вот такой образ сухой свалки возник у меня, причем я хочу отделить биопомойку, где все киснет, гниет и разлагается, превращаясь в новый продукт, от сухой свалки, состоящей из культурных обломков.

Почему я все время повторяю слово «культура» в связи со словом «обломки»? Почему возникает энтузиазм испытателей, бродящих по этой свалке, именно при встрече с обломками культуры? Вот тут мне кажется, можно дать правдоподобное описание наших мест. Цитируя в начале моего приятеля, я хотел сказать, что мы лишены культуры; культура у нас не представляет собой тот твердый слой, к которому обращаются и в котором работают все деятели культуры, художники, поэты, писатели, ученые. Мы не имеем этого твердого слоя, он у нас давно уничтожен. Так вот, брожение по помойке, вопли, энтузиазм при встрече с культурными обломками и есть, мне кажется, вопль о потерянном, отнятом, отрезанном члене нашем. Это вопль о том, что мы хотели бы иметь при себе, а не вне себя, иметь в виде связи времен, в виде истории, в виде непрерывных каких-то законов, установлений, в виде чего-то такого, что формально всегда связано со всяким человеческим обществом. И надежды, радость, трогательное удивление, которые мы обнаруживаем при встрече с обломками культуры, прошлой отечественной или иностранной, и являются нашей как бы утопией, как у ребенка, по поводу игрушки, которой он никогда не имел, но которую видел у соседа.

Если предположить, что образ этой огромной свалки приложим к изделиям художников 60-х годов, то возникает вопрос, напоминают ли они чем-нибудь изделия 20-х или 10-х годов. Могут сказать, что да, напоминают чем-то. С моей точки зрения – нет, ничего подобного. Искусство 60-х годов, мне кажется, является скорее искусством угасающих надежд, энергии, идущей на убыль, потому что это энергия больших надежд, зародившихся в другие времена. Вот е 20 годы – это как раз энергия восходящих токов, а 60-е годы – это нисходящие токи, теряющие свою силу. Те восходят к более тонким и сильным, что ли, прочищенным слоям космоса, 60-е годы уходят к низшим, энтропическим слоям, слоям хаоса. 60-е годы – это движение к хаосу. Это воспоминание, очень слабое, о восходящих токах, о восходящих векторах бытия, но это движение угасания, падения. А 20-е годы – это движение к новым мирам, движение очищенное, недаром же новые направления – супрематизм, конструктивизм – это движения аскетические, сухощавые, прочищенные, отбрасывающие все лишнее, выявляющие суть, какие-то вечные, архитектонические построения. В то время, как картины 60-х годов – чрезвычайно обильные, многоречевые, многодельные, наполненные кучей каких-то структур, подробностей, деталей, мелочей, это скорее всего мохнатые какие-то, обросшие деталями поверхности, с очень слабо выраженной конструктивностью. Скорее это аморфные, бесформенные, кучеобразные какие-то изделия. Это движение вниз, что-то падающее. Поэтому я думаю, что движение к хаосу, к расплыванию, вниз характерно для искусства 60-х годов, а не 20-х. Но это уже частное замечание, и общего характера не имеет.

Я часто употребляю слово, «результаты», но что оно означает? С течением времени это понятие претерпевает большие изменения, и все сделанное в 60-е годы участвует в коловращениях разного рода, отправляется в новые времена, ну как пластинка, записанная в свое время, затем куда-то едет в пакете, где-то хранится, ее будут слушать люди иного времени, она обтекается посторонними мирами, обтачивается или уничтожается, или приобретает иной блеск, вид и т.д.

Мои сегодняшние соображения, конечно, исходят из новых спекуляций. Пока я рассматривал 60-е годы, находясь в них самих, в концепции близких мне художников, их психологию, я исходил как бы из принципа эмпатии, то есть, сопереживания, со-мыслия. Но сегодняшний комментарий связан с попыткой посмотреть, что же это за явление было в ряду других явлений местной истории. Тем более что этот период закончился, и при «страны 60-х» уже виден новый рельеф, уже видны другие «отлете» из этой горы, острова, растительность, пустыни, камни и т.д.

И если образ огромной свалки является произвольным, уничижительным, нигилистическим аспектом рассмотрения 60-х годов, то есть еще один взгляд – не на результаты 60-х годов, а на проблемы взаимоотношений художника и его места в жизни, его роли в обществе, его миссии, что ли, в жизни, как он понимал эту роль и чем она была в 60-е годы. Можно ли взять что-либо обобщающее, интегрирующее, характерное для них, нас всех. Я говорил, что в 20-е годы были сделаны попытки восходящих утопий, необыкновенных открывшихся горизонтов, все жили надвигающимся будущим, уже близко стоящим, и поэтому художники того времени как бы таскали из будущего камни и уже возводили здание, они были архитекторами, и строителями, и каменотесами этого будущего. Можно ли сделать какое-то единое, обобщающее представление о художнике 60-х годов? Ни о каком строительстве будущего у этих художников, конечно, речи быть не могло. Образ этого художника, единого, слитого из всех персоналий, мне представляется существом, которое отрицает существующую действительность, не видит ни прошлого, ни будущего, ни настоящего; человеком, который совершенно не включен в эту действительность, тяготится ею, и в то же время надсадно ее переживает и ею мучается; это какое-то особое состояние, особая боль – находиться все время за пределами этой жизни. Так можно сказать обо всех художниках 60-х годов. Это особое ощущение себя в роли исследователей, путешественников, что ли, в какие-то другие пространства. Это какие-то дети, сидящие взаперти, наказанные в детском саду, и мечтающие о других комнатах, играх, путешествиях – в мечтах, конечно, не в действительности. Это полное их одиночество, изоляция от всего окружающего, их полное неучастие в нем, незнание этого мира и страх, конечно, приводили к определенной какой-то электризации, наэлектризованности своей фантазии. Каждый из них представлял собой невероятно напряженный шар каких-то миражей, которые им открылись и которые ярко и отчетливо сияли в воображении каждого. И приходит грустная, но отчетливая мысль о той или иной форме душевного заболевания, которым был охвачен каждый из действующих лиц. Почему я говорю о заболевании? Во-первых, налицо разрушение самой личности, развал ее на три-пять или больше частей, отделение личности действующей, реально живущей на этом свете – а я повторяю, что реально действовать и жить было невозможно в 60-е годы – от бесконечно возбужденного, наэлектризованного, нервически напряженного воображения, отделенность сознания от бытия – общехарактерно для всех этих авторов, и на уровне личностном все они представляют собой душевный надрыв, заболевание в какой-то степени.

Их художественная деятельность выступает в виде киноленты каких-то фантазий, открытий, визий, что ли, которые были порождены как раз этим расщеплением, отделением сознания от тела, от действительности. Вообще такое присутствие в жизни наподобие каких-то фантомов, призраков, призрачного существования очень характерно для нашего, «подполья», нашего «подвала».

В то же время никогда так много не говорилось таких слов, как «истинность», «подлинность», «энергичность», «художественность», то есть, слов, которые говорят об истинном, реальном существовании, то есть, попытка к онтологизации была чрезвычайно велика. Что это значит? Это также естественно, потому что в разрушенном существе, с расщепленным, отделенным от действительности сознанием, самой художественной деятельности придавались очень важные функции – функции обретения реальности, основания, истины, земли, существования. Художество в эти годы абсолютно фетишизировалось, оно и было тем кристаллом, той волшебной палочкой, которая в разрушенном существе, разрушенной жизни давала зрелище подлинности.

Таким образом, взаимоотношения художника и его продукта было следующим: сам художник неизвестно для чего жил, неизвестно кто он такой, неизвестен его путь, его место в жизни и неизвестно его самочувствие в этом мире, но как только он берется за кисть и оказывается перед чистым холстом, белой бумагой, какие-то новые силы из миров ирреальных и важных сходят к нему в этот момент, и он творит реальность, он присутствует в действительности, и он осуществляет какое-то реальное действие. Эта миссия искусства как лечебного средства, а с мистической точки зрения – давания смысла и реальности существования этому человеку, является, как кажется, самым главным и фундаментальным определением отношения между художником и его искусством в 60-е годы. Это глубокая вера всех, что изготовленный продукт по-настоящему истинен, прекрасен и важен. Поэтому самое страшное, что можно было сказать художнику 60-х годов – это что его продукт не красив, не важен, не художественный, не истинный. Потому что это была последняя надежда, картина была этой последней реальностью, предельным краем существования этих людей. Если же он оказывается несуществующим, то жизнь вообще теряет всякий смысл. Если бы мы были встроены в какие-то порядки, ритуалы, художественные, культурные традиции, действия, то существовала бы некоторая вера, что, занимаясь этим делом, ты опосредованно включаешься в какие-то, свойственные всему обществу в целом, известные реальные обязанности и сущности. Но для искусства, для самочувствия художников 60-х годов была полностью отрезана всякая включенность в реальные формы. И поэтому само дело было единственной реальностью. Отсюда невероятный фетишизм по отношению к художественному продукту. Некоторые художники до беспамятства любили свои произведения, ценили их, тряслись над ними, и показы, демонстрации были самыми важными событиями их жизни. Поэтому наши обсуждения, хотя и напоминают большие культурные собрания, конференции, поскольку иногда доходили до серьезных форм – докладов, чтений и т.д., на самом деле были чем-то вроде особой формы радений, что ли, вокруг художественных произведений, единственной формой реальности в нашей нереальной жизни.

Silenzio / Безмолвие

Проект Андрея Устинова

Фотографии Андрея Устинова

Поэтому крик «я написал картину!» мог быть услышан в самых отдаленных районах Москвы, и все летели туда, как бабочки на огонь, во-первых, посмотреть картину, а во-вторых, и это главное, приобщиться к той реальности, которая у всех только была одна и единственная. Быть на обсуждении стихов, слушать какие-то чтения означало быть в центре реальных событий, в самой точке становления бытия. Вот так я бы определил подлинное отношение между художником, его произведениями и действительностью в 60-е годы.

Я уже не говорю о чисто медицинском аспекте этого дела, как в случае с Вейсбергом, Плавинским и др., когда изготовление картин просто было медицинской терапией, которая человека из жуткого, невменяемого состояния раздрызганности, шизоидности выводила в состояние нормального житейского цикла, то есть, давала ей просто биологический ритм существования. Поэтому шизоидность (в ужасной окраске этого слова) очень точно и характерно определяет общую ауру, общую атмосферу, которая окружала художников в 60-е годы. И надо сказать, безо всякого изменения, что эта атмосфера затекает, тянется и в 70-е, и в 80-е годы. Шизоидность – в понимании полной призрачности и деструктивности всех компонентов, которые человек встречает в обычной жизни и других, которые он может обрести внутри себя, которыми он может управлять. (Не откажу себе в удовольствии привести слова Кречмера, которые часто цитировал Ганнушкин: «многие шизоиды подобны лишенным украшений римским домам, виллам, ставни которых закрыты от яркого солнца; однако в сумерках их внутренних покоев справляются пиры».)

Вспоминая ту жизнь, если снять с нее экзальтированность, энтузиазм, большую дозу, что ли, самообольщения, честолюбия, тщеславия, то она представляет собой, конечно, вполне шизоидное образование, калейдоскоп суждений, мнений, невероятный ажиотаж, повторяемость одного и того же, невероятную агрессивность внушения своей правоты, полное отсутствие спокойствия, относительности, паритетности, вообще всяких релятивистских форм; «только то, что мне кажется в этот момент, и есть на самом деле, и я готов всучить кому угодно насильно свое суждение». Наши беседы, помню, носили характер кратких, или некратких, монологов, которые каждый по очереди произносил. Так как мы все были одинаково психически невменяемы, то с трудом, но терпеливо, не вникая, выслушивали монолог каждого, чтобы затем, желательно без помех, выступить самому. Это были внутренние вопли, предельно заряженные энергетически, наполненные какой-то необыкновенной силой убеждения и атаки. Надо сказать, что не все художники были озвучены в полной мере, и большинство, конечно, излагало свои намерения, концепции в изобразительной, профессиональной форме. Но в то же время не было недостатка в вербальных концепциях, которые излагались по всяким поводам, в форме беспрерывного потока речи.

Вообще атмосфера х 60 годов была заряжена таким огромным шизофреническим сообщением; все невероятно были уверены, что излагается какая-то истинная правда, но в действительности излагали свои представления о мире и о разных проблемах с абсолютной уверенностью, что это истина чуть ли не в последней инстанции, каждый пылал огнем своей истины. Конечно, обо всем этом можно говорить как о чем-то творческом, позитивном, строительном, но я думаю, что все это носило скорее характер болезненный, невротический, шизоидный, аффективный и т.д. Поэтому, так же, как в описании мусорной кучи, я должен сказать, что концептуальная ценность высказываний и в работах, и в суждениях художников носила весьма проблематичный характер.

Говоря о шизоидности, я отдаю себе отчет, что она свойственна всякой творческой личности: это некоторая бессознательность, немотивированность, исходящая из каких-либо скрытых для нее глубин, мотивов ее поступков. Но я хотел бы еще раз напомнить известное изречение, что не всякий сифилитик способен написать книгу «Так говорил Заратустра». То есть, это состояние могло бы быть очень плодотворным, но в наших условиях – условиях разрушенных культурных связей – большинство результатов подобного шизоидного поведения не реализовались или были произвольными, неинтересными, случайными или неважными. Это были продукты чистого сумасшествия.

Неадекватность результатов намерениям – вот что характерно для 60-х годов. То есть, серьезность, напряженность и важность самого сообщения чрезвычайно были высоки, но результаты не соответствовали намерениям. Вот эта разведенность умысла и продукта очень характерна для этих лет. Я бы сказал, это даже не шизоидность, а уже шизофрения: автору «казалось», что он создал невероятное – один построил почти Вавилонскую башню, другой родил идею, которая повернет земной шар вокруг оси, третий сегодня призвал к себе в гости ангела и обедал с ним. То есть, «кажимости» было очень много, а очевидность, результативность – ничтожны. Хотя каждый призывал поверить ему, «войти в его положение». Это напоминает известную сцену у Свифта, где героя водили по ученым, каждый из которых делал какую-то странность, но мог бы за пять минут доказать, что его открытие имеет невероятную ценность. Вот так и художники – они верили в открытые ими миры и могли заворожить и увлечь любого, кто входил в их мастерские. Я уже говорил, какая сила внушения была у Шварцмана. Вообще шизоида можно узнать по тому, какую ужасающую силу внушения, вовлечения в свое поле он демонстрирует. И каждый художник х 60 годов буквально излучал свою идею, и я не могу до сих пор отделить это излучение от результатов, что тоже, мне кажется, характерно для шизофренических симптомов. И дело плохо, если последующие эпохи не будут «входить в положение» больного, который гонялся за кенгуру по своей палате.

Этот ужас витает и над моей головой: я боюсь, что та большая – «каляка-маляка», которая с таким энтузиазмом делалась многие годы тридцатью-сорока художниками, не оказалась бы буквально «мазней» Хотя история искусств изобилует как раз такими примерами, когда Ван Гог и Гоген «мазали» что хотели, а потом были оценены..

Но – мне хочется еще раз пессимистически сказать «но» – малевать можно и нужно в культурном, разработанном, перенасыщенном поле, тогда «мазня» затащит в себя все же немало культурных элементов, знаков и представлений, а то, что сделал дикарь, сумасшедший или дилетант в пустоте, на помойке, останется простой мазней. Вот, мне кажется, разница между Ван Гогом и, скажем, Кулаковым. Ташизм, изобретенный в культурной среде, это не тот ташизм, который сделан в среде, полностью бескультурной. На этом основан мой пессимизм. Классический пример – со Зверевым. Известный коллекционер Костаки был увлечен им, скупал и собирал его рисунки и всячески его пропагандировал, но за границей (еще раньше часть рисунков вывез Маркевич) его искусство не произвело впечатления, «русский гений» не состоялся. Хотя рисунки других ташистов вошли в пантеон культурных ценностей, художественных направлений.

Silenzio / Безмолвие

Проект Андрея Устинова

Фотографии Андрея Устинова

Сделаю небольшое отступление. Мне был задан вопрос, не делают ли «гениев» критики. Такое явление имеет место. История по отношению к художнику иногда действует в качестве массового невменяемого хора, то есть, кто-то «впадает» в художника и вопит благим матом, заходясь от восторга. Природа такого выбора иррациональна. Но я боюсь, что все же существует индукция, особая форма заражения. Искусство – это некая форма заражения, впадания в ту волну, которая притягивает. Малевич испускал такой силы резонансный луч, который не мог не возбудить большое количество сумасшедших. Мы – единое племя людское, резонатор и резонируемый ищут и находят друг друга.

В классицизме поиски формы фетишизировались: надо сделать такую форму, которая действовала бы на всех, включая козла в огороде. Сейчас такого фетиша нет. Поллок находит большую группу людей, которые резонируют на его позывные, а другой точно так же поливает холст краской, а отклика нет. Возникают резонансные группы вокруг личности, которая сводит в единое все те звуки, идеи, которые есть у каждого, но они разведены или ослаблены, факультативны или фрагментарны; цельное из них создает только лидер. Поллок стал лидером тайшетского направления не потому, что он изобрел его, а потому, что свел воедино его идеи. Когда направление только возникает, еще неясно, что оно такое, и лидер может появиться позже, в оптимальный момент.

Почему наше искусство такое несчастное? Потому что оно не дает развиться естественным группам и направлениям, а они ведь возникают спонтанно, как пузыри после дождя. И в нужное время в каждой группе появляется свой художественный репрезентант. Так мне кажется. И Поллок не то, чтобы внушает, что он лидер, а он является реальным и объективным представителем своего времени, своего региона, своего клана. Так все совпало, и он «зажужжал». Иначе он не может набрать силу, у него нет силы, чтобы издать резонансный сигнал. Он собирает в резонанс все, что имеет: время, место действия, культуру.

Вот почему я сомневаюсь в наших результатах. У нас очень сильные личности, вот эти самые шизоидные люди, способные к сильной аккумуляции, к сильной атаке. Но когда атакует один, а сзади и сбоку никого нет, то это шизофреническая атака, просто кто-то один бежит и машет палкой.

Еще я хочу добавить, что все деятели 60-х годов несвободны, они не сами выбрали ситуацию, в которой живут. Некоторые из них потом уехали, чтобы испытать себя на более широком полигоне, посмотреть, чего они стоят. Остальные жили и живут в предлагаемых условиях. И свобода их художественного выбора была ничтожна. По этому поводу в 60-е годы высказывались иначе, что это и хорошо. Как говорится, тем «лучше душа» отлетает. То есть, чем хуже, тем лучше. Чем кошмарнее, противоестественнее, тяжелее, безысходнее человеческое существование, тем напряженнее душевные творческие полеты, тем они истиннее, возвышеннее и тд. И всегда приводят в пример западный мир, где художник рабски зависит от маршалов и вынужден делать не искусство, а коммерческие работы, то, что продается. А у нас, дескать, парадоксальным образом свобода цветет, и художник, не связанный деньгами, создает неслыханные, невиданные плоды. Но это все палка о двух концах. И наша свобода внутри рабства, наши результаты весьма подозрительны, я смотрю на все это очень скептически.

Если весь предыдущий текст, (разумеется, до последней заключительной его части) был апологетический, то в этом сквозит такая же шизоидная решимость, к которой я склонен, как и все остальные, и готов трижды повторить «мне все нравится, мне нравится, мне нравится», как советуют в одном английском журнале начинать свой день, повторяя 8 максим, типа «жизнь удалась», «я нравлюсь сам себе, следовательно, нравлюсь и остальным» и прочее.

А сегодня день окрашен в иные тона (может быть, под впечатлением вчерашней выставки?), как будто закрыли горячую воду и открыли холодную. И все сказанное раньше под флагом восхищения, удовлетворенности и значительности вдруг стало проблематичным. И я как бы с чувством пессимизма и нигилизма обращаюсь сегодня к 60-м годам. Но возможно, это – та же шизоидная реакция, которая столь же мало имеет под собой реальности, как и апологетика. То есть, восторг и развенчание – это маятник или чашка весов, которые качаются. Поэтому попытка создать образ всего, сделанного в 60-е годы, в виде мусорной кучи, как и попытка слепить из всех персонажей образ одного художника, талантливого и вдохновенного – действия одного порядка…

Конечно, ситуация у нас уникальная: никто не делает ничего ради денег, никто не диктует снаружи, все делают что-то «из себя», но я сомневаюсь, действительно ли хороша такая необусловленность, хотя бы даже и коммерческая.

Иногда напрашивается образ, может быть, чрезмерно сильный: не договорились ли между собой все пациенты и сотрудники желтого дома 60-х годов о режиме и всех формах лечения. Допустим, с 4-х до 5 у нас аплодисменты, «рисование» потом – сон, потом – обсуждение рисунков, раздача призов и т.д. Впрочем, будущее покажет. Но чем, собственно, отличается безумец, рисующий черный квадрат на белом фоне, от Шварцмана, рисующего лики? Вопрос по-прежнему остается неясным. И с нашей позиции, из нашего времени, вот с этого чердака, где я нахожусь сейчас, трудно разглядеть ответ.

Продукты этого малого желтого дома со временем должны попасть, уже в виде небольшого флигеля Большого желтого дома, на испытательный операционный стол и местной русской истории, и истории европейской, должны оказаться на каких-то других полках, и тогда только будет дан окончательный приговор, будет найдено им место. Это естественно и неизбежно. Так что результаты будут видны нескоро.

Илья КАБАКОВ

Как при ходьбе мы на каждом шагу отпускаем свое тело падать — еще в годовалом возрасте каждый знал, до чего это опасно — и сразу снова возвращаем ему опору, так общения и понимания нет без момента рискованной потери контроля над судьбой собственного слова. Сравнение, правда, хромает, потому что мое слово подхватывает уже другой, не я. Цитируют странствующий афоризм: никто при тех же самых словах не думает того, что думает другой; всякое понимание есть вместе с тем непонимание. Можно ли надеяться когда-нибудь преодолеть непонимание, на каждом шагу возникающее между людьми? Смыслы бережно перекладывались бы тогда из рук в руки, оставаясь неизменно равными себе. Их стареющие содержания свято сберегались бы. Но отмирало бы за ненадобностью что-то более важное. В самом деле, катастрофа, происходящая с моей мыслью в чужой голове, это одновременно рождение там новой мысли.

Звено непонимания, встроенное в цепь общения и обновляющее ее живую прочность, способно стать для меня причиной подтачивающей тревоги. Мои слова эмансипируются от меня в самый момент их произнесения. Будут ли они кем-то присвоены, а я отодвинут в сторону, или перетолкованы, а я опозорен, или поверхностно одобрены и скоро забыты — любой из этих житейски очень реальных вариантов, не говоря уж об их комбинациях, способен отнять у не очень смелого человека охоту делиться с другими своим интимным. Не потому ли так распространилось стратегическое общение с ближним, нацеленное на то чтобы просто выбить из него нужный результат, предусмотрев и заранее парировав его возможные ответные ходы.

Однако честно говоря нет большого благородства в слишком пристальной заботе о том, чтобы обязательно быть правильно понятым. Персонаж старого кинофильма проникновенно делился своим заветным: «Счастье — это когда тебя понимают». Многие прекрасные идеалы имеют к сожалению свою обманчивую сторону. Всякий мечтающий о понимании тоскует по тесному кругу родственных сердец, улавливающих взаимные движения чувства и вибрирующих как Белла Ахмадулина. Но едва ли кто поймет меня так, как хотелось бы мне, пока я не очень хорошо понял сам себя. Подпольный человек мечтает как будто бы только о конце одиночества и враче для той сплошной царапины, в которую он превратил свою душу, но в нем прячется Наполеон, требующий от чужого сердца, чтобы у того не было заботы святее чем чуткость к его, Наполеона, бесценным извивам. Требование от других понимания апеллирует к гуманности, но часто ведет в душные лабиринты, которые хуже чем общество деловитых стратегов, оставляющих по крайней мере душу не под надзором. Понимание способно обернуться таким разгулом психологии, что и одному сознанию будет невыносимо тягостно, а чем грозит нескольким, прильнувшим друг к другу, показывает история коммунального бытия.

Труд мысли и слова способен прогонять приторные мечты о родственной понимающей душе, давая взамен другое, настоящее удовлетворение, трезвую уверенность, что всё надежно продуманное, удачно воплощенное заранее уже несет в себе и свое будущее понимание. Которое вовсе не обязательно такое как я ожидаю.

То, что забота об отклике не может стоять перед мыслью главной задачей, не означает, однако, что за отсутствием отзывчивой аудитории нашему универсальному всепониманию остается самому конструировать партнеров желаемого диалога, довольствуясь тем что мир достаточно ярко сверкает и переливается под солнцем нашего я. Не то что роль, предложенная «целостной человеческой личностью» другому, окажется обязательно слишком плоской; бывает наоборот, что люди в жизни проще и однозначнее созданий инженера человеческих душ. Беда слишком емкого я не в недостатке душевного богатства — и в его щедрости никто не сомневается, — а как раз в том, что оно слишком успевает всё вместить, продумать и сказать за всех. Построение универсального поля смыслов, на котором можно было бы расположить всевозможные проявления духовного мира, не столько безнадежное, сколько скучное занятие. Никакой заранее готовой типологии, внутри которой оставалось бы только локализовать другого, в принципе не существует не из-за бесконечной сложности людей, а из-за их тайны.

Silenzio / Безмолвие

Проект Андрея Устинова

Фотографии Андрея Устинова

Настоящая встреча с другим происходит не внутри сколько угодно широкого универсума, подразумевается нашего. Другой, если говорить всерьез, это мне принципиально недоступный универсум. Он не имеет над собой никакой вышестоящей галактики и состоит к нашему не в геометрическом отношении смежности, а в гораздо более загадочном отношении дополнительности. Я еще едва ли знаю, что такое другой, пока примериваюсь втиснуть его в свой широкий универсум. Я и сам себя тогда пока еще мало знаю.

Понимание, взятое со стороны движения человеческой мысли, то есть со стороны его места в череде сменяющихся и размножающихся как поколения живых существ созданий ума, это, читаем в умной книге, перенос известного на неизвестное, метафора в широком смысле слова. Мое слово от-носится в чужом жизненном мире к другому, иногда до противоположности, содержанию. Понимание без метафоризации в самом деле возможно, наверное, только между машинами.

Но если понимание метафора, то спрашивается, кто ее автор? Не я, говорящий: я не могу запрограммировать другого до такой степени чтобы внушить ему нужное направление мысли. Не другой: ведь он создает лишь одну, только свою половину метафоры; моя половина ему в принципе невидима, он всегда знает ее лишь уже перенесенной в свой мир. Не мы с ним как два соавтора: соавторы одинаково ответственны за создаваемое ими, тогда как я ни в малой мере не отвечаю за перипетии своей мысли в чужой голове. Приоткрывается захватывающая перспектива: тысячелетнюю историю понимания, то есть всю историю человеческой культуры несет на себе движение смысла, авторскую ответственность за которое не удается приписать ни индивиду, ни коллективу в сколько-нибудь привычном смысле этого термина. При всем том мы явственно ощущаем, что автор у той метафоры, какою оказывается всякий шаг понимания, несомненно есть. Автор (auctor от augeo увеличиваю) это тот, кто приумножает какую-либо вещь, т.е. сообщает ей движение, силу, крепость, опору и устойчивость (из старого латинского словаря). В движении понимания смысл не только арифметически приумножается, поселяясь в новых головах, но и, что важнее, приобретает крепость и устойчивость, заново утверждает себя как таковой, как именно смысл, перешагивая через барьер непонимания и искажения; воспроизводит себя, обновляется, прикоснувшись к опоре, которая оказывается более широкой чем неизбежно ограниченный разум индивида или суммы индивидов. Во всяком случае внутри каждого акта человеческого понимания обыденно и неприметно совершается тот самый выход за рамки индивидуального сознания, которому посвящены разнообразные исследования «бессознательного.

Владимир БИБИХИН