You have no items in your cart.

Александр Титель: «Сто лет в обет»

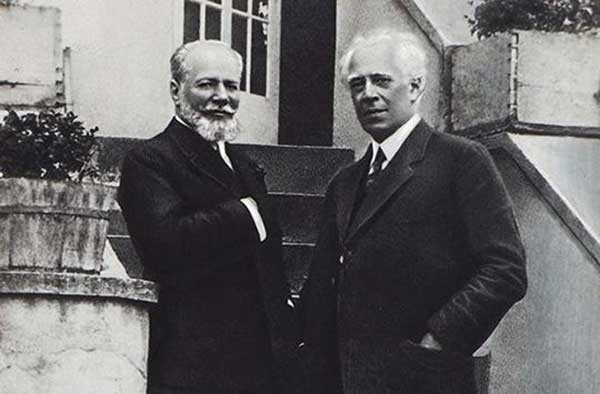

В сезоне 2018-2019 исполнилось 100 лет Московскому академическому музыкальному театру имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко.

Об истории и сегодняшнем дне театра, о юбилейном сезоне рассказывает художественный руководитель оперной труппы МАМТа, народный артист России Александр ТИТЕЛЬ в эксклюзивном интервью главному редактору газеты «Музыкальное обозрение» Андрею УСТИНОВУ.

АУ | Столетие — огромная дата и огромная тема для театра…

АТ | Мы отмечаем не только столетие нашего театра, но и столетие целого направления, поскольку это был первый режиссерский репертуарный оперный театр.

Станиславского и Немировича-Данченко давно приглашали в Большой театр поговорить о том, как вернуть к жизни замшелое, далекое от действительности искусство оперы, как преодолеть бархат, золото, хрусталь, царские ложи и т.п.

Наконец, в декабре 1918 Дирекция Большого театра раскатала красную дорожку по мраморной лестнице, встречая Станиславского, Немировича-Данченко, Качалова, Москвина. Солисты Большого спели экспромт-приветствие. Собственно, этот день – 30 декабря 1918 года – и принято считать днем рождения нашего театра, названного именами двух великих режиссеров – реформаторов.

Сперва родились студии – Оперная Станиславского, при Большом театре, и Музыкальная Немировича-Данченко при МХТ.

Со временем Студии преобразовались в театры, в 1926 году перебравшись в нынешнее здание на Большой Дмитровке, 17, где по прежнему жили наособицу: три дня в неделю играл один театр, три дня другой. В 1938 году не стало Станиславского, с мая 1938 г. до своего ареста в июне 1939 главрежем в его театре был приглашенный им Всеволод Мейерхольд. В 1941 году, вскоре после начала войны, театры были объединены, т.к. предполагалась эвакуация, и так было легче сохранить обе труппы. Немирович-Данченко настоял на нынешнем названии.

У студий, конечно, были предшественники на рубеже веков: частная опера Мамонтова и опера Зимина — более простые, гибкие, где собирались молодые, яркие, талантливые авторы и артисты, самые лучшие в те поры художники, но все же такого государственного театра еще не было.

Станиславский и Немирович-Данченко были обречены сказать свое новое слово в оперном театре, как прежде в драматическом, когда в конце XIX века, создали МХТ, основанный на совершенно иных, нежели традиционный императорский, или антрепренерский театр принципах.

Подходы к работе с партитурой у Станиславского и Немировича-Данченко были разные, спектакли были совсем непохожие, Немировича и нынче посчитали бы авангардистом, но «жизнь человеческого духа» и актерский ансамбль, где все одной театральной веры – корневые понятия обоих режиссеров. Только так в их представлении мог родиться Спектакль. Они создали новую театральную веру, этику и эстетику. Конечно, в реальной жизни их принципы нередко нарушались, и, тем не менее, это кредо, это «верую» сохранилось на века.

К сожалению, сегодня не все представляют, что сделали Станиславский и Немирович-Данченко для отечественного и мирового театра и насколько их наследие актуально и востребовано.

АУ | 100 лет — огромный срок для человека и для театра, но в масштабах истории — мгновение. Как Вы считаете, жизнь коротка?

АТ | Во-первых, давайте условимся, что она прекрасна. Но увы, коротка, и течет неравномерно. Поначалу она кажется бесконечной и полной невероятных возможностей для выбора. А потом она постепенно скукоживается, как шагреневая кожа, и время и возможности для выбора сокращаются. Поэтому требуются безупречные и однозначные решения, которые тебе подсказывают опыт и интуиция. И в этом кроется опасность, потому что теперь ты больше доверяешь опыту — и неизбежно проходишь мимо чего-то нового, необычного, о чем вовремя не просигналила интуиция. Потому что опыт не только «сын ошибок трудных», но и отец ошибок. Недаром Пушкин писал: «…и опыт, сын ошибок трудных, и гений, парадоксов друг». Парадоксы — это то, что происходит вопреки опыту, и так необходимо рядом с ним.

АУ | Опыт больше способствует самосохранению индивида?

АТ | Опыт — это сумма знаний и умений. На пересечении того, что знаешь и умеешь, и происходит выбор оптимального решения. Но в эту сумму не включается хаос, а по-настоящему, без хаоса невозможно, решение может быть там, где ты еще не ходил, куда нельзя. Многие открытия происходят за линией табу, на минном поле.

АУ | Вы туда часто заходите?

АТ | Бывает. Во-первых, как режиссер: в каждой настоящей музыке присутствует хаос. Во-вторых, как худрук: если вы посмотрите, что ставилось в нашем театре и кто ставил в последние полтора десятка лет, то, думаю, поймете, что мы нередко рискуем.

АУ | Но ведь выбор спектакля, названия мотивируется той системой, в которой живет театр Станиславского, и формируется многими компонентами, а не только внутренней логикой развития, художественного мышления, восприятия мира режиссером? Пусть с учетом и минных полей, и традиций.

Наверно, это всегда всех интересует: как, почему? Почему «Дон Жуан» или «Енуфа»? Почему «Медея» или «Пиковая дама»?

А если говорить о ваших спектаклях в других театрах: почему где-то «Снегурочка», а где-то «Борис Годунов»? Режиссер решает свои творческие задачи, но и у театра — своя линия, множество линий…

АТ | Своя линия у театра, который меня пригласил, и у меня как режиссера-постановщика, конечно есть, эти линии должны совпасть, но спектр совпадений широк…

Что касается нашего театра, то речь идет о совокупности многих установок. Я делаю выбор в том числе и как режиссер, но как режиссер я подчиняюсь себе как худруку.

И как худрук, я могу оперу, которую очень люблю и хочу поставить, отдать кому-то, потому что считаю, что так правильней. Допустим, я очень люблю «Пеллеаса», но когда возникло предложение от французов, а особенно когда мне предложили на выбор трех дирижеров, я сказал: конечно, Минковски! И пусть это делают носители культуры. Люблю «шекспировские» оперы, тем не менее на «Макбета» мы пригласили Каму Гинкаса, а на «Отелло» когда-то А. Бородина, а нынче А. Кончаловского.

ТЕАТР И ЖИЗНЬ

АУ |О чем сегодня театр может говорить с обществом? Всегда ли получается этот разговор, когда вы ставите спектакль? Этот разговор существует априори, как непременное условие, или все-таки его надо все время «ставить» заново? И через вопросы, которые ставит спектакль, выходить на что-то более глобальное… В чем это выражается?

АТ | Да во всем. Всегда выбор: героя, ситуации, поступка. В жизни, значительно более плотной и стремительной, чем прежде, мы находимся в состоянии перманентного выбора. Почти ежедневно мы решаем «быть или не быть». И то, что театр выбирает, и то, как поступают герои «Онегина», «Хованщины», «Медеи», «Енуфы», «Снегурочки», что они выбирают и почему, как они это делают — все это и определяет диалог театра с публикой, тональность этого диалога, его бескомпромиссность, со-чувственность, уровень понимания и доверия.

АУ | Сейчас в некоторых спектаклях иногда возникает ощущение, что с тобой не говорят. Тебе просто дали прочтение данного произведения, и нет ощущения, что с тобой вступили в диалог. С одной стороны, я хочу, чтобы со мной говорили, я хочу вступить в этот диалог, найти его. С другой стороны, есть то, о чем говорит это произведение само по себе. И можно ничего не делать. Если ты знаешь это произведение — проживай его сам, ищи этот диалог внутри себя.

Но в одних случаях театр — и режиссер, и художник, все вместе — закладывают в спектакль какой-то диалог с тобой, вызов на этот диалог. А в других — просто ставят спектакль, и ты его просто смотришь. Но если я не могу найти в спектакле, о чем со мной говорят, то начинаю чувствовать себя неловко.

АТ | Я очень любил бывать в мастерской художника Валерия Левенталя. Валерий Яковлевич был талантлив и красив во всем, за что брался — писал ли эскизы, или косил траву на даче. А еще был на редкость остроумен. Во время работы у него на верстаке стояла «Спидола», и чей-то голос сообщал новости. Это мог быть «Маяк» или «Голос Америки», или Би-Би-Си. И вот, рисуя, лепя или что-то проглядывая, он периодически вступал в остроумнейший диалог с этим голосом: задавал вопросы, изумлялся. Это был чудесный контрапункт, очень музыкальный, надо сказать.

Такой контрапункт мы тоже ведем, когда собираемся здесь, в театре. Кто-то приехал из центра, кто-то – из Бутова, или из Химок. Кто-то родился в России, кто-то — в Украине, в Сибири, в Азии. И наш сегодняшний опыт, то, что нас занимает и волнует в течение этого дня, прошедших месяцев и лет, мы должны с помощью произведения переплавить в какой-то художественный разговор с теми же людьми, с которыми утром толкались в вагоне метро или терпели их в пробках — а вечером встречаемся с ними в театре и вступаем в другие взаимоотношения. Они приходят сюда за какой-то тайной, которой мы как будто владеем, и надо не оплошать, открыть им «берег очарованный и очарованную даль».

Мне кажется, что мы все время должны вести высокий разговор с публикой. Высокий по содержанию и благородный по форме. Когда я говорю «благородный», это не значит пафосный, надутый. Это разговор о «сущности протекших дней», о таинствах любви и деторождения, о том, что ждет страну, народ, о наших взаимоотношениях с религией или с властью, о том, что жизнь коротка (то, с чего Вы начали). И мы ведем этот разговор с помощью разных произведений, которые подбираем как раз для того, чтобы разговор не замолкал. Он может быть трагическим, он может быть иногда смешным, потому что нельзя все время воспринимать жизнь как трагедию. В конце концов, это только жизнь. Говорят, что за ней есть нечто более важное и продолжительное.

И это только театр. Это все равно игра, придуманная человечеством, но гениальная игра.

АУ | Но мы сейчас понимаем, что всё — игра: семья, политика, церковь. Почти всё — некие ролевые спектакли, ролевые ситуации.

АТ | Отчасти да, об этом уже Шекспир написал: «Весь мир — театр» и т.д. Но только отчасти. Это, все-таки, определенное допущение, как в математике: допустим, весь мир-театр и все играют свои роли. Жизнь сложнее. Я думаю, что человечество, создавая формы своего общения, выживания, развития, уже «играло». Создатель — это человек играющий. Рождались такие формы игры, как семья, например. Иначе могли бы не выжить, все уничтожили бы друг друга. То же касается религии, потому что она давала возможность проявить и закрепить и сконцентрировать что-то не материальное, не вещественное, а духовное. Тягу не только к справедливости и истине, но и к страху, и к возможному наказанию, к тому, что Бог внутри нас, что мы созданы по Его образу и подобию. А значит, раскрывала в человеке и в обществе то, что лежит за пределами еды, секса, продолжения рода, сна, стремлений тела… И война — игра. Только там смерть настоящая, а не с клюквенным соком. Но и «игры» в церкви и с церковью тоже были настоящие, и костры были настоящие.

И мы играем, плетем свой разговор. Он может идти, как бы между прочим, или быть более настойчивым, может возникнуть случайно. Может быть приглушенным, а может быть криком. Помните знаменитую картину Мунка «Крик»? Я думаю, что «Хованщина» у нас — это крик.

«ПИКОВАЯ ДАМА»

АУ | А «Пиковая дама»? Не вообще, а Ваша, на этой сцене?

АТ | В музыке «Пиковой дамы» я услышал отголоски следующей художественной эпохи, уже наступающего Серебряного века. «Пиковая» написана в 1890 году, в 1893 не стало Чайковского. В это время уже вовсю писали Анненский, Блок, Зинаида Гиппиус, Брюсов. Уже было все то, что пышно расцветет в начале ХХ века. И эти отголоски сладкого самоубийства, восторга перед крушением всего и вся, мне кажется, слышны в той, вроде бы частной драме, которая происходит в «Пиковой» Чайковского. Мне видится, что эта частная драма является отголоском общей драмы: разрушения привычных связей, предчувствия мировой войны и мировой катастрофы, событий, самым роковым образом отразившихся на судьбе России. Чтобы усугубить предлагаемые обстоятельства, мы с Бархиным «устроили наводнение» — всюду лужи, мостки: от «Пиковой дамы» до «Медного всадника» рукой подать. Обе вещи, как и Герман с Евгением, рождены одним бесподобным Городом — его Невой, архитектурой, белыми ночами, его гибельной красотой. По-моему, в музыке Чайковского все это есть. Эпоха декаданса, особый, странный русский Город и наводнение, — вот, что соединилось для меня в «Пиковой даме», и вот что есть в нашем спектакле.

Наша «Пиковая дама» — это реквием по ушедшим, реквием ХХ веку. Запомним, будем любить, простим друг другу. Эти ушедшие в глубину темного Петербурга офицеры ушли навсегда, но если мы не будем помнить о них и обо всем этом, то та катастрофа может оказаться не последней. Потому что все исторические пасьянсы, которые каждая новая власть раскладывает вокруг событий 1917, вызывают сомнение легкостью мышления и отсутствием академического подхода, подтверждая чью-то остроту, что Россия — страна с непредсказуемым прошлым. Трактовка, по крайней мере, позднего периода царизма в советской историографии убеждала в том, что все были дураками и предателями, и только советская власть придала стране ускорение, правду, свет впереди и так далее. Это отчасти так, но только отчасти. А нынешняя попытка трактовать те события исключительно как заговор нескольких личностей вкупе с германским генштабом еще более утопична, потому что заговор может привести к победе местного значения, к перевороту, но не к гражданской войне, в которой люди одной крови, нации и зачастую одной религии бьют друг друга до смерти.

Конечно, копившаяся столетиями ненависть крепостных к господам, бедных к богатым, подпитавшись, и будучи спровоцированной, вылилась в это море крови. И вот сегодня мы вышли на первое место по разнице доходов между беднейшими и богатейшими слоями. Это, кажется, не имеет никакого отношения к нашему спектаклю «Пиковая дама». Но если подумать…

Музыка «Пиковой дамы» напоена теми предчувствиями, что есть в прозе Андрея Белого, в поэзии Анненского, раннего Мандельштама, Ахматовой и, конечно, Блока с его предвидением ХХ века, который «сулит нам, раздувая вены, все разрушая рубежи, неслыханные перемены, невиданные мятежи».

АУ | Получается, что и Чайковский чувствовал это. Быть может, неосознанно…

АТ | Мы уже знаем, что художники слышат-видят будущее нередко яснее, дальше ученых и философов. Федор Михайлович Достоевский из окружающих его событий и едва ли не уголовной хроники создал целый ряд романов, предвещающих тяжелую жизнь огромной стране, потерявшей руль. Те нравственные коллизии, которые встают перед героями сначала «Онегина», а потом и «Пиковой дамы», перед людьми талантливыми, сильными, очень ранимыми, очень чуткими, мне кажется, говорят о предстоящей катастрофе. Там есть предчувствие драмы значительно большей, чем та личная драма, которая постигла (как ее предвестие, как ее отголосок) Германа, Лизу, графиню и всех остальных. И того же Онегина.

А в начале ХХ века это ощущение грозы, ощущение «была — не была», что все можно, все равно живем однова, — мне кажется, было уже очень осязаемо. В 1908 Мандельштам пишет: «На площади Сената — вал сугроба, Дымок костра и холодок штыка…»: он мог только предчувствовать, кто там будет сидеть, у этого костра в 1917. Разве что была революция 1905, но она-то, в основном, московская, а он говорит про ту, знаменитую, петербургскую площадь. Понимаете? «Дымок костра и холодок штыка».

Опера — сложная, тонкая материя, она по-своему откликается на события, ищет какие-то рифмы, аналогии. Но, конечно, наша общественная жизнь, наша общественная мораль, место нашей страны в мире, нас в этой стране — все равно это те предметы, которые нас занимают и заботят и по поводу которых мы каждый вечер должны вести разговор. Так же и по поводу семьи и воспитания детей. И любви. И по поводу того, что нет ничего прекраснее и сильнее в жизни, чем сама жизнь. О чем, собственно, и «Енуфа».

«ЕНУФА»

АУ | О чем и почему «Енуфа» — вопрос, который задают многие: и о выборе этой оперы для постановки сегодня, и о том месседже, который она несет.

АТ | Я хотел сделать из нее притчу о силе жизни. Несмотря на ужасные испытания, выпавшие на долю героини, жизнь дает ей шанс, возможность к перерождению после гибели всего, что составляло круг ее жизни, любви, надежд.

В этой истории есть свет. Стойкие метафизики, — что в жизни, что в искусстве, — спрашивают меня: «Ну как она могла?.. Вот только что погиб ребенок, любимый ушел, мать оказалась убийцей ее же дитя, а она замуж идет за кого попало»… Я для себя назвал эту историю «Житие моравской мадонны» или «Мадонна со шрамом», потому что так становятся мучениками и святыми, потому что человеку свойственно еще при жизни умирать и воскресать, и, может статься, не раз.

Это ведь и из нашего собственного опыта. Совершив что-то дурное, мы умираем от ужаса и стыда за содеянное. Мы готовы убить себя. Но порой, вытягивая себя за волосы, как Мюнхгаузен, ты сам себя возрождаешь. И прямая безжизненная линия твоего сердца вдруг начинает потихонечку делать синусоиду, еще одну, растет амплитуда. И сказки про молодильные яблоки и живую воду, про способность умереть и воскреснуть — находят продолжение в нашей жизни.

И полюбить можно снова, и потом смотреть на прежнюю свою любовь нежно-снисходительно. Потому что человек меняется, только дураки не меняются — Пушкин сказал. И любови бывают разные. Потому что часто не вольны мы в самих себе.

АУ | И поэтому картина быта должна работать на усиление этого внутреннего контраста…

АТ | Неостановимое коловращение сельской, деревенской, любой другой жизни. Все равно вода течет, козы доятся, дети рождаются, природа умирает и воскресает, будет продолжаться жизненный ток, мы будем ошибаться, оступаться, падать, рыдать, страдать, заглядывать в лица, в глаза Богородице.

АУ | Для Вас «Енуфа» — это зеркало общества, и ее смысл должен читаться именно так. Как Вы вообще оцениваете нынешнее состояние общества? Куда оно идет? Что его ждет?

АТ | Наше общество находится в таком страшном напряжении, что любой пустяк на автомобильной трассе может привести к драке и даже к гибели. Уровень нетерпимости очень высок. С одной стороны, какое-то бездумное согласие со всем, что происходит в глобальном масштабе, а с другой — нетерпимость, не соответствующая мелочности причин: на бытовой почве, на дорогах. Это как два сообщающихся сосуда: в чем-то ты соглашаешься, закрываешь глаза и уши — ну и Бог с ним, но вдруг проявляешь невероятную нетерпимость и агрессию по мелочам…

Такими людьми, как Костельничка, сотрясается любое общество. Сотрясается ужасом познания подобного. Да, она совершает чудовищное преступление из любви — ее любовь убийственна, потому что она дикая, страшная, страстная, ничего не признающая. Но и наши девочки это делают: вы же знаете, что у нас в мусорных баках находят новорожденных младенцев? «Так сложились обстоятельства».

Вы понимаете, в чем ужас? Цивилизация помещает тебя в устойчивое, размеренное пространство возможного. И это хорошо для общества. Но с другой стороны — младенцы в мусорных баках, расстрелы в американских школах, дикость на наших дорогах, или в какой-нибудь тихой и незаметной швейцарской или бельгийской деревне, где отец на протяжении многих лет спит со своей дочерью и держит ее как в тюрьме вместе с отпрысками, при молчании жены. Что это? — темные лакуны жизни и «хлеб» для искусства.

Отношение к старости и к детству — один из важнейших признаков цивилизованности общества, и тут мы в глубоком кризисе. То, как мы «заботимся» о своих стариках и как «воспитываем» своих детей — это же ужас! Такого нет ни на Востоке, ни на Западе.

Все равно семья, любовь, сильные человеческие характеры, сама природа жизни как борьбы и выживания, и красота, и старики, и дети — это самое ценное. И эта секундная финальная мизансцена с рукой девушки, положенной на плечо сидящего мужчины, зафиксирована на старой семейной фотографии, которая потом достанется внукам и правнукам, и они будут знать, что их предки прожили сто лет и были счастливы.

АУ | И все-таки нельзя отрицать, что в последние годы происходит изменение общественного сознания. Мы, безусловно, это чувствуем. Есть внешняя агрессия, информация о которой заполонила не только весь телевизионный эфир, но и общество, в котором стали допустимы любые оскорбления, любая грубость…

Есть внутреннее ощущение, что война фактически везде — в среде критиков, в Facebook, между профессиональными сообществами, даже внутри сообществ. Традиционно профессиональное сообщество было кастой, цехом, в котором мы терпели друг друга, готовы были на кухне грызть друг друга, но сохраняли цех, честь цеха. Сегодня идут внутрицеховые войны. Политика начинает разрывать изнутри семьи, политика пожирает культуру, пожирает экономику, экономика пожирает семью, и так далее. Вот те разрывы, о которых Вы говорите. Если говорить про театр, то есть некие сигнальные столбы, типа «дела» «Тангейзера» — это не может не влиять на общество, на режиссера, на театр…

АТ | Марк Аврелий записал: «Лучшее средство защиты — не уподобляться». Давайте, послушаем Марка. Мне интересно переключать свое внимание с общественного на индивидуальное, с общего на личное. И на то, что все равно есть, как и для Канта, потрясающие вещи: звездное небо над нами и моральный закон внутри нас.

Один из призывов, который следовало бы повторять настойчиво и регулярно, который мог бы даже озвучить президент, призыв, который, я надеюсь, какой-то побочной линией всегда присутствует в наших спектаклях: сограждане, давайте беречь друг друга!

«ЕНУФА» И ДРУГИЕ

АУ | Вы согласны с тем, что «Енуфа» — это еще не совсем Яначек? И что позже он себя выразил ярче?

АТ | Не согласен. Более того, «Енуфа» — одна из самых исполняемых его опер.

Лет 10 назад я провел два коротких статистических исследования. В декабрьских номерах журнала “Opern Welt” обычно подводятся итоги всего сезона. Все, что ставилось в Европе. Я не поленился и посчитал, что всего в том сезоне было поставлено 17 опер русских композиторов. И 14 опер одного Яначека. Мы приводим в буклете эти поразительные данные.

А в позапрошлом сезоне «Енуфа» была представлена в 23 театрах по всему миру. Конечно, не это стало для меня решающим фактором при выборе, но его невозможно не учитывать.

Почему музыку чешского композитора, очевидного русофила, влюбленного в русскую литературу, написавшего немало произведений — инструментальных, вокальных, оперных — на сюжеты из русской литературы — так любят в Европе, а у нас он неизвестен? Почему у нас не приживается опера, построенная на славянском мелосе, близком нашему восприятию, нашему уху, воспитанному на Римском-Корсакове, Даргомыжском, Чайковском, Мусоргском, Глинке? Почему мы это не слышим и не упиваемся этим, а европейцы слышат и упиваются? Почему эта история их волнует и чему—то учит, а мы от нее бежим?

АУ | Почему?

АТ | Есть несколько причин. Одна из них, я бы сказал, корневая или ментальная, та, о которой писал Александр Сергеевич Пушкин: мы ленивы и не любопытны. Это плохо. К тому же с точки зрения обращения к разной музыке образование вокалистов в консерваториях очень косное. Их не учат современной музыке, более того — им с консерваторских лет внушают скепсис, нелюбовь к этой музыке и даже устойчивую мысль о ее вредности для голоса. Часто педагоги плохо знают современную музыку, соответственно и их студенты плохо ее знают, а потом они идут преподавать, и все повторяется…

Второе — это сложившаяся, может быть, в силу данной и многих других причин, традиционная ограниченность оперной жизни по обе стороны рампы в России: как зрительская, слушательская, так и исполнительская. У нас идет не более 10–15 популярных названий. И в Европе существует круг попсовых названий, но он в 2–3 раза шире.

Я могу перечислить то, что составляет безусловный тренд для любого оперного театра в России. Из русской оперы это «Евгений Онегин», «Пиковая дама», «Иоланта». «Царская невеста» — хотя сегодня ставится не часто. Как и «Князь Игорь», и «Борис Годунов».

Идем дальше по «попсовому кругу». Верди: «Травиата», «Риголетто», «Трубадур», «Аида». Пуччини: «Баттерфлай» и «Тоска». «Севильский цирюльник» Россини, «Кармен» Бизе. Может быть, «Свадьба Фигаро». Хотя Моцарт — бог в Европе, но не у нас. Конечно, много лет расширяет этот круг Мариинский театр, периодически где-то ставится что-то еще, но в целом я назвал главную обойму.

В кругу этих 15–16 названий варятся много лет и публика, и исполнители. В то же время в Европе, например, к тому же Россини относятся с большим пиететом. У него ведь не только “Цирюльник”, но и «Семирамида», «Моисей», «Золушка», «Итальянка в Алжире», «Шелковая лестница», и т.д., с интереснейшей музыкой.

АУ | «Путешествие в Реймс»…

АТ| Да, и «Путешествие в Реймс», и «Граф Ори»: вдруг у нас начали это ставить. В Европе знают всего Моцарта, знают значительный массив опер барокко, Генделя — это вообще особый и очень популярный тренд. Конечно, Вагнер. То есть, если у нас «крутится» полтора десятка названий, там — 30–40.

АУ | Мы теперь рассматриваем Европу как единую, как одно государство, но, наверное, везде есть какая-то специфика?

АТ | Безусловно, в Италии все равно будет превалировать итальянская музыка, в Германии — немецкая, а во Франции — французская. И это правильно. В России должна превалировать русская музыка, потому что у нас есть великая национальная композиторская школа.

Давайте вспомним, кто определял в значительной мере направление оперы XX века, помимо Пуччини, Рихарда Штрауса, Берга, Шенберга, Бриттена? Это Стравинский, Прокофьев, Шостакович. При том, что у Шостаковича всего две оперы, и ему Сталин этим своим «Сумбуром вместо музыки» перекрыл дыхание. А у него же были планы, и он бы наверняка, как и Прокофьев, Чайковский, Римский-Корсаков, сочинил 8–10 опер.

Сейчас у нас практически не ставится Глинка. А 25 лет назад я начал свой путь в этом театре с «Руслана», желая дать знать и театру, и обществу, что в России был «Золотой век», и не исключено, что снова будет. Пушкин и Глинка — это «Золотой век» России, первые русские европейцы, личности, универсальные для всего мира.

С тем же посылом мы сделали «Войну и мир». И когда я приезжаю на очередные посиделки «Opera Europa», до сих пор все, кто был на Московской конференции 2012 года, вспоминают этот спектакль. Тогда многие приехали в Москву впервые, и их поразило разнообразие московской оперной жизни Им казалось, что здесь Тмутаракань. Ничего подобного! И мы, и они — Европа. У нас действительно страна крайностей, поэтому у нас или шапкозакидательское отношение — «да пошли они все!..», или «ой, чего изволите?» перед Европой.

В ПОИСКАХ ЭКСКЛЮЗИВА

АУ | Мне кажется, что инертность театров базируется больше на неповоротливости самого института театра, потому что говорить о расширении репертуара все—таки можно. В «Геликон-опере» поставили Вайля, в концертном исполнении прозвучал «Кощей Бессмертный» Римского-Корсакова, появляются старинные и современные названия: скажем, «Цефал и Прокрис», который показала петербургская труппа по приглашению Большого театра. То есть диапазон расширяется. Но все это, в основном, не войдет в репертуар. Более того, концертные исполнения чаще проходят вне театров: например, в филармониях, на фестивалях.

Получается, что если бы театр был более мобилен в смысле финансов, в плане общения с публикой, то, может быть, он был бы гибче и в отношении репертуара. И оперная жизнь стала бы более разнообразной и оживленной: включала бы не только премьеры и спектакли текущего репертуара, но и что-то еще.

АТ | Все театры борются за посещаемость, потому что полный зал — это праздник, это престиж и еще это реальные деньги, которые пойдут на следующие постановки и немножко на доплаты к очень скромным зарплатам певцов и музыкантов. К тому же каждое непроданное место в этом сезоне может уменьшить размер дотации в следующем. И всем практикам театра понятно, что «Травиате» обеспечена более долгая и беспечальная жизнь, чем «Лулу». Поэтому в проекте «Закона о культуре» заложено право на эксперимент и даже право на неудачу.

Рассуждая о популярности или непопулярности жанра, о его гибкости или негибкости, я могу привести немало примеров. Вот, скажем, мы поставили «Сон в летнюю ночь» Бриттена по знаменитой комедии Шекспира. Замечательная пьеса, замечательная опера и замечательный спектакль. К тому же он сопровождался скандальной шумихой, спровоцированной каким-то диким анонимным письмом, которому, вопреки нашим представлениям о том, что анонимки вообще не рассматриваются, был дан ход. И несмотря на все это, мы даже не сыграли столько спектаклей, сколько наметили: хотели, кажется, 12, а сыграли 9 или 10, потому что пропал интерес публики. Слишком мало оказалось желающих его посмотреть.

В Большом театре с большим успехом шел «Билли Бадд». И он тоже завершил свою жизнь.

АУ | Но у них закончился контракт.

АТ | Дело не только в этом. Насколько я знаю, контракт могли продлить. Но зачем, если публику уже собирали с трудом?

АУ | А ведь произведение потрясающее, лучшая опера Бриттена!

АТ | Я больше других его опер люблю «Сон в летнюю ночь», хотя и «Билли Бадд» — замечательная вещь. Но есть и сильная «Смерть в Венеции». Есть чудесный «Альберт Херринг»: сколько там юмора, света! Я его ставил со студентами, и он с большим успехом шел у нас в фойе.

Но Бриттен — это эксклюзив. Так же как в нашем репертуаре «Медея» Керубини, «Замок герцога Синяя Борода» Бартока, «Царь Эдип» Стравинского, «Енуфа». А эксклюзивы надо уметь продавать. Система маркетинга, существующая сегодня в театрах, недостаточно гибкая. Надо учиться увлекать публику. Надо учиться искать ходы, выдумывать, объяснять, почему это надо посмотреть. И все равно надо ставить — публика привыкнет и полюбит!

ТРАДИЦИЯ И МОДА

АУ | Сейчас принято говорить: модный режиссер, модный театр, модный спектакль. То, что называют модным, можно трактовать, воспринимать, транслировать как язык сегодняшнего дня. А спектакль и должен говорить сегодняшним языком, который воспринимается новым поколением. И то, что считается модным, находит отклик в обществе, у зрителя. Но мода меняется. Поэтому справедливо ли называть модным то, о чем Вы как режиссер хотите говорить и говорите со своим зрителем и что находит у зрителя отклик?

Другой вопрос: а живет ли в театре традиция? Век спектакля — не больше пяти лет. Потом он начинает устаревать, даже если его все время обновлять. Он устаревает технологически, устаревает с точки зрения постановки вопросов, и даже состояния общества, с которым пять лет назад разговаривал режиссер. И даже певец уже не так поет, не так доносит смысл. Тогда зачем театру традиция?

АТ | Традиция в том, чтобы сохранять содержание. Не букву, а дух. Традиция нашего театра в том, что здесь всегда искали формообразующий смысл сочинения, его задачи и сверхзадачи, его, как теперь говорят, месседж, посыл к публике. Позицию театра.

Традиция в том, чтобы искать правду. Эта сценическая правда, правда актерского существования на сцене меняется. Каждые 5–7 лет она немножко другая. Сегодня часто мы смотрим замечательных театральных актеров в записи и понимаем, что это уже несовременно, немножко выспренне, пафосно или, наоборот, слишком незатейливо… Вот в этом и есть традиция — в мучительном поиске правды, каждый раз заново. То есть ты должен быть нашим современником, тебе должны поверить. Поверить в эту историю и в этих людей. Не «шоуизация» пространства, не бирюльки и фокусы, не легкие эффектные находки, не веночки, обрамляющие брачное ложе, а крепкая кровать, которая выдержит пару молодоженов. На сцене должна быть сильная, яркая, необычная, но правда. Может, мы про нее забыли. Или она вот только что открылась. Или мы не в силах воспринять ее и говорим: «Это неправда», но надо прийти и посмотреть еще раз, и когда-нибудь, кто-то, раньше или позже, скажет: да, это была правда.

АУ | Но ведь цифровая революция, информационная революция, экономическая революция, открытость миру, интернет и Facebook создают другой тип человека, который был немыслим 30 лет назад. Мы не могли этого даже представить.

АТ | В деталях, в конкретных технических средствах, наверное, нет, и то не все: есть ученые, инженеры. А в принципе, очень даже могли. И представляли.

АУ | Этот тип живет в другой визуальной культуре. Если наше поколение жило в большей степени в визуальной культуре музеев и альбомов, и в меньшей степени кино, то сегодня все радикально поменялось и перемешалось. Появились другие языки. Открылись музеи раннего искусства, старого искусства, contemporary art. Открылись двери и границы в непонятные, невообразимые ранее пространства будущего, которые меняются вместе с технологиями. В современном искусстве уже не так важен автор: ты просто видишь, что это новые технологии, новый вид изображения, какое-то пространство, осмысление чего-то или его деформация. И конечно, зрители этого ждут и от театра тоже. Поэтому, когда они видят в театре какую-то киноисторию, отражение и воплощение разных видов искусств — предположим, у Крымова или у кого-то еще, — то они это приветствуют, им это нужно.

АТ | Мне кажется, что многие зрители, защищая себя, свое «я», свою нервную систему, думают, что ждут от театра новаций, развлечений, отдыха, но на самом деле больше всего бывают потрясены высокой театральной правдой. Аристотель говорил о «катарсисе» — очищении души через страх и сострадание. Так вот со-страдание, со-переживание, со-чувствие и есть на самом деле главный итог театрального спектакля. И для этого никакой компьютер не нужен. Все равно театр – это разговор нас с вами. Живой актер незаменим. А тем более, когда это еще и поющий актер, когда это самая нелепая, самая абсурдистская и самая потрясающая выдумка человечества — опера: собрались 10, 20 человек и общаются пением, к ним присоединяется хор от 60 до 120 и тоже часто вмешивается в этот разговор своим общим пением, и все это дело периодически комментирует оркестр, человек так из 70. А для пущего безумия они еще решили переодеться, как-то разукрасить место, где все происходит, три часа увлеченно этим занимаются и убеждают нас, что этим стоит заниматься, что вы не зря заплатили свои деньги, пришли, сидите и смотрите. Полный абсурд!

АУ | В России особенно.

АТ | Не только в России. Зато этот абсурд в наиболее полной художественной мере отражает нашу жизнь. И к тому же доставляет наслаждение. В России люди стали избегать сильных драматических сюжетов, требующих сопереживания. Но на самом деле они хотят этого, они хотят тайны, потрясения, они хотят, чтобы их перевернули, потому что они, оказывается, стояли на голове. И чтобы они о чем-то поплакали, и небосвод стал выше, а люди — ближе, и любимее, и милосерднее. Помните, у Пушкина стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный», которое так задело Достоевского, что все время фигурирует в «Идиоте»? Оно кончается тем, что когда рыцарь умер, черт потащил было его к себе, мотивируя тем, что «он-де Богу не молился, он не ведал-де поста, не путем-де волочился он за матушкой Христа. Но Пречистая сердечно заступилась за него и впустила в царство вечно паладина своего».

Потрясающий акт понимания, милосердия, сочувствия и любви.

ВЕЛИКИЙ ОПЕРНЫЙ ПУТЬ

АУ | Мы все время говорим о наследии XIX и отчасти XX века, то есть о том наследии, которое определяется формообразованием, мышлением, философией XIX века. Но мы живем в XXI веке и хотим говорить со сцены о сегодняшних проблемах сегодняшним языком. Почему, на Ваш взгляд, современная опера плохо вживается в тело оперного театра? Все, что появляется — этакие кровопускания. Даже барочные оперы, не говоря о новых. Но мы же больше не можем жить и дышать XIX веком.

Мы долго искали ответы на все вопросы в Библии, теперь ищем их в «духовных скрепах». То есть продолжает действовать тот же механизм. А ведь художники того же XIX века жили своим днем, искали и находили ответы в своем времени, в своем обществе, и это вызывало отклик. А мы — что, только и будем все время оглядываться назад? Нельзя же все время в «скрепах» искать ответы на вопросы сегодняшнего дня.

Мне кажется, что водораздел происходит и в сознании новых поколений. Что с этим-то делать? Ждать гениев?

АТ | Ну, нельзя же так утилитарно. Искусство, все-таки, адресуется и к уму, и к душе. Да и что у Верди про его «сегодня»? — Одна «Травиата». А у Чайковского, у Мусоргского, если исходить из сюжета? — Ничего. И что, они не современны? В этой логике Верещагин (или Пикассо) современнее Брейгеля (или Рембрандта), а Вампилов — Чехова и оба они — Шекспира. Все равно все происходит во времени, и во времени историческом. Дело в том, что главная находка, осуществленная при рождении оперы или драмы — не говорить, а петь про нас с тобой, а также про нее, про них, про то, что произошло. Да еще в сопровождении музыкальных инструментов. Потрясающая находка! Потому что она убирает плоскость, она делает все объемным, она все очеловечивает, открывает необозримые дали. Музыка — великая вещь! Вот, например, Дональд Трамп когда-нибудь станет героем не только голливудского фильма, но и героем оперы или мюзикла, где он воплотится так ярко, как никакому фильму не снилось. Потому что, когда он говорит, это банально, а если запоет… О, это его жанр!

Возможно, и события в Сирии — это то, что в первую очередь доступно опере, и многое из того, что происходит у нас, потому что «петь» по сравнению с «говорить» — это абсурднее, парадоксальнее и уже поэтому точнее. Значит, сам прием, сама идея не устарели. Дело в том, что каждое сложное художественное явление, как и научная идея, развивается циклически. Цикл начинается с того, что нечто целостное, некий синтез радостно и победно идет своим путем, а потом начинает сталкиваться с какими-то кризисными явлениями, и для того чтобы разобраться в этом кризисе, начинает разделяться, дифференцироваться.

Представьте себе типичное американское кино: сбежали из тюрьмы трое заключенных. Они понимают, что их будут искать. Уже ищут. И чтобы сбить полицейских с пути, они расходятся. Один — туда, другой — сюда, а третий или третья — еще куда-то… Но впереди у них, если все пройдет благополучно, назначено время и дата встречи.

Возьмем оперный театр. В свое время от него «откололись» оперетта, потом мюзикл, забрав себе многое из того, что было родовыми чертами оперы. Забрав хорошую литературу, к которой опера упорно шла, забрав доступность, моментальную реактивность, способность более простодушного общения с публикой и многое другое. Опера же в результате эволюции сегодня превратилась в нечто почти научное, в скучный и странный жанр, став уделом специалистов и энтузиастов, в то время, как она призвана потрясать массы. Но ведь и рождение ее в лоне Флорентийской Камераты 400 с лишним лет назад не сопровождалось пальбой из пушек, она была скромна и любима узким кругом поэтов и музыкантов. А, как похорошела, как осмелела потом?! Сегодня я чувствую осторожные попытки опять синтезировать все то, что было разобрано.

АУ | И все должно вернуться в то же русло?

АТ | Я слышу некоторые тенденции, говорящие о том, что разными композиторами в разных странах нащупывается язык более привлекательный, более доступный, абсолютно современный и синтезирующий — естественно и без комплексов, как будто так и должно быть — и оперетту, и мюзикл, и оперу, и эстраду. Но, все равно, театры должны быть смелее, а публика более открытой и любопытной, менее предубежденной.

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ И ВСЕГДА

АУ | Но мы с Вами рассуждаем о современной опере в принципе. А что в Музыкальном театре им. Станиславского и Немировича-Данченко, который когда-то называли «лабораторией современной оперы»?

АТ | Вообще-то, за двенадцать с половиной сезонов, прошедших после возвращения театра в наш реконструированный Дом на Большой Дмитровке, 17, мы поставили 48 спектаклей, из них 21 — опера ХХ и XXI веков. Дебюсси, Прокофьев, Бриттен, Яначек, Стравинский, Барток, Мийо, Сати, Мартину и другие. И 6 мировых премьер: «Гамлет» В. Кобекина, «Смешанная техника» К. Бодрова, «Песни у колодца» Е. Лангер, «Метаморфозы любви» А. Журбина, «Фрау Шиндлер» Т. Морса и, вот только что, «Влюбленный дьявол» А. Вустина. Я думаю, в России найдется немного театров, успевших больше. Меня всегда интересовала современная музыка, еще в первый свердловский период из 12 поставленных мной спектаклей 4 я сделал по партитурам моих современников: Баневич, Тактакишвили, Кобекин, Лобанов («Пророк» Кобекина и «Антигона» Лобанова — мировые премьеры) и еще две постановки — это оперы Прокофьева и Шостаковича. Сейчас для нашего театра сочиняют новые оперы композиторы Л. Десятников и Л. Лангер. Еще два сочинения, не буду называть, чьи, лежат у нас с Коробовом на столе. В 101-м сезоне пойдут «Похождения повесы» Стравинского. Разве мало? По-моему, нет.

Конечно, во времена Льва Дмитриевича Михайлова, моего Учителя, наш театр очень много занимался современной музыкой. В Москве он был «один в поле воин»: долгие годы только этот театр и МАЛЕГОТ в Ленинграде занимались пропагандой современной музыки. И здесь шли не только Шостакович и Прокофьев, но и Кабалевский, и Рубин, и Николаев, и Вайнберг, и Слонимский, и Сухонь, и Кодаи, и многие другие. Да, на этих спектаклях нередко были полупустые залы, но, тем не менее, наш театр упорно вносил в современную жизнь новую музыку, новую оперу, новые оперные формы. И мы будем продолжать эту линию театра, завещанную еще Немировичем-Данченко, хотя «иное время на дворе» требует более гармоничного сочетания популярной и новой музыки. Но исполнять современную музыку необходимо: после нее ведь и Верди с Чайковским звучат иначе.

АУ | По-Вашему, «мертвые не возвращаются»? Я имею в виде советскую оперу.

АТ | Почему же? Думаю, возвращаются. И они не «мертвые». Пройдет немного времени, и лучшие советские оперы, я думаю, вернутся в репертуар. Просто мы с некоторых пор стали меньше искать в этом пласте: как я уже говорил, театры хотят иметь полный зал, певцы хотят петь то, что им нравится, и то, что они могут петь на Западе, чтобы зарабатывать, потому что здесь они получают мало, а там в несколько раз больше. И вообще мало кто понимает, чего стоит держать крепкий театр и сильную труппу при такой разнице в оплате. Те составы, что выходят у нас в «Енуфе» или «Хованщине», в «Пиковой даме» или «Медее», в «Лючии», «Апельсинах», «Войне и мире», других спектаклях — знаете, каких денег они стоят в любом европейском театре? Но его еще надо собрать, такой ансамбль. А у нас он есть.

Было бы справедливо любую рецензию начинать с того, как силен тот уровень певческого и актерского мастерства, который предъявляют наши артисты. На нашей сцене вы никогда не увидите и не услышите людей, которые просто выучили ноты.

АУ | Это Ваша работа — сделать из них таких мастеров.

АТ | Вы правы, но это и многолетний подбор труппы, это их отклик, их отзыв.

И в этом преимущество репертуарной труппы. Кстати, я недавно беседовал с режиссером Дэвидом Залкиным, который сейчас возглавляет высшую школу подготовки молодых певцов в Англии, существующую на деньги театров. Он когда-то работал в Английской национальной опере и рассказывал о том времени (1980-е годы), когда это был репертуарный театр, которым руководил Дэвид Паунтни в качестве главного режиссера, главным дирижером был Марк Элдер, а директором — сэр Питер Джонас, впоследствии интендант Мюнхена, привнесший туда ветвь барочной оперы. По словам Дэвида, это был самый славный период жизни ENO, самый творческий и интересный. И его определял союз этих людей. Вот и у нас с коллегами союз: Коробов, Арефьев, Лыков, а прежде еще и Горелик, и Урин.

Я, может быть, даже слишком мало откликался на приглашения со стороны, о чем теперь жалею, но я всегда хотел построить и настроить совершенный инструмент для реализации идей современного театра. Богатый инструмент, серьезный, в соответствии с символом веры, который передали нам Станиславский, Немирович, Марков, Баратов, Покровский, Михайлов.

Но сегодня тон начинают задавать «успешные менеджеры». Их стиль: пригласить гастролера, он с одной репетиции вышел на сцену, публика в восторге, касса полна. Но этот путь бесплоден, и это халтура.

АУ Но нельзя же сказать о спектаклях европейских театров, что это халтура.

АТ В европейских театрах, как и в наших, есть замечательные спектакли, есть средние, есть и просто плохие — лишь бы модненько. Европейские театры есть и репертуарные, и придерживающиеся системы stagione. И, да, бывают спектакли, где приглашенной звездой пытаются «залатать дыру» на «мертвом» спектакле, который уже давно ни о чем, а бывают тщательно подготовленные премьеры. Сегодня в Европе популярен такой формат, как копродукция. В этом формате много хорошего и интересного, потому что это позволяет разнообразить афишу в каждом отдельном театре и городе, и делать это дешевле, чем при самостоятельной постановке (речь идет о Европе, для нас это по-прежнему весьма дорого!). Но копродукция фактически заменила собой гастроли.

АУ Да, сегодня выехать практически невозможно.

АТ На гастроли приезжал театр со своим лицом. У Ла Скала оно одно, у Большого театра другое, у Ковент Гарден — третье, а у оперы Чикаго или Штутгарта — четвертое… А сегодня «в тренде» этакий оперный глобализм. В конце концов это приведет к тому, что театры превратятся в прокатные площадки, на которых будут показывать одни и те же «сборные» спектакли. Мне кажется, что все должно быть в меру: и копродукция возможна, в том числе и между российскими театрами, но и крайне важно сохранять свое.

Да, мир, как никогда прежде, тесен. Мир стремится к единству (что хорошо) и к единообразию (что плохо). Единство — да! Но и разнообразие! А оно чем питается? Историей, географией, менталитетом, сложившейся культурой народа. Хороший оперный спектакль всегда находится в точке пересечения обоих этих устремлений: к единству и к разнообразию, центростремительному и центробежному. Да, мы явственно слышим общую песнь человечества, но на Байкале, или на озере Мичиган, или на Женевском озере мы слышим ее по-разному. Как слышим, так и должны спеть. Как советовал Булгаков в «Театральном романе»: «Что видишь, то и пиши, а чего не видишь, писать не следует».

ТЕАТР МНОГИХ РЕЖИССЕРОВ

АУ | У нас становится все больше театров, в которых превалирует работа одного режиссера. «Геликон-опера» Бертмана, театр Сац. В то же время в Большом и Мариинском вовсе не так.

АТ | В Мариинском превалирует работа одного дирижера.

АУ | Но как быть зрителю? Хочет ли он, например, на всем пространстве России слушать интерпретацию одного Гергиева — что во Владивостоке, что в Петербурге, что на Пасхальном фестивале. Конечно, можно работать по 40-50 лет с одним режиссером или дирижером, если это касается оркестра. Кац в Новосибирске и Мравинский в Заслуженном коллективе работали по полвека. Воронежский оркестр 45 лет возглавляет Вербицкий. 43 года Федосеев в БСО, больше 40 лет работал Дмитриев во втором оркестре Петербургской филармонии.

АТ | Вы считаете, что это плохо?

АУ | Не знаю. Хотя у оркестра другая специфика, оркестр должен уметь жить и без дирижера.

АТ | Но и в оркестре, и в театре есть художественное руководство. Есть эстетические принципы, по которым живет коллектив, и эти принципы определяет художественный руководитель. Эти принципы развиваются, они могут меняться, они подвержены влиянию времени, обстоятельств и так далее, но они есть — обязаны быть!

Но это совсем не значит, что один человек — художественный руководитель — должен дирижировать каждым концертом или ставить каждый спектакль. За те 27 лет, которые я имею честь, удовольствие и гибельные трудности заниматься этим театром, было множество приглашенных мною сюда режиссеров. Это заблуждение — думать, что здесь ставит только Титель. Я позвал Бориса Александровича Покровского поставить, что он захочет — он выбрал «Таис» Массне. И Бородина, и Криса Олдена, и Бычкова, и Жагарса, и Исаакяна, и Оливье Пи, молодых Белянушкина, Василеву, многих других — всего около 30 человек. Каждый год у нас обязательно ставят приглашенные режиссеры: и на Основной сцене, и на Малой. В позапрошлом сезоне Римас Туминас поставил на Основной сцене «Царя Эдипа» Стравинского и «Замок герцога Синяя Борода» Бартока, на Малой Таня Миткалева — «Метаморфозы любви» Журбина.

В конце прошлого сезона Кама Гинкас поставил на Основной сцене «Макбета», на Малой — Константин Богомолов «Триумф времени и бесчувствия» Генделя.

В этом сезоне у нас два кинорежиссера: на Малой сцене Владимир Алеников поставил оперу американского композитора Томаса Морса «Фрау Шиндлер», Андрей Кончаловский уже начал репетировать «Отелло».

Так что, повторяю, каждый год мы приглашаем, по крайней мере, одного-двух режиссеров. Чаще наших, реже зарубежных: бывает, не хватает денег, или что-то не стыкуется. К примеру, мы договорились о копродукции с театром Ан дер Вин ради «Коронации Поппеи» Клауса Гута. Я давно хотел, чтобы этот режиссер поставил у нас спектакль. Но неожиданно возникла дополнительная финансовая нагрузка, потому что дирижер хотел, чтобы приехал весь его барочный оркестр. При всех прочих, довольно значительных тратах, эти расходы не были заложены. Мы были уверены, что сможем набрать барочных музыкантов в Москве. Мы посчитали и вынуждены были ответить, что это слишком накладно.

Или, допустим, был заказан спектакль другому известному режиссеру — Мартину Кушею, но у него изменились обстоятельства, он возглавил крупный драматический театр — «Бургтеатр» в Вене, и он сказал: «Александр, извини, я в этом году не смогу». Надеюсь, что сможет позже. Бывает, что занятость режиссеров расписана на два, на три, на четыре года вперед. То есть я должен сейчас разговаривать, допустим, о 2023, 2024. Для нас это непросто, по разным причинам.

Есть те режиссеры, которых я с удовольствием бы пригласил. Есть и те, кого я не приглашу: их эстетика не для нашего театра.

Мы приглашаем талантливых, ярких, дирижеров, художников. У нас, помимо своих — Коробова, Зангиева, Волича — дирижировали Минковски и Дзедда, Томас Зандерлинг, все Юровские, дирижируют Лазарев, Лейси, Боллон. За время моей работы я приглашал сюда всех молодых талантливых дирижеров России: Головчина (увы, рано ушедшего из жизни), Зиву, Понькина и многих других.

А какой театр сегодня может похвастаться таким обилием классных художников на афише? Бархин, Боровский, Левенталь, Фрейбергс, Капелюш, Пастух, Яцовскис, Арефьев, Архипов, Устинов, Степанова, Марголин…

ПРОФЕССИЯ — РЕЖИССЕР

АУ Есть стойкое ощущение, что налицо кризис профессии режиссера оперного театра. Недавно говорили, что у нас нет хореографов, а теперь едва можем назвать 3-4 оперных режиссеров, которые могут хотя бы что-то предъявить для обсуждения. При этом в оперу стали чаще звать режиссеров драматического театра, но обратного процесса, чтобы оперный режиссер был приглашен в драму, нет. То есть стоит вопрос состояния режиссерского дела вообще…

АТ | Оперных режиссеров у нас действительно мало. Я думаю, что в сложившейся критической ситуации отразился целый ряд проблем.

Во-первых, падение престижа профессии, начавшееся в 90-х годах прошлого века. Как следствие — отсутствие настоящего конкурса на музыкальную режиссуру в наших вузах.

Во-вторых, отказ Министерства культуры от распределения молодых режиссеров, и таким образом отказ от попечительства в их дальнейшей судьбе.

В-третьих, незаинтересованность руководства многих театров в приглашении молодых, боязнь риска, неизбежно сопряженного с работой начинающих режиссеров. Но режиссура – профессия практическая, недостаточно научиться читать музыкальную драматургию и писать экспликации, нужно поработать с реальными солистами, хором, оркестром, дирижером, художником. Нужно пройти через страх, через восторг и ужас, нужно набить синяки и шишки.

У нас в театре, к счастью, есть Малая сцена, которая как раз располагает к эксперименту. Ее мы довольно регулярно отдаем молодежи: Дмитрий Белянушкин поставил здесь «Песни у колодца» Лены Лангер и «Слепых» Леры Ауэрбах, Татьяна Миткалева «Метаморфозы любви» Журбина, Екатерина Василева «Ариадну» Мартину и «Орфея» Казеллы. Там же мы уже два года принимали проект «КоОПЕРАция» и примем его снова. Молодые режиссеры помогают театрализовать наши барочные концерты в Музыкальной гостиной, которые проводит Анастасия Черток. После сотого, юбилейного сезона, нам необходимо новое ускорение, свежая кровь, а это — в первую голову — молодые режиссеры, дирижеры, художники.

Что касается драматических режиссеров, то во-первых, не будем забывать, что основоположники этого театра были драматическими режиссерами, что в Европе и Америке есть немало мастеров, равноуспешно работающих в опере, драме и даже кино. Но, столь активно привлекая в наш театр драматических режиссеров, мы зовем не абы кого. Я пытаюсь по драматическим работам угадать режиссерскую музыкальность: как строится мизансцена, как модулируют характеры, что происходит со светом, с пластикой, как развиваются конфликты, действуют тут музыкальные законы или нет.

Что касается движения в противоположном направлении, то и мне предлагали поставить драматические спектакли, но это значит, что я не поставлю какую-то оперу. А от оперы я отказаться не могу. Это все-таки… другой объем, другой хаос. Но когда-нибудь соглашусь. Этого тоже хочется.

АУ | Вероятно, это не стыкуемые миры, потому что нельзя идти в оперу, не зная и не чувствуя музыку, не зная хотя бы ключ к партитуре. Необязательно быть музыкантом, но можно вырасти в оперной режиссуре, иметь постоянную возможность учиться вместе с дирижером, с консультативной группой театра и так далее. Безусловно, предстоит долгий процесс освоения, вживания. Но непонимание, скажем, лейтмотивного развития в «Пиковой даме» — для режиссера это смерти подобно.

АТ | Должен заметить, что есть немало людей, которые были музыкантами — пианистами, скрипачами или музыковедами, — и на этом основании пришли в оперную режиссуру. Они все знают, во всем разбираются, они могут рассказать, где чей лейтмотив, какие тональности, что с гармонией и т.д. Но при этом не способны услышать-увидеть действие. Это другое дарование. Надо уметь рассказать историю с помощью именно этого произведения.

АУ | Но я как раз говорю о том, что эту консультацию всегда можно получить.

АТ Я сам учился в ГИТИСе и много лет преподаю, в нашей с Игорем Николаевичем Ясуловичем Мастерской периодически выпускается несколько режиссеров. Кстати, два последних выпуска дали очень способных ребят, которые уже себя проявили, выигрывали конкурсы, ставят спектакли. Может быть, есть какие-то недочеты в системе образования режиссеров, но одна проблема точно существует и сейчас усугубилась: в провинциальных театрах отсутствует заинтересованность в режиссуре. Это неправильно. Если выпускники-певцы все-таки востребованы, они ездят по прослушиваниям и где-то как-то устраиваются, то режиссеры требуют особого внимания, доверия, хорошего отношения. Ведь поначалу это очень хрупкое деревце. Надо развивать свой режиссерский пул. На этой задаче совокупно, в рамках театра и в рамках ГИТИСа, я хотел бы сосредоточить наши усилия в ближайшие сезоны.

АУ | Но во многих театрах есть штатные главные режиссеры, которые сами никого не зовут.

АТ | Чаще всего они ничем не управляют и ничего не решают. Система художественного управления перешла из рук дирижеров и режиссеров в руки директоров, менеджеров. Ничего хорошего я в этом не вижу. Потому что режиссер и дирижер строят театр, труппу, оркестр. Они подбирают людей под текущий и будущий репертуар. Они хотят «открытий чудных», художественных проникновений, они хотят нового, они ищут жизнь человеческого духа. А директор-менеджер, как писал Станиславский, ищет успеха или скандала.

АУ | Провинциальная модель театра не может быть такой, как в театре Станиславского. В том смысле, что вряд ли можно рассчитывать на то, что высококлассный режиссер осядет там, будет там долго жить и работать, следить за театром, создавать труппу. Сегодня же это почти невозможно. Никто не может обеспечить этим людям достойные условия.

АТ | Ну почему же? Работает же Слава Самодуров в Екатеринбурге, и успешно. Я сам 11 лет провел в этом городе. Мы там работали с Бражником, а до нас был Колобов.

АУ Это | было другое время, другая страна — Советский Союз.

АТ | Конечно, сегодня другие условия жизни, нет «железного занавеса», формируется единый рынок, театральный в том числе. И все-таки, в решающей степени, появление нового яркого коллектива (или старого, вдруг встрепенувшегося) в первую очередь зависит от личностей, от желания талантливых людей и талантливых властей. И так было всегда. Вот еще примеры: хореограф Алексей Мирошниченко в Перми, дирижер Александр Сладковский — в Казани. А сколько таких примеров в драматических театрах?! Всегда востребованы идеи, желание и отвага.

АУ Вы следите за европейской, американской оперной ситуацией, режиссурой?

АТ | Конечно.

АУ | Кто вам интересен?

АТ | Я был в восторге от «Дон Жуана» Клауса Гута в Зальцбурге, о чем ему написал. Он должен был ставить у нас «Ифигению в Авлиде» Глюка, потом «Коронацию Поппеи» в копродукции с театром Ан дер Вин, но, к сожалению, тогда не сложилось. Мне очень нравится Мартин Кушей, с ним мы тоже ведем переговоры. Он работает и в драме, и в опере. Я надеюсь, что мы еще вернемся к нашей идее поставить у нас «Воццека».

Очень интересные вещи бывают у Дмитрия Чернякова, у Кэти Митчелл, хотя почему-то немного похожи одна на другую. Были яркие спектакли у испанского режиссера Бьейто, хотя у него много крови и насилия, это его фирменный стиль. Появилось много талантливой молодежи. По-прежнему хороши Дэвид Паунтни, Серджио Морабито и Йосси Виллер, которые вместе работали в Штутгарте и во многих других театрах. И как раз при них Штутгартская опера явила свое новое лицо. Очень мне близок Лоран Пелли, особенно в комических вещах. Так же два итальянца: Ромео Кастеллуччи и Домиано Микьелетто.

ПЕРВОЕ СТОЛЕТИЕ МАМТА

АУ | Давайте вернемся к теме столетия. Такой крупный юбилей — это повод собрать все прошедшее воедино, остановиться, оглянуться, подытожить… Не всегда же мы смотрим целостным взглядом, хотя в этом есть определенная опасность, поскольку ты как будто встраиваешься в некую законченную историю и выбываешь из состояния текущей меняющейся жизни.

Это я знаю и по собственному опыту: по предыдущему, 25-летнему юбилею газеты. Подготовка и проведение юбилея, а затем попытка осмыслить его — дело очень трудное. Оно вычерпывает все моральные силы… Потом очень долго, годами выбираешься из этого состояния, с трудом избавляешься от внутреннего ощущения итога, остановки. С этим ощущением сложно идти дальше.

АТ | По-моему, наоборот, — легко. Мыслями мы уже в 101-м сезоне, который сверстан, и в 102-м, который сочиняется. А начали мы второе столетие 15 февраля мировой премьерой «Влюбленного дьявола» Александра Вустина с Владимиром Юровским за пультом. По-моему, красиво! За 100 лет театр пропустил через себя главные художественные направления развития оперного театра. Здесь работали многие великие люди. Здесь работали лучшие.

Это был последний театр Мейерхольда. Он не успел ничего поставить, но репетировал «Риголетто» и свел Катаева с Прокофьевым, в содружестве которых родился “Семен Котко”. Вероятно, он ставил бы «Дуэнью», если бы успел… Он любил Прокофьева.

АУ | Смерть Станиславского была одной из последних капель, приведших к аресту и гибели Мейерхольда?

АТ | Да, спасая его, Константин Сергеевич благородно привел своего блудного сына обратно в театр. Возможно, будь К.С. жив, — не тронули бы Мастера.

АУ | Странно. Мейерхольд же стал советским. Не противоречил всей истории, и режиссуре, и всему остальному. А с другой стороны, в принципе, он с самого начала и всегда был чужим. Пришельцем.

АТ | Да. Станиславского и Немировича Сталин понимал, ходил, говорят, много раз на «Дни Турбиных». Сидел, смотрел. А Мейерхольд для него был чужой, непонятный — опасный.

Мы сохраняем уникальные традиции. В свое время Лев Дмитриевич Михайлов рассказывал мне, как он, 20-летний актер-стажер в студии Камерного театра Таирова, подсчитывал удары каблучков Алисы Коонен, сбегающей по лестнице в спектакле «Мадам Бовари». И он же рассказывал, как Лида Захаренко сама расписала себе маечку для Бесс.

А на вечере, посвященном 70-летию Михайлова, я поставил юную Герзмаву петь Парашу с асом Гуторовичем и «Summertime», в коллаже из «Порги и Бесс», рядом с Болдиным и Захаренко. И по-прежнему выходят на сцену Владимир Свистов, Леонид Зимненко, Евгений Поликанин. А Вячеслав Осипов учил петь Иру Ващенко, Машу Лобанову (она сейчас в Большом театре) и других молодых. Этот театр был единственным, оставшимся в Москве во время войны. Фронтовые бригады выезжали на фронт, возвращались и готовили, допустим, «Цыганского барона» под руководством Канделаки, потому что во время войны очень нужен был именно «Цыганский барон». Вот такой театр. Не рвется связь времен.

АУ | Что еще происходило в связи со столетием?

АТ | Выставка эскизов декораций и костюмов художников, работавших в нашем театре в течение этого столетия, здесь — весь цвет советской и российской сценографии. Издана иллюстрированная «Хроника столетия» — 720 страниц уникальных фотографий и цитат. Показали по ТВ — спасибо телеканалу «Культура» — «Войну и мир», «Медею», «Хованщину», а также «Лебединое озеро» и «Сюиту в белом». Состоялась международная конференция «Почему опера?», в которой приняли участие российские и зарубежные режиссеры, дирижеры, композиторы. Организован ряд образовательных программ. Чем больше таких разговоров, тем интереснее, лучше; тем более наш мир будет совокупен и слитен. А опера сама по себе есть синтез многих воюющих между собой искусств. И когда они вдруг вступают в гармонию, происходит нечто невообразимое: рождаются великие оперы, потрясающие спектакли. В том числе, надеюсь, и на нашей территории.

Мне хотелось бы здесь видеть разные художественные системы, разных режиссеров, дирижеров, художников. И мы этого, в принципе, добились, но в определенных эстетических и содержательных рамках того, о чем говорили в начале нашей беседы: мы ведем серьезный, порой нелицеприятный, но всегда доверительный разговор с теми, кто пришел в зал. Мы очень хотим с ними поговорить. Мы им доверяем. Надеемся, что и мы заслужили их доверие. Мы можем сделать что-то хуже, что-то лучше, но мы будем честны перед ними, мы не будем их обманывать.

Уже готова программа 101-го сезона, а со 102-го будет много нового, необычного, рискового. Секрет К.С.В.И. будет работать: самое интересное впереди.