You have no items in your cart.

Насколько русским композитором был Игорь Стравинский?

Игорь Стравинский прожил треть жизни в России и почти 60 лет — в эмиграции. Оставался ли он все это время русским композитором? Каково мнение профессора Тарускина и что говорил по этому поводу сам Стравинский?

Преодолели ли мы уже расизм? Нет, пока вся страна смотрит через плечо президента Обамы, чтобы увидеть, какую расу он указывает в своем бланке переписи.

Преодолели ли мы уже национализм? Нет, пока все еще идет ожесточенный спор, насколько русским был композитор Игорь Стравинский.

Мы часто считаем, или ханжески притворяемся, что пришло время переступить через подобные понятия, и возможно, некоторые из них этого заслуживают. Раса и нация — понятия, обагренные кровью — моли бы стать отличными «кандидатами» на исчезновение. Но в их отсутствие ничто не поможет нам рассортировать «цветущую гудящую неразбериху» природы, как когда-то сказал психолог Уильям Джеймс. Являются ли они произвольными социокультурными конструкциями или имеют естественные эволюционные предпосылки?

Куда же отнести Стравинского, который провел первые 28 лет жизни в России, следующие 29 — в Швейцарии и Франции, и последние 32 — в США? У Нью-Йоркского филармонического оркестра сомнений по этому поводу нет. Его трехнедельный фестиваль назывался «Русский Стравинский», несмотря на то, что включал произведения, созданные во всех странах, где жил композитор. Реклама фестиваля обещала «объяснить, каким образом, став самым знаменитым композитором в мире, эмигрировав в Париж, Голливуд и, наконец, в Нью-Йорк, Стравинский навсегда сохранил яркий, страстный пульс своего русского сердца».

Не все были согласны с этим при жизни композитора, и громче всех протестовал сам Стравинский. Возможно, заявление оркестра — всего лишь рекламный ход, вызванный присутствием на подиуме вездесущего русского маэстро Валерия Гергиева? (Хотя постойте — Гергиев не русский, он осетин! Осетин, точно вам говорю!) Или все-таки есть некая русская сущность, которая, несмотря ни на что, проходила через всю карьеру Стравинского?

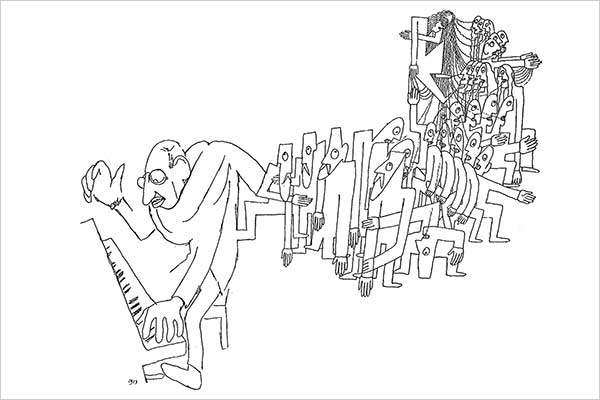

Даже Стравинский не мог отрицать «русскости» своего раннего периода, поскольку его музыка явно основана на ней. Единственный великий композитор, обязанный своей славе балетам, молодой Стравинский стал известным на волне увлечения в Европе русской музыкой и сценическим искусством, как протагонист компании Ballets Russes Сергея Дягилева. Увлеченность балетом была не единственной странностью в ранней карьере Стравинского: необычен также был факт, что Ballets Russes была русской компанией, которая никогда не выступала в России. Три его великих ранних балета — «Жар-Птица», «Петрушка» и «Весна священная» — были созданы для космополитов-парижан, в расчете на то, чтобы привлечь аудиторию, которая ценила «русскость» как сексуальную, жестокую экзотику.

Это сразу выделило Стравинского из среды композиторов-современников на родине. Русские критики того времени (около 1910 года) поздравляли друг друга с тем, что русская музыка больше не обязана доказывать свое право на существование тем, что звучит по-русски. И тут появляется Стравинский, обильно цитирующий народные песни — не только в «Жар-Птице», в которой использованы песни, уже ставшие известными благодаря учителю Стравинского Римскому-Корсакову; не только в «Петрушке», где использованы русские эквиваленты «Jimmy Crack Corn» или «Oh My Darling Clementine», но даже и в «Весне священной», в которой они скрыты за завесой диссонантных гармоний и грохотом оркестра (что позже дало Стравинскому возможность отрицать их существование в этом балете). По сравнению со Скрябиным и молодым Прокофьевым, он был «музыкально-русским» в очень старомодном понимании,

но именно этого требовали условия его работы по контракту.

Позже, во время Первой мировой войны, которую Стравинский переждал в нейтральной Швейцарии, его ностальгия вылилась в создание самого пронзительного, сердечного и национального произведения — «Свадебки», жанр которой Стравинский обозначил как «русские хореографические сцены с музыкой и пением», описывающей русскую сельскую свадьбу. Кульминацией же этого периода являются «Симфонии духовых инструментов» [Symphonies d’instruments à vent], созданные в 1920 году в память о Дебюсси — произведение, которое имитировало панихиду, русский церковный похоронный обряд.

Но еще до окончания войны в России произошла революция и большевистский переворот, и Стравинский решил никогда не возвращаться на родину. Это решение, наряду с первым большим провалом в его карьере — оперой «Мавра» (в 1922 году), убедило Стравинского в том, чтобы перестать позиционировать себя русским композитором. Больше он никогда не использовал ни единого русского слова в своей музыке и объявил себя композитором «чистой музыки», пообещав «исчерпать и разрушить ограниченную традицию моего первородства», как он сказал намного позже своему помощнику Роберту Крафту.

Отвечая автору рецензии на «Симфонии духовых инструментов», в которой подчеркивалась безупречная архитектоническая точность произведения, Стравинский заявил, что в действительности «Симфонии» не представляют ничего конкретного, что в ней нет ничего, кроме соотношения «тональных масс, высеченных в мраморе, объективно оцениваемых на слух». Это было началом его т.н. периода «неоклассицизма», самого длительного в его творчестве, который продолжался вплоть до премьеры его единственной масштабной оперы «Похождения повесы» в 1951 году.

Отказываясь не только от русского, но и от всего «внемузыкального» контента, Стравинский едва ли был одинок. «Те, кто ненавидит революцию, ненавидят романтизм», — писал английский поэт и критик начала ХХ века Томас Эрнест Хьюм. И как следствие Первой мировой войны, романтический национализм приобрел неприятный дух, который лишь усиливался с ростом националистического тоталитаризма в Италии и Германии: двух стран с самыми выдающимися — так уж случилось — музыкальными традициями в XIX веке.

После Второй мировой войны музыка стала даже еще более «чистой» с явлением серийного авангарда: «интернационального серого на сером», по скептическому замечанию Оливье Мессиана. Стравинский, однако, не был скептиком. В последние 15 лет своей карьеры он воспринял сериальность — самый абстрактный и сложный метод композиции, существовавший в то время. Казалось бы, ничто не может быть менее русским, чем этот метод. И до относительно недавнего времени это был всеобщий приговор позднему Стравинскому. Музыканты, в особенности академические, были счастливы поверить утверждениям Стравинского о том, что Россия для него — всего лишь одна фаза его творчества. Сердца, даже яркие, страстные, пульсирующие сердца (как и все биологические субстанции) не имели никакой географической и культурной специфичности. «Быть русским» означало всего лишь стиль поведения, а это мы можем изменить. Не правда ли?

Но всегда ли мы достаточно осознаем корни нашего поведения? Достаточно ли можем контролировать их, чтобы менять по своей воле? Недавняя история исследований Стравинского пролила новый неожиданный свет на поведение Стравинского, да и на наше.

Современные представления о музыке Стравинского, или, по крайней мере, стиль, в котором формулируются эти представления, берут начало в 1963 году, когда американский композитор Артур Бергер опубликовал эпохальную, хотя и узкоспециализированную статью «К вопросу об организации высот в музыке Стравинского» [Problems of Pitch Organization in Stravinsky]. Взяв в качестве отправной точки тему из «Свадебки», которую невозможно проанализировать в соответствии с традиционными представлениями о музыкальной форме (это тема плачей матерей жениха и невесты в конце третьей сцены), Бергер вдохновился идеей разложить все составляющие ее ноты в виде звукоряда. И когда он это сделал, обнаружилась поразительная картина: последовательность нот в шкале представляла собой регулярное чередование тонов и полутонов. Поскольку нот в звукоряде было 8, Бергер назвал его термином «Октатоника», который теперь можно найти в любом англоязычном учебнике, как по истории, так и по теории музыки, и даже в рецензиях. (Google предлагает также французский — la gamme octatonique и немецкий — «die oktatonische Tonleiter» — аналоги). Т.о., Бергер изобрел новый термин, ставший общепринятым в международном музыкальном словаре.

«Играя» (со) звукорядом, Бергер показал различные варианты, в которых гармонии и гармонические последовательности могут из него получиться.

И — о чудо! — точно такие же гармонии и последовательности, оказывается, были и во всех ранних сочинениях Стравинского! И не только в ранних. Одно из наиболее важных открытий Бергера заключалось в том, что тема в вариационной части Октета для духовых 1923 года — одного из неоклассических произведений — была основана на той же (недавно идентифицированной) октатонической шкале.

Это было настоящей сенсацией, потому что дало очевидные доказательства того же, что и все многочисленные заявления о стилистических метаморфозах Стравинского, сделанные ранее, но как плод серьезного анализа, нежели лишь в виде восторженной декларацией. Последний по времени пример творчества Стравинского, приведенный Бергером, относится к опере «Похождения повесы» — произведению, созданному всего лишь за 12 лет до написания статьи. Исследования, проведенные позже (в особенности Питером ван ден Тоорном в блестящей серии статей, увенчавшейся книгой, опубликованной в 1983 году), открывают следы «октатоники» даже в музыке, написанной Стравинским в серийной технике.

Но не все сразу восприняли этот новый, целостный взгляд на музыку Стравинского. Смысл возражений оппонентов заключался в следующем. Существует, по крайней мере, сколько же способов критически препарировать музыкальную ткань, сколько и сдирать кожу с кошки. И если вы захотите, то сможете повернуть октатонический звукоряд так, как вам заблагорассудится. Думаю, что здесь и я мог бы помочь, поскольку в конце 1970-х начал изучать музыку Стравинского более с исторической, нежели с теоретической точки зрения, и знал то, чего не знали ни мистер Бергер, ни мистер Тоорн: что октатонический звукоряд имел значительное распространение в России, где был известен (барабанная дробь, пожалуйста!) как «корсаковская гамма». Действительно, она была названа в честь учителя Стравинского и обнаруживается в музыке не только Римского-Корсакова, но и почти всех его учеников. (Ранее я обнаружил ее у Листа, у которого Римский ее «экспроприировал», и у Шуберта, у которого ее позаимствовал Лист).

Римский-Корсаков использовал этот звукоряд всеми теми же способами, какие Бергер находит у Стравинского. Из этого следует, что Римский-Корсаков должен был быть для Стравинского не только источником знаний об этом звукоряде,

но и образцом его практического применения — по крайней мере, до времени «Петрушки». Аналитический подход Бергера не был необоснованным. Благодаря ему Стравинский обрел выдающуюся генеалогию. Он был последним звеном цепи (что до сих пор не было замечено), восходящей к венской музыке начала XIX века.

Трудность состояла в том, что эта цепь на пути к Стравинскому проходила через Россию, и за годы, прошедшие после безумного увлечения Дягилевым, интерес к русской музыке на Западе резко снизился, во многом из-за холодной войны, но также и из-за самого Стравинского. Неловко было признать такой масштабный «долг» Стравинского перед Римским-Корсаковым, хотя мне трудно понять, почему кому-то пришло в голову удивляться тому, что Стравинский действительно чему-то научился у своего учителя. Но ученик всячески старался отречься от корсаковского наследия. В своей автобиографии 1936 года Стравинский все еще выражал сыновнее почтение по отношению к человеку, которого он называл своим cher maître. Но к тому времени, когда он начал диктовать мемуары в промышленных масштабах, он отрицал даже ценность учения Римского. Римский, говорил Стравинский мистеру Крафту, «шокирующе мелок в своих художественных целях». Его знания композиции «были далеко не теми, какими должны были быть».

Его «модернизм» был «основан на нескольких неубедительных энгармонических приемах», так что «самые важные методы моего творчества я должен был открыть для себя самостоятельно».

Проверив выводы Бергера и ван дер Тоорна, я создал для них новую проблему. Как с раздражением писал Кофи Агаву, музыковед из Принстонского университета, мое «утверждение о том, что широкое использование октатоники выявляет приверженность Стравинского русской традиции, лишает Стравинского того, что можно назвать его с трудом завоеванным космополитизмом». Мистер ван дер Тоорн начал отступать от своих же находок и выводов. «Что мы, собственно, выиграем, русифицировав Стравинского до мозга костей?» — вопрошал он теперь. Что касается мистера Бергера, то когда мистер Крафт, который имел свои причины противостоять оспариванию тех или иных утверждений в мемуарах, соавтором которых он был, заметил ему, что он нашел новомодную октатоническую теорию «утомительной», г-н Бергер (согласно Мемуарам самого г-на Крафта) «вмешался: «Я тоже. Жаль, что я вообще упомянул об этом».

Подобные отзывы и удивляют, и удручают. Если вести дискуссию в столь категоричной форме, то дебаты между историками и теоретиками музыки становятся очень похожи на дебаты между креационистами и эволюционистами. То, чего эволюционисты (к которым принадлежу и я) надеются достичь путем анализа, — не просто препарирование музыки, как препарируют папоротник или целаканта, а погружение в практику. В случае Стравинского, Римский-Корсаков является незаменимым источником информации для эволюционистов. И попытки игнорировать его, которые часто принимают форму изощренных атак на такие общепризнанные шедевры, как «Шехерезада» (оказавшая огромное влияние на «Петрушку»), кажутся мне частью сопротивления креационистов той непреложной мысли, что человечество произошло от приматов, стоявших на более низкой ступени развитии, а все виды Homo sapiens возникли в Африке. Тем, кто считает Стравинского вершиной, утешительно полагать, что Бог сказал: «Да будет Стравинский», и был Стравинский, и он был хорош.

Так был ли этот «хороший» Стравинский «русским» Стравинским? Ну а что делает русского русским? Стравинский не был гражданином России с 1918 года. По своей культурной ориентации он перестал быть русским в 1922 году (хотя это утверждение небесспорно). Россия, которую он любил, к тому времени уже не существовала. И он был в непримиримой оппозиции к новой России до конца своих дней. Но в музыке он мыслил так, как его учили мыслить; а учили его в России. Живя в России, он двигался тем путем, который — относительно его творчества — никто и предвидеть не мог. Но как сам он сказал корреспонденту «Комсомольской правды» в Москве, в 1962 году, во время краткого и эмоционально насыщенного визита на родину, приуроченного к его 80-летию: «Я всю жизнь по-русски говорю, у меня слог русский. Может быть, в моей музыке это не сразу видно, но это заложено в ней, это — в ее скрытой природе».

Благодаря Артуру Бергеру и Питеру ван ден Тоорну, хотят они того или нет, это больше не скрыто.

Ричард Тарускин, New York Times, 16 апреля 2010