You have no items in your cart.

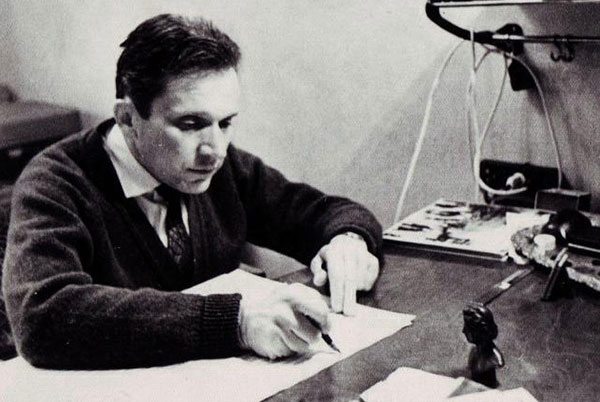

Мечислав Вайнберг: «Почти любой миг жизни — работа…»

Статья доктора искусствоведения, проф. МГК им. П.И. Чайковского Людмилы НИКИТИНОЙ опубликована в журнале «Музыкальная академия», 1994, № 5

В конце XX века не так много композиторов, равных Мечиславу Вайнбергу, — не только по фантастически многообразному охвату жанров и количеству созданных произведений (достаточно напомнить, что композитор сочинил 26 симфоний, опёр, 100 романсов, десятки камерно-инструментальных, концертных, оркестровых, хоровых сочинений, музыку к кино и спектаклям, радиопередачам), но и по глубине музыки и высочайшему уровню мастерства. Чтобы только чуть-чуть прикоснуться к самобытному и тонкому художественному миру музыки Вайнберга, попытаемся приоткрыть страницы его жизненного пути (не одна объемистая монография уже давно могла бы быть посвящена ему), обратившись к части документальных свидетельств, прежде всего — бесед с композитором, состоявшихся в последние годы (одна из них совсем недавно, 15 июня с.г.). Ведь известно, что творчество любого композитора тесно связано с обстоятельствами его жизни, начиная от природы, которая его окружала в период формирования личности, людей, с которыми сталкивала его судьба, и заканчивая усвоением тех или иных традиций. Однако творчество этого художника, может быть, больше, чем у других композиторов, «открыто» для сопоставлений с биографией. Все определили первые десятилетия жизни. Они были настолько драматичными, что могли бы послужить основой трагедийного фильма о современном музыканте. Они так ощутимо повлияли на темы и идеи его искусства, что сопоставление фактов жизни с музыкальными произведениями дает богатейший материал для изучения психологии творческой личности. Обо всем этом читатель может судить и сам, прочитав последующие страницы.

…Итак, 8 декабря 1919 года в столице Польши, мальчик, его нарекли Мечиславом и ласково называли Метеком. Отец его, Самуил Вайнберг, был выходцем из России. После первой мировой войны он оказался в Варшаве, где женился и осел навсегда.

Никто не мог предугадать, что Метеку суждено будет покинуть Польшу, потерять всех родных, на долгие годы получить другое имя — Моисей, обрести другую родину, которая воспитает его как композитора, подарит ему семью, близких людей, но с которой он, подобно многим, пройдет по кругам испытаний, познав и ад тюрьмы. Все это будет потом. Первые же годы жизни не омрачены ничем, главным их смыслом была музыка.

В рассказе Вайнберга о первых учителях, о своем призвании понятия «жизнь» и «музыка» не просто органичны — они, в сущности, нераздельны.

— Первым учителем музыки была жизнь, потому что я родился в семье, где отец с детских лет занимался музыкой. Он был скрипачом, композитором, но таким… я бы сказал… невысокого профессионального уровня. Он ездил с труппами еврейских бродячих актеров, писал для них музыку. На спектаклях сидел за дирижерским пультом, играл на скрипке и дирижировал. Я уже с шести лет увязывался за ним, ходил и слушал эти все малокачественные, но очень искренние мелодии. И мне всегда почему-то казалось, что дирижерская палочка отца издает звук как труба. Я, помню, был жутко разочарован, когда отец мне сказал, что это не так, что она звуков вообще не издает.

Метек, обладающий уникальным слухом, самоучкой осваивал рояль, но до этого времени уже пробует писать музыку.

— Что значит писать музыку в младенческом возрасте? Брал я нотную бумагу у отца и что-то малякал, какие-то ключи, ноты, которые осмысленного значения не имели. Но этим я занимался, словом, занимался музыкой с рождения. И когда я писал эти мои «оперетты», о которых только что сказал, наверно мне мерещилось, что я — композитор. Но раньше всего началась пианистическая карьера. В десять или одиннадцать лет я уже играл у отца в театре на рояле.

Вайнберг до сих пор чувствует себя признательным женщине по фамилии Матулевич, содержавшей что-то вроде музыкальной школы. Она, по-видимому, сразу оценив выдающееся дарование юного пианиста, решила направить мальчика к профессору Варшавской консерватории Юзефу Турчинскому, когда-то окончившему Петербургскую консерваторию по классу Есиповой. И таким образом двенадцатилетний мальчик становится студентом Варшавской консерватории. Многие факты в дальнейшем подтвердят, что пианистическое дарование Вайнберга в самом деле было незаурядным. Например, Турчинский «показал» Вайнберга приехавшему на гастроли Иосифу Гофману. Мастера покорил талант юноши; Гофман даже устроил ему вызов в американскую консерваторию, руководителем которой был в то время. Но радужные планы и мечты оборвались. Началась вторая мировая война. Вайнберг, который должен был содержать семью, так как его отец лишился работы, вспоминает:

— В ночь с шестого на седьмое сентября 1939 года я, играл в кафе. Пришел домой. Помню, мама мне дала компот из яблок и бутерброды с ветчиной. Все дни польская пропаганда утверждала, что наше (то есть польское) войско успешно сражается. И вдруг по радио передали приказ, что «на войне как на войне», неприятель прорвался в Варшаву, и, значит, мужчинам надо из Варшавы уходить. Мы с мамой, конечно, в страшной панике. С утра я вместе с сестрой пошел на Восток. Сестричка скоро вернулась обратно к матери и отцу, потому что у нее туфельки страшно натерли ноги, а я пошел вперед. И долго еще мы кружили между немецкими и польскими войсками…

Прежде чем продолжать рассказ о драматическом уходе из Варшавы, рассказ непредвзятого и очень искреннего человека, скажем, что Вайнбергу удалось спастись от неминуемой гибели в Варшавском гетто, где погибли его близкие — отец, мать, сестра и брат.

Боль по утратам и гнев композитор воплотит потом, во многих сочинениях, в том числе в Восьмой симфонии «Цветы Польши», в Реквиеме, опере «Пассажирка» — этапных сочинениях 60-х годов, его «звездных лет», по словам Вайнберга, и в более поздних, таких, как Двадцать первая симфония (1992). Вместе с темой войны в творчество Вайнберга входит тема гибели детства. Детское в его музыке — как и в музыке многих других авторов, скажем, от Г. Малера до Д. Шостаковича — становится синонимом чистоты, ясности, первозданности и устойчивости. Это один из идеалов, которые музыкант исповедует; это то, что он особенно оберегает, и это то, что делает в его восприятии трагедию войны и смерти особенно пронзительной. Например, резкий контраст жанровых детских сцен и остротрагедийных — смерть детей — в программной Шестой симфонии (1962—1969) предрешает реакцию слушателя, реакцию боли, сострадания и обличения фашистских убийц.

Сопоставление «детство — гибель» станет своего рода лейттемой творчества Вайнберга. Оно же продиктует и особенности музыкального языка, в частности, устойчивой ритмико-интонационной «морфемы»: светлая песенная мелодия, нередко звучащая в мажоре, в танцевальном движении, содержит пониженные ступени, вносящие в лирическую скерцозность щемящий оттенок. В драматическом плане достаточно типичным для музыки Вайнберга становится также противопоставление лирико-скерцозных тем и драматических, напряженных скерцо, нередко взвинченно экспрессионистских по сути. Подобный тип образности впервые появился у Вайнберга в «Еврейских песнях» для голоса и фортепиано на стихи И. Переца (1943). Они во многом предвосхитили знаменитый вокальный цикл Д. Шостаковича «Из еврейской народной поэзии» (1948), в том числе и по трогательному воплощению детских образов. «Еврейские песни» стали первым значительным из «открытых» — благодаря слову — автобиографических сочинений Вайнберга, хотя и не единственным в тот период. К этому времени Мечислав уже стал профессиональным композитором. Четыре года, прошедшие с того памятного утра, когда внезапно. закончилась юность, и был «застрелен мир материнский», как скажет потом композитор стихами Ю. Тувима, отмерялись как десятилетия.

— Мы пошли на Восток, спасаясь от пуль немецких. Нас могли подстрелить и польские пули. 17 сентябpя выступила Красная Армия, и тогда мы поняли, что надо идти в Советский Союз, и через денечек-два мы все дошли до демаркационной линии. С одной стороны стояли гитлеровские отряды, с другой — советские пограничники. Мы тогда были преисполнены благодарности, мы боготворили Красную Армию, которая могла нас спасти от смерти. (Красной Армии Вайнберг посвятил свою Первую симфонию.— Л.Н.). Это все было недалеко от Варшавы… И так: с одной стороны — немцы с пулеметами, направленными на демаркационную линию, где тысячи поляков и евреев ждали пропуска на советскую территорию. С другой — советские конники-пограничники. Я никогда не забуду, как матери с детьми на руках обнимали лошадиные ноги и умоляли пропустить их скорее на советскую сторону. И в конце концов это случилось. Пришел приказ пропустить беженцев. Был организован какой-то отряд, который проверял документы, но очень небрежно, потому что народу было очень много. Когда подошли ко мне, спросили: «Как фамилия» — «Вайнберг».— «Имя?» — «Мечислав».— «Что такое «Мечислав»? Ты — еврей?» — «Еврей».— «Значит, будешь Моисеем».

Так на сорок с лишним лет Мечислав сделался Моисеем, хотя близкие и друзья — сверстники и в дальнейшем его называли, как прежде, Метеком. О том, чтобы восстановить имя, данное при рождении, долгое время нельзя было и мечтать. К этому вопросу мы еще вернемся, а сейчас вновь обратимся к воспоминаниям Вайнберга о тех годах. Из них постепенно вырисовывается «процесс становления профессионального композитора. Сам Вайнберг почти целиком связан с новой родиной. Он не придает большого значения многочисленным варшавским опытам, где шел по стопам отца, создавая разные песенки, оркеструя какие-то вещи. Хотя создаваемое было, по-видимому, еще любительским творчеством, но умение слышать музыку быта, чувствовать специфику прикладных жанров, выработанное в Варшаве, поможет композитору в дальнейшем. Его музыка для аттракционов держалась в репертуаре московских цирков на протяжении десятилетий; благодаря ей десятки фильмов обретали огромную популярность. Среди особенно известных — «Укротительница тигров» и «Медовый месяц» со знаменитыми Л. Касаткиной и П. Кадочниковым. Были и серьезные киноработы — от «Гиперболоида инженера Гарина» до «Винни-Пуха». Наконец, вспомним истинные шедевры — «Последний дюйм» и в особенности калатозовские «Летят журавли», где общая драматическая выразительность не в последнюю очередь «обеспечена» именно музыкой…

Первые два опуса — Колыбельная для фортепиано (1935) и Квартет № 1 (1937) — были созданы еще в Польше, но более основательные занятия композицией начались, как считает Вайнберг, позднее:

— Всерьез я стал заниматься композицией, только в начале войны, когда немцы напали на Польшу, и я удрал в Советский Союз, поступив в Минскую консерваторию. Там я занимался до начала нападения Гитлера на СССР у профессора Золотарева Василия Андреевича, ученика Римского-Корсакова. Там я прошел полный курс контрапункта, истории музыки.

За два минских года Вайнберг написал еще один Струнный квартет, Сонату для фортепиано, «Акации» (шесть романсов на стихи Ю. Тувима), три романса на стихи А. Прокофьева и Е. Ривиной, а также. Симфоническую поэму для большого симфонического оркестра. Последнее сочинение — дипломную работу — автор посвятил своему учителю. Ее исполнение состоялось 21 июня 1941 года в Минской филармонии. Дирижировал И. Мусин.

Вайнбергу не удалось долго наслаждаться триумфом, испытывая радость от впервые в жизни услышанного звучания собственной партитуры. Война снова догнала его. Он опять, на этот раз в Минске, оказывается под угрозой смерти. Ему во второй раз приходится спасаться, потому что из-за тяжелого заболевания (туберкулез позвоночника) он не смог бы встать в ряды сражающихся. На этот раз композитор попадает в Ташкент. Там женится (первым браком) на дочери знаменитого актера и руководителя Еврейского театра Соломона Михоэлса (подлинная фамилия — Вовси), прославившегося исполнением шекспировского Лира, человека, отдавшего много сил антифашистской деятельности и трагически погибшего в 1948 году-от рук провокаторов. Можно предположить, что личность Михоэлса, его творчество должны были непременно воздействовать на Вайнберга и его лиру. Однако в действительности этого не произошло, во всяком случае в такой степени, как ожидалось. И случилось это потому, что молодой Вайнберг услышал Пятую симфонию Дмитрия Дмитриевича Шостаковича. Она перевернула все его представление об искусстве. Вскоре композитор знакомится с самим Дмитрием Дмитриевичем. Это произошло так:

— В Ташкенте я подружился с Юрием Левитиным, композитором, который приехал туда с Ленинградской консерваторией. Ему очень понравилась моя Пятая симфония, и будучи учеником и другом Шостаковича, он послал партитуру в Москву для ознакомления с ней Шостаковича. Вслед за этим, спустя месяц или два, я получил официальный вызов в Москву и встретился с музыкантами из Комитета по делам искусств. Там же, в Москве, я познакомился с Дмитрием Дмитриевичем. И это решило всю мою жизнь. Я, правда, в Варшаве, кроме «Трех фантастических танцев», ничего из Шостаковича не знал, а в Минске для меня было необычным услышать его Пятую симфонию. Симфонию, которую я даже, так сказать, узнал изнутри, потому что в оркестре Минской филармонии не было челесты, и Меня ангажировали для того, чтобы я сыграл партию фортепиано и челесты. Это было совершенно как… ну как будто я заново родился. С тех пор музыка Шостаковича покорила и покоряет меня по сегодняшний день. Хотя я ни одного урока у него не взял, любое свое новое сочинение я первым делом показывал Дмитрию Дмитриевичу. Должен сказать, что он очень редко делал замечания, но замечания эти были всегда дельные и в какой-то степени способствовали дальнейшей моей работе.

Шостакович не только высоко ценил дарование Вайнберга — композитора, но и его пианистические возможности. Так, после подготовки второй редакции «Леди Макбет Мценского уезда», которая стала называться «Катериной Измайловой», Шостакович попросил Вайнберга выучить клавир оперы и сыграть в Министерстве культуры, в Союзе композиторов, что Вайнберг и выполнил. Вместе с Дмитрием Дмитриевичем он разучил Десятую симфонию Шостаковича в четыре руки. Они показывали ее и в Московской консерватории, и в Ленинграде — Мравинскому. Это исполнение зафиксировано на пленку, с которой, когда стал выходить альбом записей музыки Шостаковича, была сделана пластинка. О ней Вайнберг сказал:

— Для меня сокровищем, каким-то амулетом является пластинка, которая вышла, где есть наша запись с Дмитрием Дмитриевичем. Это, по-моему, лучший указатель для дирижеров, как играть эту симфонию.

Исполнение Десятой — не единственное 4-ручное музицирование Шостаковича и Вайнберга. Было еще одно уникальное исполнение:

— Дмитрий Дмитриевич совершенно необычный подвиг совершил: он записал 4-ручное переложение всех своих прелюдий и фуг. И мы с ним это записали на магнитофон. Было очень трудно писать, потому что это был первый магнитофон — магнитофон «Днепр». Дмитрий Дмитриевич не очень сильно разбирался в технике (для самого Вайнберга техника и до сих пор является «закрытой территорией». — Л.Н.), и было ужасно, когда, например, доигрывали какую-то кассету, и вдруг ошибка. Тогда надо было не то что вклейку делать, а все переписывать заново».

К сожалению, эту запись и клавир, по словам Вайнберга, пока не могут найти. Остается надеяться, что она все же не потеряна окончательно.

Вайнберг показывал коллегам достаточно много симфоний Шостаковича, в частности, Пятнадцатую он играл вместе с Борисом Чайковским. Он принимал также участие в премьерах сочинений Шостаковича других жанров: с Давидом Ойстрахом играл в Союзе композиторов Сонату для скрипки и фортепиано; с Галиной Вишневской, Давидом Ойстрахом и Мстиславом Ростроповичем пополнил вокальный цикл «Семь стихотворений А. Блока» в Большом зале Московской консерватории…

Дмитрий Дмитриевич Шостакович был для Вайнберга не только композитором, который заставил его «заново родиться», не только личностью, по отношению к которой Мечислав всегда испытывал огромный пиетет; Шостакович в полном смысле слова спас ему жизнь.

6 февраля 1953 года Вайнберга посадили в тюрьму после довольно мучительной слежки за каждым шагом (это состояние постоянного давления чужой воли на психику человека претворено в непрограммной Пятой симфонии композитора). Вайнберг попал в тюрьму только потому, что его жена была племянницей знаменитого кремлевского врача Вовси. Дело кремлевских врачей было громким и страшным, любое подозрение приводило к аресту и грозило смертью. Вайнберг просидел три месяца:

— Этого вполне достаточно, когда тебе не дают спать с одиннадцати до шести, и тебе бьет в глаза прожектор… Так что он, Шостакович, спас меня от тюрьмы. Следователь мне сказал: «За тебя дружки заступаются». Во всяком случае, это факт, что Шостакович написал Берии письмо. Мне говорили свидетели, которые отнесли письмо в канцелярию Берии.

О том, как тяжело Шостакович переживал арест Вайнберга, упоминает И. Гликман в комментариях к письму Шостаковича от 11 апреля 1953 года. А в следующем письме Дмитрия Дмитриевича, от 27 апреля 1953 года (из Кисловодска), есть еще одно свидетельство о том участии, которое он принимал в судьбе высоко им ценимого композитора: «На днях вернулся домой М.С. Вайнберг,.о чем он известил меня по телеграфу» . Судьба Вайнберга не была безразлична Шостаковичу и в дальнейшем. Например, 11 октября 1957 года он пишет И. Гликману: «М.С. Вайнберг довольно серьезно заболел. У него ослабление сердечной деятельности и крайнее переутомление. Очень его жалко».

Тема «Вайнберг—Шостакович» имеет много аспектов. Некоторые уже стали традиционными. Когда утвердилось понятие «школа Шостаковича», Вайнберг неслучайно был признан одним из самых ярких ее представителей». Действительно, в его стиле немало черт, родственных стилю Шостаковича — в интонационном плане, способах развития материала, подчиняющимся принципам развертывания, в драматургической конфликтности, в инструментовке. Но уже в 60-е годы было очевидно, что стиль Вайнберга индивидуален и отличается от стиля Шостаковича сущностно.

В конце 60-х годов мне удалось написать книгу «Симфонии Вайнберга». Она была издана позднее, в 1972-м, тиражом всего 1750 экземпляров. В этой книге (к которой я не могу отослать читателя, поскольку она отсутствует даже, например, в библиотеке Российской музыкальной академии имени Гнесиных) разбираются десять симфоний и даны некоторые обобщения. В последних симфониях стиль Вайнберга сопоставляется со стилем Шостаковича. Вместе с тем, в противовес общепринятому мнению, я пыталась тогда еще доказать, что Вайнберг — это не «маленький Шостакович», а — Вайнберг. Мысли этой книги, как мне представляется, не устарели, они могут быть «распространены» и на дальнейшее творчество композитора. Потому позволю себе вставку-интермеццо из работы 25-летней давности, где симфонизм Вайнберга определен как лирико-монологический с чертами эпичности и концертности: «Подчиняясь общей закономерности искусства XX века, лирика во многих произведениях современных художников больше отражает мысль, чем эмоцию. Данное свойство получило у Вайнберга своеобразное претворение: интеллектуальная наполненность его лирических тем (показ процесса движения мысли через кропотливую работу с интонацией) сочетается с внезапными, эмоционально-взвинченными «наплывали». Такое качество лирики проявляется как в масштабах одной темы, или даже ее части, так и в построении целого.

Своеобразие симфонических концепций Вайнберга вызвано не только особым характером лирики, но и тем, что лирической направленностью отличаются сочинения с трагической тематикой…

Мягкий, застенчивый по натуре человек со светлым мироощущением был втянут в грозные события, решительные действия, пережил неожиданные, повороты судьбы, нервные потрясения. Они направили творчество композитора по драматическому руслу, которое благодаря лирической натуре Вайнберга и получило своеобразный оттенок…

Одним из характерных свойств драматургии Вайнберга является наличие лирического героя. При изучении образности лирического героя и особенностей драматургии возникают аналогии с литературными и художественными явлениями, которым Вайнберг оказался чрезвычайно близок. В эмоциональном строе музыки Вайнберга много общего с миром трогательных персонажей Шолома-Алейхема. Это мир душевной доброты, восторженности, внимания к печали гонимых, мудрая любовь к человеку. Произведения Вайнберга так же, как и сочинения Шолома-Алейхема, поэтичны, с неторопливым и плавным повествованием. В произведениях Шолома-Алейхема есть два значительных круга образов, оказавшихся также созвучными Вайнбергу. Это образы детей (им посвящены многочисленные детские рассказы писателя, повесть «Мальчик Мотл» и другие), и музыкантов, бродячих актеров, комедиантов (романы «Стемпеню», «Иоселе/Соловей», «Блуждающие звезды»).

Далее в книге «Симфонии Вайнберга» герой симфоний сравнивается с героями Ю. Тувима, а тип лирики — с лирикой чеховской повести «Степь», от которой во многом оттолкнулась современная лирическая проза. Подчеркивая монологический характер симфонизма Вайнберга, акцентируя преобладание в нем размышления над действием, следовало прийти к определению, тогда еще не вошедшему в обиход музыковедческой науки. А именно, что симфонизм Вайнберга— это особый тип медитативного симфонизма, то есть того типа симфонизма, который наиболее активно стал развиваться в отечественном искусстве в последующие годы и был связан с внедрением новых техник письма. Отсюда особое тяготение Вайнберга к камерным звучностям даже в крупномасштабных сочинениях, любовь к медленному движению, импульсивные смены типов высказывания, долгое пребывание в одном состоянии и т.д. Если к этому прибавить постоянную опору на жанрово-определенный, чаще всего песенный тематизм, в котором слышны фольклорные корни (в первую очередь, славянские и еврейские), то отличия от стиля Шостаковича предстанут вполне явственно…

Прежде чем перейти к другим вопросам жизни и творчества Вайнберга, затрону один новый аспект в теме «Шостакович — Вайнберг»: воздействовало ли искусство более молодого коллеги на друга-классика?

Известно, что Шостакович очень высоко ценил музыку Вайнберга и считал его композитором, равным себе. Об этом пишет, например, Гликман в комментариях к письму Шостаковича из Дилижана от 27 июля 1964 года. В письме есть следующие строки: «Вчера я закончил еще один квартет. Десятый. Посвящается М.С. Вайнбергу. Он написал девять квартетов, тем самым обогнав меня (у меня их было восемь). Я поставил задачу догнать и перегнать Вайнберга, что и сделал». Неоднократно в письмах Шостаковича возникают свидетельства, уже не шутливые, о его сильных впечатлениях от музыки Вайнберга — от Скрипичного концерта в исполнении Л. Когана, Четвертой и Десятой симфоний, оперы «Зося» («Мадонна и солдат»). Последнее произведение получило сценическую жизнь во многом благодаря Шостаковичу, так как спектаклю грозил запрет. Приведенные факты, однако, еще не означают непременного воздействия музыки одного композитора на другого. «Обратный связи» могло и не быть, несмотря на постоянный творческий взаимообмен». Хорошо известно, например, что Прокофьев и Мясковский показывали друг другу свои сочинения, но стилистически и образно никак не соприкасались. Думается, что в данном случае дело обстоит иначе. Свидетельство тому — и об этом уже шла речь — значение еврейской темы и интонационности в творчестве Шостаковича, особенно в его знаменитом цикле. Еще один пример. Опыт вокальных симфоний Вайнберга («Цветы Польши» и «Уцелевшие строки»), предшествовавших Четырнадцатой симфонии, посвященной теме’ смерти, с использованием стихов разных поэтов. Эти вопросы, как и многие другие, ждут своего многостороннего изучения, которое, безусловно, сможет обогатить представление о художественной культуре определенного времени как «целостном организме», формирующемся при помощи перекрестных связей (или, иначе — различных «энергетических полей»)…

Дружественные и творческие отношения связывали Мечислава Вайнберга и с другим классиком отечественной музыки — Н. Мясковским. Вайнберг познакомился с Николаем Яковлевичем во время декады белорусского искусства в Москве в 1940 году, где он выступал как пианист.

— С тех пор, — вспоминает композитор, — началась не то, что такая же дружба, как с Дмитрием Дмитриевичем, но очень теплые и сердечные отношения. Все, что я писал, все показывал Мясковскому. И очень много его сочинений играл на разных мероприятиях, в министерстве… Я помню, как был ошарашен, на всю жизнь осталось впечатление, когда я первый раз у него был; мне было двадцать лет, а ему уже под пятьдесят, по-моему; он мне казался старичком. Когда я уходил, он вдруг взял и подал мне пальто. Я совершенно обалдел, затрепетал руками:

«Что Вы, что Вы!» И он сказал знаменитую для меня фразу: «У нас так положено». Я только сейчас понял, кого он имел в виду.

Штрихом к портрету человеческих качеств Николая Яковлевича, вообще того поколения интеллигентов, что по существу спасло культуру России от разрушения варварством и дилетантизмом, одно присутствие личности которого создавало атмосферу высокой этичности и действовало очищающим образом, — могут служить следующие строки воспоминаний Вайнберга:

— Помню, я написал Шестой квартет (это было в 1946 году), и этот квартет я должен был продать в Комитет искусств, который тогда помещался на Неглинке. И когда я пришел оформлять документы, сотрудница музыкального управления Софья Готгельф сказала: «А, может быть, кто-нибудь слушал этот квартет и даст отзыв?» Я говорю: «Слушал Мясковский». Она: «Позвоните ему». Ну, я, смущаясь, как-то оттягивая, все же позвонил Николаю Яковлевичу, обрисовал ситуацию. А Мясковский до того слышал квартет и отнесся очень тепло, иначе я бы ему не позвонил. Я говорю: «Может быть, Вы можете мне дать справочку, что Вы не возражаете против приема Комитетом моего Квартета?» Он сказал: «Хорошо, позвоните мне в пятницу». Я позвонил ему в понедельник, говорю: «Николай Яковлевич, извините, Вы мне сказали — позвонить в пятницу, а я звоню в понедельник. Если Вам не трудно, если Вы помните мою просьбу, я мог бы к Вам заехать в любое время». — «А не надо заезжать». — «Почему?» —.«Потому что я отнес бумагу в Комитет искусств». Вот какие люди!

И никогда не забуду историческую фразу, когда случилось несчастье — 1948 год, постановление об опере «Великая дружба», Мясковский был единственный человек, который не каялся. И когда я ему «намекнул» — я его не звал каяться, я тоже не каялся, — но сказал: «Это постановление историческое», он отшил меня:: «Не историческое, а истерическое!»

Ужасное было время… Я помню, когда мы с Мясковским все симфонии показывали уже на новом Секретариате. Там присутствовали М. Чулики, Т. Хренников, В. Захаров, М. Коваль. Вот такая компания. И когда мы сыграли, по-моему, Двадцать пятую или Двадцать шестую симфонию — Захаров-песенник, который не знал, наверное, как партитуры пишутся, сказал ему, Мясковскому —человеку, который написал 27 симфоний, которые играли во всем мире,— он ему сказал: «Ну, Вы делаете успехи. Надо только еще немного совершенствовать язык» (В одной из прежних бесед Вайнберг прокомментировал эту фразу Захарова еще и так: «Это сказал интеллигенту половой или чистильщик сапог!» От этого можно умереть? Ну, он и умер.)

Все, что касалось постановления 1948 года и его последствий, Вайнберг определил очень точно и очень объективно. Ему, как и Мясковскому, неведома ложь, он сам, его музыка и его слова предельно искренни:

— Что такое 48-й год? Это было противно — вот, что я могу сказать. Был ли это удар «дамоклова меча»? Понимаете, это очень трудно сказать, потому что из композиторов почти никого не посадили, ну, кроме меня, никого не расстреляли. Шостакович немножко натерпелся страху, я бы так сказал, а потом почти сразу же был послан в Америку — представлять СССР на каком-то фестивале или конгрессе мира. Ему лично звонил Сталин, звонил Берия, дали квартиру, машину, деньги. Он почти от всего отказывался. Мне было тяжело, потому что несколько лет у меня ничего не покупали, но я как-то очень много работал для театра, для цирка. Кино началось чуть позже, в начале 50-х. Значит, я не могу сказать, что было очень тяжело. То есть было тяжело, но все-таки я был окружен лучшими исполнителями мира, я с ними дружил. Они играли мои сочинения. Я не могу говорить о себе то, что говорят другие композиторы, — что их преследовали. Нет, я бы так сказал, что власть имущие ничего не делали для популяризации моих сочинений. Все, что было сыграно, было сыграно не вопреки Министерству культуры, но и не с помощью министерства, а при активном желании исполнителей. А так как исполнители были замечательные, я все свои сочинения в мои «звездные годы» (это были, правда, уже 60-е годы) слушал в исполнении лучших артистов. Так что, если сейчас какие-то композиторы говорят, что их преследовали, — да, кое-что, может быть, и не играли, кое-что, может быть, запрещали. Но это не так драматично, как хотят для эпатажа показать некоторые известные композиторы.

Сочинения Вайнберга исполняли: Д. Ойстрах (Соната № 2 для скрипки и фортепиано. Молдавская рапсодия), М. Ростропович (Концерт для виолончели с оркестром, Соната № 2 для виолончели и фортепиано, Соната № 1 для виолончели соло), Л. Коган (Сонатина для скрипки и фортепиано, Концерт для скрипки), Д. Шафран (Соната № 1 для виолончели и фортепиано), Э. Гилельс (Соната № 1 для фортепиано). Многие квартеты Вайнберга сыграл Квартет имени Бородина. Симфоническими произведениями Вайнберга дирижировали: К. Зандерлинг, Г. Рождественский, Р. Баршай, В. Федосеев, П. Коган и другие.

Вайнберг — человек мягкий и застенчивый, предельно скромный, как и его старшие коллеги — Мясковский и Шостакович, и предельно справедливый. И в музыке он редко бывает трибуном, оратором (в этом его лира значительно ближе Мясковскому, чем Шостаковичу), хотя его лирическая муза упорно отстаивает справедливость. Вспомним еще раз историю с его именем, которая показательна и в этом плане:

— Прошло уже много лет. Я был Моисеем, что ни в коем случае не кажется мне чем-то плохим, потому что я людей оцениваю не по имени, а по их деятельности. Но все же потом, в середине 80-х годов, мне захотелось вернуть свое настоящее имя, тем паче, что в единственных сохранившихся документах — моих произведениях — значилось, что я в действительности «Мечислав». Убегая из Варшавы, а потом из Минска, я сохранил только свои сочинения, где всякая «графологическая экспертиза» могла установить, что имя автора — Мечислав Вайнберг. И вот я решил его вернуть. Сколько это стоило здоровья! Ведь метрики не было, а архивы сгорели. Но это уже, как говорят, другая история. Мне это нужно было для с п р а в е д л и в о с т и и с т о р и ч е с к о й (разрядка моя —Л.Н.). Раз меня так нарекли, значит надо, таким быть…

Музыка восьмой симфонии «Цветы Польши» помогает раскрыть глубину и важность для композитора этого понятия — «справедливость». В пламенных стихах Юлиана Тувима, такого же, как Вайнберг, изгнанника родной земли, композитор услышал созвучные мысли и идеи. В десятичастной симфонии- монологе автор повествует о своей судьбе, о судьбе поруганной Польши, раскрывает мир своих философских и этических представлений. Как чисто музыкальную символику, так и жанровую природу симфонии в 60-е годы можно было осмыслить лишь частично, подобно тому, как осознать многочисленные стилевые аллюзии в творчестве Шостаковича можно было лишь при помощи понятия «полистилистики». Оттого «Цветы Польши» воспринимались в 60-е годы — годы публицистические — в первую очередь как воспоминание о войне. Если бы эта симфония исполнялась в дальнейшем, слушатели каждого последующего десятилетия открывали бы в ней новые черты, которые стали заметны во многих сочинениях других композиторов значительно позднее. Так, аудитория 70-х открыла бы в этой симфонии черты медитативной лирики, в создании которой принимают участие трансформированные жанры, помогающие автору достичь определенного состояния. Скажем, песенные жанры («Дуновение весны», «Воды Вислы») подчеркивают единство с природой. Выдержанный органный пункт на протяжении длительного времени, а также мелодическое развертывание, преобразующее строфическую структуру, переносят акцент с песенной лирики на медитативную. Танцевальные и скерцозные жанры, которые привносят более подвижный, а в трех частях и быстрый темп, напротив, подчеркивают действенное начало. Оно изменяет привычные смысловые ракурсы жанров, трансформирует их и таким образом также направляет жанр на создание определенного психологического состояния — от жутковато-призрачного («Дети окраины») до драматического в плясе-мазурке («Урок») и «скелетном» скерцо, где на первый план выдвинуты ударные инструменты («Варшавские собаки»). Осмысление этих картин действия происходит в монологах…

Слушатели 80-90-х годов с удивлением открыли бы, что необычность этих монологов, оказывается, уже в 60-е годы была обусловлена церковными жанрами: хоралом и молитвой. Хорал — сквозной жанр симфонии, начиная с первой части. Особое значение приобретает он в кульминации — реквиеме Матери, где оплакивается «застреленный мир материнский», где подчеркивается: «Идеал на землю повергли». Порученный здесь хору без слов в сопровождении органа, хорал звучит в характере светлого христианского отпевания.

И эта тема, по сути, является центральной в творчестве Вайнберга, начиная с Первой симфонии. Ибо она — символ, символ неизбывной скорби и светлого очищения, примиренности с судьбой, понимания и приятия неизбежности, может быть, и символ воскрешения.

Эта тема раскрывает, мне думается, глубокую внутреннюю религиозность Вайнберга, которую он, в отличие от теперешней моды, никогда не выставлял напоказ, потому что она была для него всегда естественной и органичной. Композитор подтвердил мое впечатление так:

— Я бы сказал, что Бог — во всем. У меня кочует с Первой симфонии такой хорал, который крепко «сидит» в Восьмой симфонии, — «Есть на кладбище в Лодзи…». Потом тот же хорал звучит в музыке к пьесе Коростылева «Варшавский набат», в «Дневнике любви», тот же хорал — главенствующая тема Двадцать первой симфонии, посвященной восстанию в Варшавском гетто. Это не церковная мелодия, она — моя. Несколько просто элементарных аккордов…

Если хорал в Восьмой симфонии звучит очень лично, олицетворяя погруженность в мир индивидуального человеческого переживания, то молитва, на которой построена следующая за ним часть — «Справедливость»,— это моление массы людей, это вселенское моление. Эффект всеобщности усилен тем, что речитацию хора на последней ноте подхватывает органное tutti. Кульминация молитвы приходится на строки: «Пусть право вечно значит право, а справедливость — справедливость». Казалось бы, молитва закончена, и это действительно так, но не завершилось осмысление событий в сознании лирического героя симфонии — героя, напомним, автобиографического. Вайнберг пишет вслед за молитвой достаточно раз-вернутое fugato, в основе которого — тема первой части и только одно слово — «справедливость». Скерцозное движение в fugato, эдакое шаловливое звучание сопрано создают эффект алогизма, вносят тонкую иронию, близкую пушкинской мысли: «Нет правды на земле».

И все же герой Вайнберга находит правду и справедливость, которые дают человеку свет и природа.

Мысль о вселенской гармонии, единстве всего сущего — ключевая для понимания особенностей стиля Вайнберга, его неоклассической и неоромантической ориентации. Классическая ясность письма — качество, присущее всем сочинениям Вайнберга, вне зависимости от темы и времени создания. Она достигается напряженной работой над каждым звуком. С именем Вайнберга связано представление о высоком мастерстве и рациональности; при этом его музыка естественна и сердечна. И это не удивительно, потому что, повторим, музыка для него — жизнь.

Сотни произведений Вайнберга — это огромный мир, в котором не только переплавлены жизненные впечатления, но и самостоятельный мир музыкальной материи, живущий собственной, независимой от словесных понятий жизнью. Произведения оказываются тесно переплетенными, темы свободно перетекают одна в другую:

— Нет у меня ни одной симфонии, в которой не были бы использованы вокальные мои сочинения.

То ли романсы, то ли из оперы. Бывает и наоборот, когда в оперу я вставляю какие-нибудь куски из симфоний, из квартетов. В общем, у меня такой, я бы сказал, «большой котел», где все темы живут друг с другом, потому что мне кажется, что самое главное в музыке, — в том числе инструментальной, — это мелодия, которая дает образ. Я недавно старался так, лежа здесь, представить себе, в каких симфониях какие оперы, в каких операх — симфонии. Бесконечно все переплетается. Рациональный смысл часто не влияет, только мелодическое…

При всем значении слова в музыке Вайнберга, где оперному жанру принадлежит такая же роль, как и симфоническому, а романсовому — как камерно-инструментальному, Вайнберг тяготеет к «чистой музыке». Может быть, поэтому для него так органичен стиль традиционного письма, в котором мелодия и ин¬тонация — основа всего.

Своим главным произведением Мечислав Вайнберг считает «Пассажирку», по жанру представляющую собой оперу-симфонию:

— «Самое важное?» — «Пассажирка». Все остальные — это тоже «Пассажирка». Из последних симфоний — Двадцать первая, которая еще не игралась. Посвящена сожжению Варшавского гетто, где погибли мои близкие. Она — тоже «Пассажирка».

Особую роль «Пассажирки» подчеркнул и Дмитрий Дмитриевич Шостакович. «Я слушаю «Пассажирку» в исполнении Моисея Самуиловича Вайнберга в третий раз. Снова потрясен, впечатление идет крещендо. До того, как я впервые услышал эту музыку, меня, как и других, беспокоило — как это симфонист напишет оперу. Но это настоящая опера. Все предыдущие сочинения Вайнберга были дорогой к этой вершине» .

Позволю себе поделиться собственными. воспоминаниями об этом показе. Шостакович говорил взволнованно и увлеченно. Он подчеркнул также, что ждет с нетерпением партитуру и предвкушает, как много интересного и неожиданного придумает Вайнберг — мастер оркестровки. После прослушивания и обсуждения Шостакович и Вайнберг беседовали на лестничной площадке. Когда я неловко сунула Вайнбергу маленький букет цветов, Шостакович с улыбкой произнес: «Вот Вам и первый успех». Грустно сознавать, что «Пассажирка» все еще ждет своего настоящего признания — первой постановки…

Вот уже больше года Мечислав Вайнберг тяжело болен и не встает с постели. За ним самоотверженно ухаживает его жена — Ольга Рахальская . Ей помогает дочь Анна. Первая жена Вайнберга, Натела Вовси, вместе с дочерью Викторией живут в Израиле.

Несмотря ни на что, Вайнберг постоянно трудится. К композитору приходит много музыкантов из разных стран, и каждый из них уходит обогащенный прослушанной музыкой, одаренным светом этой удивительной семьи, приобщенным к таинственному миру творчества.

Однажды Вайнберга спросили, как надо работать, и композитор ответил: «Мне кажется, что почти любой миг в жизни настоящего художника в каком-то смысле работа. Работа интересная, упорная, бесконечная. Работа не только за письменным столом, но и работа — наблюдение, впитывание в себя звуков, красок, движений, ритмов действительности. Я всегда работаю».

Статья доктора искусствоведения, проф. МГК им. П.И. Чайковского Людмилы НИКИТИНОЙ опубликована в журнале «Музыкальная академия», 1994, № 5