You have no items in your cart.

От театра Мейерхольда к КЗЧ

В 2015 году Московская филармония отметила 75‑летний юбилей Концертного зала им. Чайковского (КЗЧ), своей главной концертной площадки, по праву считающейся лучшей в Москве. Однако, мало кто знает и помнит, о сложной судьбе КЗЧ. Первоначально он строился как экспериментальный театр Всеволода Мейерхольда и с этим именем связана его трагическая судьба. Мало кто знает, что за классическим фасадом скрывается, уникальное новаторское решение интерьера зала, заложенное молодыми архитекторами-конструктивистами Михаилом Григорьевичем Бархиным и Сергеем Евгеньевичем Вахтанговым. Оно разрабатывалось в долгих беседах с режиссером.

В сложной истории зала значится множество проектов, перепланировок, дискуссий и переработок, передач в различные государственные инстанции и переделок. А после опалы и расправы с выдающимся реформатором его имя было вычеркнуто из летописи известного сегодня здания. Достроенное, оно перешло в ведение Филармонии, которая первым концертом 12 октября 1940 отметила здесь 100‑летний юбилей П. И. Чайковского, широко отмечаемый по всей стране. От этой даты и отсчитывается история КЗЧ.

Судьба КЗЧ, пробелы исторической памяти — все это выглядит абсурдно, тянет на фарс, но в то же время вполне типично для градостроения Москвы. Сегодня и мы живем в эпоху, когда Москва перестраивается, перелицовывается по многу раз, в зависимости от вкусов и бизнес-предпочтений градоначальников: от бронзовых статуй Лужкова — Церетели, народных гульбищ на Манежной площади и Поклонной горе до плитки в эпоху мэра Собянина. В строительный «водоворот по-русски» уже давно включились известные музыкальные театры, превращавшиеся в непостижимые долгострои. Вспомним эпопею с исторической сценой Большого театра и восьмилетние метания, связанные со зданием «Геликон-оперы» на Большой Никитской…

Многое из этого уходит в беспамятье современного фейсбучного публичного пространства и новостных лент. Вокруг зданий создается своя мифология и перелицовывается история, как плитка на главных артериях города Москвы. Видимо, это и есть типичная черта русской ментальности — постоянная историческая амнезия. Но вопреки всему, как писал Д. Хармс, «жизнь побеждает смерть неизвестным науке способом».

Своя история

Мы подробно восстанавливаем забытую историю строительства КЗЧ. Она показывает, что в итоге, КЗЧ — это не просто здание с 75‑летней историей, не просто концертная площадка, принимающая мировых знаменитостей, не просто стилевая многоголосица развлекательных и интеллектуальных мероприятий. Это памятник города, хранящий все «зигзаги» истории страны, власти и отечественной культуры.

Для «МО» важно сохранить память о КЗЧ как результате строительства театра Мейерхольда, связать имя режиссера с этим зданием. Причин здесь несколько — и просветительство газеты, и заинтересованность в судьбах прошлых и будущих. Но главное, потомок Мейерхольда — Петр Меркурьев — являлся одним из основателей «МО», долгое время работал в газете, был нашим коллегой, другом, соратником. Так что и судьба газеты неразрывно связана с Мейерхольдом и его творением.

«МО» провела первый в истории фестиваль «Мир музыки Мейерхольда» в Перми. Уже несколько лет мы пытаемся провести в КЗЧ вечер его памяти. С идеями разного рода — от мемориального концерта до абонемента, музыкально-театрального вечера и экспериментальных акций — несколько лет мы обращаемся к руководству филармонии. Но пока все остается в виде проектов…

Кафешантан в руках реформатора

Творческая репутация здания на Садово‑Триумфальной площади началась в 1901. Здесь был отстроен театр «Буфф» французом Шарлем Омоном, который из Парижа привез в Москву эксклюзивный парижский канкан и развлекал им жителей, как и другими музыкально-театральными фривольностями. Театр имел громадный успех, хотя и порицался в газетах за безнравственность. После отъезда Омона в 1907 из России, его владельцем стал буфетчик Игнатий Зон, сделавший из него опереточный «рай».

После революции, в 1920 здесь разместился Театр РСФСР, созданный при участии Всеволода Мейерхольда, занимавшего в то время пост заведующего театральным отделом Наркомпроса. С этого времени и по 1938 г. театр был связан с именем режиссера-реформатора. А в 1922 он получил название Театр им. Мейерхольда (ТиМ). В течение 10 лет здесь шли знаменитые спектакли режиссера: «Мистерия-буфф» Маяковского, «Ревизор», «Горе уму» (по грибоедовскому «Горю от ума») и др.

Реформаторская система Мейерхольда потребовала кардинальных изменений сцены театра, самой концепции театрального пространства. Небольшой театр на 1200 мест, с традиционной углубленной сценой, отделенной рампой от зрителя, с колосниками и расписными «задниками» — все это не соответствовала идеям вседоступного, агитационно-плакатного, масштабного действа.

Подобные проекты были широко востребованы в раннесоветской культуре, наследующей культуру Серебряного века (здесь прямые линии идут от русского вагнеризма, мистериальных идей Вяч. Иванова и Мистерии А. Н. Скрябина, в которой отсутствовало разделение на зрителей и исполнителей).

Но к 1930‑м годам, когда курс власти кардинальным образом изменился, революционные идеи Мейерхольда оказались неактуальными, даже чрезвычайно опасными. Дальнейшая судьба режиссера известна — арест и физическая расправа…

Театр, который строил Мейерхольд

А как складывалась судьба театрального помещения на Садово‑Триумфальной? Как идеи режиссера воплощались в реальные архитектурные проекты и что с ними стало после его опалы?

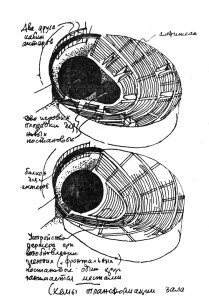

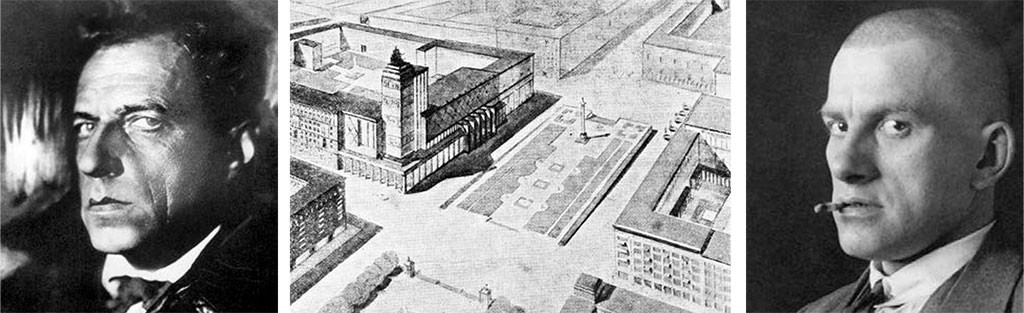

Добившись разрешения на ремонт здания, В. Э. Мейерхольд попытался его максимально перестроить в соответствии со своим видением театральных постановок. Первоначальный проект с 1930 по 1933 годы разрабатывали молодые архитекторы М. Г. Бархин и С. Е. Вахтангов (сын известного актера и режиссера), направляемые Мейерхольдом.

Обратимся к их статье «Незавершенный замысел», которая была опубликована в сборнике «Встречи с Мейерхольдом» (М., 1967), ставшим библиографической редкостью. Публикуем статью с небольшими сокращениями.

Незавершенный замысел

«…Старая форма театра — со зрителями по одну сторону портала и актерами по другую его сторону, форма, всей своей структурой создававшая иллюзорность спектакля, — резко не удовлетворяла режиссера.

Ему давно уже не нужны были натуралистические писаные подвесные декорации, отброшены были задники и падуги, упразднен занавес. Ему мешала яма оркестра, физически разделявшая зрителя и актера; ему представлялась «тупой» фронтальная точка зрения зрителя на действие, ведущееся на сцене, точка зрения, при которой не воспринималась глубина построения мизансцен (он сам любил смотреть свои спектакли из ниши ближайшей к сцене боковой двери партера или с боковых мест балкона). <…> ему было тесно в закупоренной коробке театра традиционной формы. Ему нужно было здание новое, просторное, в котором можно было бы реализовать замыслы, не умещавшиеся в узких рамках случайного здания. Вот и возникла необходимость в реконструкции этой коробки.

Вс. Э. Мейерхольд привлек к работе над проектом нас, помогавших ему ранее в осуществлении некоторых постановок театра в качестве художников‑конструкторов и знакомых с его взглядами на театр.

Сейчас, конечно, трудно точно вспомнить все интереснейшие, длительные разговоры, во время которых выяснялись режиссерские требования и строительные возможности, театральные нужды и материальные средства, разговоры, во время которых раскрывались творческие перспективы, обсуждались задачи искусства и место режиссера, говорилось о роли театра и об истории архитектуры, о Шекспире и о греческом хоре, о римском амфитеатре и вагнеровских операх, о Маяковском, Олеше и Безыменском, Корбюзье и Татлине, Рейнгардте, Ван де Вельде, Эренбурге — об акустике и оптике, о начертательной геометрии и механике, о подъемных кранах, автомобилях и обо всем том, что оказывалось связанным с новым театром, с задачами, ставившимися перед архитекторами, которые хотели бы задуматься над театром для Мейерхольда.

Как хочет режиссер поставить актеров, построить действие: перед зрителем, вокруг зрителя или сам зритель окружит действие?

В греческом театре орхестра (место для хора) была окружена амфитеатром ступеней, на которых располагалось до 30 тысяч зрителей. Небольшая сцена («скена») была крытой и рассматривалась фронтально. По существу, это было соединение двух приемов восприятия действия. Только после многовекового перерыва можно было увидеть такое же решение в эпоху Возрождения в Англии, в шекспировском театре «Глобус». Наконец, в наше время, такая концепция была осуществлена в театре, построенном Пельцигом в Берлине (1919, театр Макса Рейнгардта). Во всех этих случаях есть две сцены: глубинная и сильно вынесенная вперед авансцена, просцениум, «орхестра».

Несравненно большее, доминирующее развитие получила в дальнейшем схема театра римского. Здесь в орхестре уже сидели зрители, как в партере. Действие рассматривалось, как происходящее только на фронтальной сцене, большой и сильно развитой.

Отсюда ведет свое развитие весь европейский театр, вплоть до зданий, сегодня осуществляемых. Именно здесь началось разделение зрительного зала и сцены, зрителя и актера. Отсюда пошел портал, яма оркестра, а затем и занавес…

Но эта схема перестала удовлетворять режиссеров‑новаторов. Еще в 1912 г. Ван де Вельде, а несколько позже Огюст Перре решили устроить не фронтальную сцену с одним порталом, а так называемую трехчастную сцену с тремя порталами, обнимающими переднюю часть партера. Еще дальше эту идею развили Э. Пискатор — В. Гропиус, окружив зрительный зал целым сценическим кольцом. Действие здесь должно было идти вокруг зрителя со всех сторон.

Иначе эту важнейшую задачу понимал Мейерхольд. Он хотел дать возможность зрителю видеть — актера во всем богатстве пластики его движения. Действие — во всем богатстве его пространственного развития. Движение — протекающим не только слева направо, перед глазами зрителя, но и вперед и назад, разрезающим зрительный зал.

Эти принципы касались самих основ театра. Как будет строиться театральное действие? Останется оно плоскостным, фронтальным или захватит весь объем зрительного зала, всю его пространственную структуру? Останется ли рама портала, отрезающая зал от сцены, создающая двухмерность действия? Или зритель и актер чем-то и как-то будут сближены? Как лучше видеть актера — все время спереди или есть еще хорошие точки зрения на него — сбоку, сверху, сзади? Как актеру лучше играть — имея перед собой темное отверстие традиционного портала, работая лишь в одном направлении, «на зал», будучи защищенным с трех сторон, пли играть, как в цирке, среди окружающих его зрителей, играть «беззащитным»! Или надо все же сохранить ему одну «свою» сторону, заднюю стенку, фон, опору? Как связать актера с местом его будущего действия — будет ли он сидеть у себя в уборной «за тридевять земель» от игровой площадки, а когда понадобится, то прибежит он и в нужном месте, с нужного слова начнет «свою роль»? Или его лучше разместить в непосредственной близости от сцены, и актер тогда сможет естественно, легко, органично влиться в спектакль, когда это будет нужно. Не должен ли зрительный зал освещаться естественным светом, чтобы актеры проводили репетиции в условиях всех других производств и в действие некоторых спектаклей входил бы дневной свет? И т. д. и т. д.

Заранее никто таких вопросов не формулировал, тем более не имел готовых ответов.

Не сразу выработались и основные принципы нового театра:

— единство зрительного зала и сцены, — охват действия зрителями с трех сторон,

— глубинность построения действия и аксонометрическое восприятие его сверху и сбоку,

— отсутствие занавеса, рампы, оркестровой ямы, разделяющих зрителей и актеров,

— освещение зрительного зала естественным светом,

— непосредственная связь актеров со сценической площадкой.

Для этого мало было уже только ремонта, реконструкции старого здания бывшего Зон. Если говорить прямо, то надо было попросту сломать его совсем и сделать что-то совсем иное. Но в то время была возможна только «реконструкция», а потому, к сожалению, были сохранены наружные стены — жесткие рамки, определившие характер всего строительного решения.

Сломав весь старый интерьер, портал и балконы, организовав единое пространство сцены и зрительного зала, нужно было как-то разместить игровую площадку. Эту удлиненную, поставленную вне центра, сильно выдвинутую в зал площадку с трех сторон обняли места на тысячи зрителей. Так решалась задача возможности глубинного построения театрального действия, охвата его зрителями. Необходимо было обеспечить восприятие этого действия наиболее выгодно — сверху, то есть во всем трехмерном разнообразии мизансцен.

Мы уже говорили о выгодности рассматривания актера и всего действия сверху и сбоку, в «аксонометрии». Для этого можно было снова вернуться к балконам и ярусам, так привычным для старого типа театров.

Но лучшим решением, как нам казалось, было амфитеатровое размещение мест для зрителей на круто поднимающихся ступенях. Только амфитеатр (греческий, римский, палладианский, вагнеровский) давал наилучшие условия видимости, полное, широкое, всеохватывающее восприятие спектакля. Абсолютно исключались помехи от впереди сидящих зрителей. И, что самое главное, такой театр — театр безранговый, без партера и бенуара для избранных и верхних ярусов для всех остальных — являлся действительно новым, подлинно массовым, демократическим театральным зданием. Это — о зрителях.

Но в театре очень большое внимание должно быть уделено актерам. Надо было приблизить актеров к сцене (собственно, их артистические кабины и места ожидания выхода). Этому обстоятельству Всеволод Эмильевич придавал очень большое значение.

Актер не должен был, задыхаясь, прибегать с пятого этажа и выходить на сцену, лишь формально зная, о чем была речь до него. Наоборот, Мейерхольд представлял себе дело даже так, что незанятый в данном эпизоде актер, может ждать своего выхода на сцене же, только в глубине, вне света прожекторов, вживаясь в темп и ритм спектакля, в его динамику, и в два шага оказываться сразу в центре событий.

Мы уже говорили о том, что осуществленные постановки Всеволода Эмильевича давали большое количество решений, которые могли войти в архитектуру нового театра. Так, например, определился вопрос о размещении артистических кабин. В «Ревизоре» была великолепная сцена, в которой Хлестаков получал взятки от чиновников. Сцена эта происходила на фоне полукруглой стены, сплошь состоявшей из дверей. Вот такое полукольцо дверей и стало задним фоном, четвертой стеной сценической площадки, было использовано для организации выходов из двух ярусов кабин ведущих актеров, став частью архитектуры.

В постановке «Командарма 2» И. Сельвинского была устроена фоновая полукруглая стена, охватывавшая всю сцену. В «Списке благодеяний» Ю. Олеши специальные щиты, вынесенные в зал из глубины сцены, объединили в одно целое сцену и зрительный зал.

На ряде сценических опытов было найдено место оркестра, поставленного в приподнятую над кабинами актеров нишу в стене зала над сценой. Оркестр мог быть видим зрителям или закрыт от них. Вопрос механизации сохранял свою большую роль, отметались только колосники с подвесом декораций. Игровая площадка приобрела два вращающихся круга, поставленных по продольной оси. Это предрешило форму самой площадки. Но должна была быть и «верхняя» механизация. Для этого предполагалось по потолку както криволинейно проложить монорельс для перемещения игровых площадок на разную высоту и в разные места зрительного зала.

Сразу после окончания акта выключались прожекторы, круги сцены опускались в двойной трюм и снова поднимались уже освобожденные от декораций (конструкций, как тогда говорилось).

Наконец (и это могло быть наиболее интересным), было задумано, чтобы сцена в антрактах предоставлялась зрителям. Кроме выходок в фойе они могли бы спускаться по ступеням амфитеатра вниз и заполнять большую, свободную и незагроможденную декорациями площадку сцены. Здесь они по-новому ощутили бы единство театрального пространства и сами представили собой оживленную и яркую картину для сидящих на местах, картину, привлекающую внимание ритмом движения, красками, новизной.

Для ряда прежних постановок театра требовался проезд автомашин через зал на сцену. Эту связь внешнего пространства со сценой Мейерхольду необходимо было обеспечить и в новом здании, как органически задуманную, как одну из обязательных черт этого театра. Такой сквозной проезд удалось осуществить в проекте, несмотря на крайнюю затесненность участка.

Надолго и во многие проекты других театральных зданий это требование Мейерхольда (сквозного проезда транспорта) вошло как само собой разумеющееся, как одна из наиболее характерных черт нового театра. И действительно, если на сцену Большого театра и в «Дон-Кихоте», и в «Хованщине» лошади могут входить на правах актеров, то, естественно, в современных вещах могут действовать автомашины…

Кто из видевших спектакль «Земля дыбом» не помнит самого необычного ощущения, когда сзади, из фойе, через широко распахнувшиеся двери въезжал в зал грузовик с телом убитого героя?

Мы много говорили с Всеволодом Эмильевичем о спектаклях под открытым небом. И ему очень хотелось, чтобы в его театре удалось осуществить задуманный раздвижной потолок. И это могло быть очень интересно летом, ночью… Кстати, сейчас, если бы понадобилось, такой потолок можно было бы сделать, но в 1930 году это казалось очень трудно осуществимым. Хотя энтузиаст — инженер Артюшков брался сделать не только поднимающиеся и вращающиеся круги на сцене, но и раздвижное перекрытие над залом…

Ну, не раздвижной потолок, так хоть верхний дневной свет мы все же сделали в зале театра. И электрическое освещение (прожекторное) мы предполагали сделать бьющим оттуда же, сверху, через молочное стекло сплошь остекленного потолка.

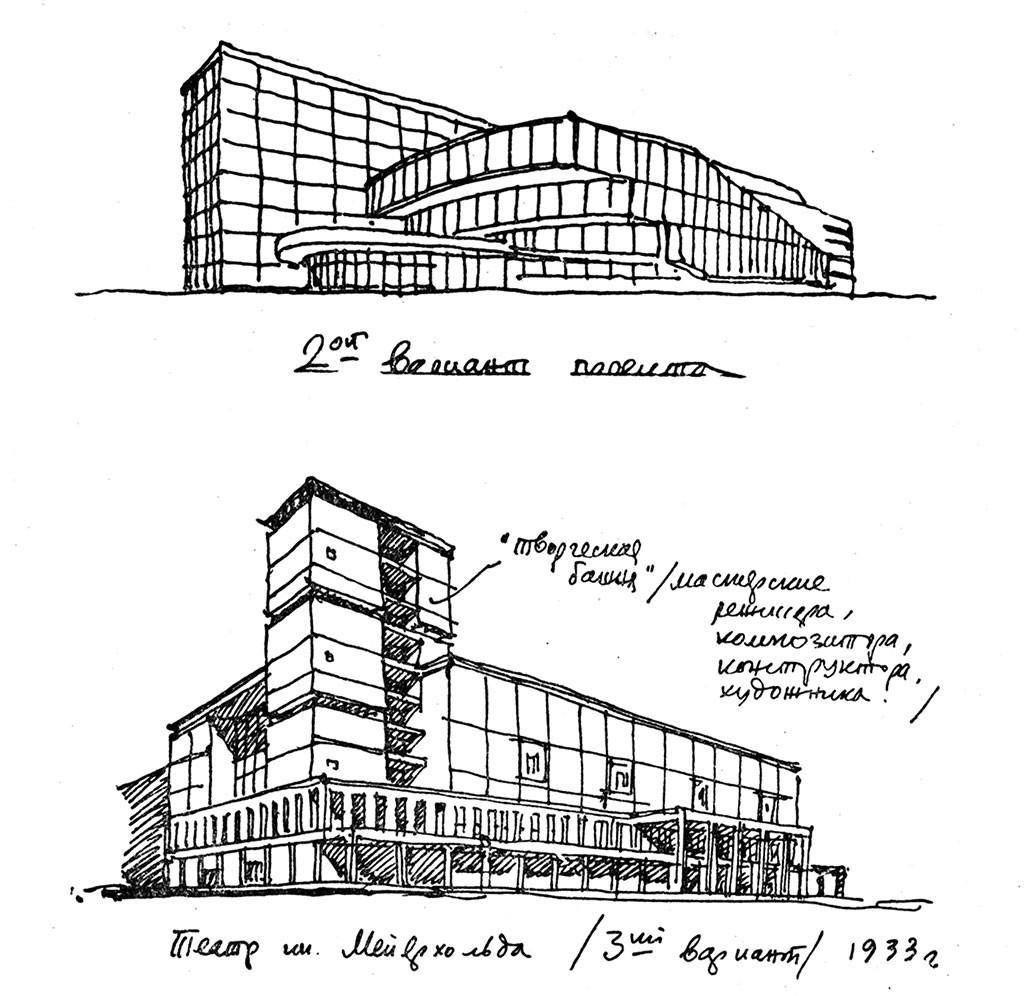

Мейерхольд думал не только о месте для актера, но и о месте для режиссера, художника, конструктора, композитора. Теснота участка заставляла необычно компоновать здание. И вот возникло предложение создать в театре «творческую башню».

Сколько мучений принесла эта башня!

Непривычность башни в «образе» театра, театрального здания, прочно установившегося за сотни лет, вызывала немало тяжелых разговоров в длительном процессе утверждения этого проекта в соответствующих инстанциях.

Но работа двигалась.

С 1930 года, на протяжении нескольких лет, нашей авторской группой было сделано три проекта, последовательно развивавших идеи, о которых говорилось выше.

Первый вариант (1930—1931) сохранял большую часть старого театра: вестибюль, фойе, лестницы, даже малый зал, размещавшийся сзади большого. Кардинально переделывались только прежние зал и сцена — здесь ломалось все, и в объединенном объеме строился новый зал. По форме он был, по существу, прямоугольным с полукруглыми торцами. Такой же была и игровая площадка, смещенная к одному торцу. Оба вращающихся круга были равного диаметра.

Второй вариант (1931—1932) представлял собой более радикальное решение. Это было совсем новое здание, которое считалось только с габаритами участка и полностью игнорировало старое здание. Сильно вытянутый элипс зала включал заостренную игровую площадку с кругами резко различного диаметра. Проектировалось 2 тысячи зрительных мест.

Для возможности в новом театре ставить прежние спектакли, рассчитанные на неглубокую сцену-коробку и на наличие партера, предполагалось, что малый (передний) круг и часть неподвижной сцены, до большого круга, расположенного в глубине зала, смогут трансформироваться в партер путем опускания этих частей и заполнения их переносными местами.

Наконец, третий вариант (1932—1933) был наиболее реалистичен. Он сохранял наружные стены и максимально использовал весь внутренний объем коробки здания. Элипс стал не таким вытянутым, места поэтому приблизились к сцене. Зрительный зал вместил 1600 зрителей. Этот вариант и был построен нами в железобетоне и кирпиче. Но затем строительство театра было прервано. Отделка зала производилась уже без нашего участия…

Михаил БАРХИН

Сергей ВАХТАНГОВ

Авангард на все времена

Как показывает статья Бархина и Вахтангова, новации Мейерхольда далеко выходили за рамки своего времени. Многие из его идей до сих пор воспринимаются авангардно, используются на экспериментальных сценах. Придуманные именно для этого помещения технологии повлияли на развитие всего мирового театра.

Сцена-трансформер с двумя кругами, которые поднимаются и опускаются при смене декораций, с подачи Мейерхольда стала активно внедряться в европейском театре. Максимальная включенность зрителя в спектакль — это сегодня одна из главных задач театрального процесса. Востребованы интерактивные постановки. Актеры все чаще выходят в зрительный зал, который используется как всеохватная, тотальная сцена.

Интересно увидеть и «странную» логику истории: повлиявшая на Мейерхольда вагнеровская драма привела к созданию нового типа концертного зала в России. Вполне закономерно, если бы было не так трагично…

Башня

Упомянутая в статье М. Бархина и С. Вахтангова башня была чрезвычайно важна для режиссера, но именно она и стала «яблоком раздора». Получив в распоряжение помещение театра Зон, Мейерхольд решил не только кардинально изменить его внутреннее устройства, но расширить его объемы. Театру катастрофически не хватало производственных помещений, цехов. Он добился разрешения на то, чтобы включить в общую конструкцию театра еще и булочную, которая располагалась на углу площади и выходила фасадом на Тверскую (тогда ул. Горького).

В общей архитектуре здания ей отводилась важная роль, воплощающая концепцию уличного, всеобщего театра: у ее основания проектировались ступени-трибуны для выступления актеров на улице. Важно и то, что благодаря башне здание соединяло в себе элементы «театра массового действия» и культовое сооружение. Родные и друзья В. В. Маяковского (Л. Ю. Брик, Н. Н. Асеев) при поддержке В. Э. Мейерхольда предлагали замуровать урну с прахом поэта в стене здания или даже поместить ее в самом театре.

Но булочная затрагивала облик важнейшей жизненной артерии города, и отсюда возникли многие проблемы. По улице Горького проходили официальные парады, так что она являлась идеологическим и стратегическим центром города. Экспериментальный проект уже не мог быть утвержден без пристального внимания властей, особенно после смены идеологического курса — революционный конструктивизм в архитектуре сменился на сталинскую неоклассику.

Дальнейшую судьбу незавершенного проекта исследовал и восстанавливал по крупицам (по сохранившимся наброскам, раритетной периодике, профессиональным документам) в течение 15 лет кандидат архитектуры, профессор кафедры «Архитектура сельских населенных мест» МАРХИ, главный архитектор проектов проектной организации ООО «Фирма ГИПРОКОН» Александр Кожевников. С его разрешения, мы цитируем его статью (опубликована в электронном журнале МАРХИ) и дополняем его рассуждениями, которыми он поделился с «МО».

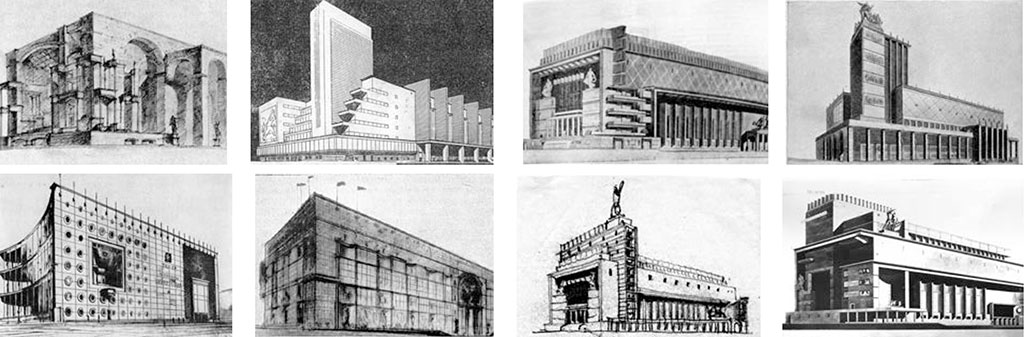

Конкурсная гонка

Как указывает А. Кожевников, строительные работы по реконструкции начались при Мейерхольде и по разработанному Бархиным и Вахтанговым плану. Сохранили наружные стены, таковы были условия ремонта, и полностью снесли все внутренние конструкции (портал, балконы, лестницы). Были сделаны железобетонные конструкции для зрительного зала, который имел форму «эллиптического цилиндра», прижатого к уже существующим, старым стенам. Этим решением архитекторы добились единого пространства сцены и зрительного зала. В центре этого необычного для театра зала находилась «игровая площадка» удлиненной эллиптической формы, которая решала задачу глубинного построения будущих спектаклей. С трех сторон ее «обнимали» зрительские места круто поднимавшегося амфитеатра, обеспечивавшего максимальную видимость. Такое построение зала создавало «массовый», по определению В. Э. Мейерхольда «безранговый» демократический театр. Новаторский замысел с верхним дневным светом был реализован посредством кровельных световых фонарей. Важнейший вопрос приточной вентиляции зала был решен путем устройства каналов подачи воздуха в спинках кресел зрительских мест. На тот период времени это было абсолютным техническим новшеством.

Сцена была решена в виде «игровой площадки», на которой находились два вращающихся круга разного диаметра. На потолке должен был крепиться монорельс с тележкой для перемещения «игровых площадок» на разную высоту и в разные места зрительного зала. Такое решение создавало возможность использовать в спектакле весь объем зала. Круги сцены имели возможность опускаться в трюм для «перезарядки» в антракте новыми декорациями. Фактически, театральное пространство Мейерхольда носило элементы того, что в современной сценографии называется «залом-трансформером».

Но в 1933 по настоянию Моссовета в основном из-за новаторской башни (названа «стеклобетонным небоскребом») проект был отвергнут как «формалистский» и отправлен на переработку. Дальше был фактически организован закрытый конкурс по созданию внешнего облика престижного, крупнейшего в Москве театра.

Три проекта

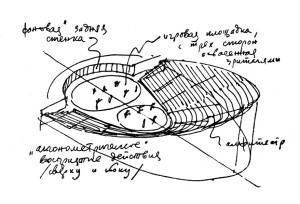

В конкурсе приняли участие архитекторы трех мастерских Моспроекта, которые в разной степени стремились реализовать реформаторские идеи Мейерхольда:

1) мастерская Г. П. Гольца при участии М. П. Парусникова и И. Н. Соболева предложили классицистский образ театра с монументальным фасадом, подчеркнутым десятиколонным портиком (выходил на площадь); фасад на ул. Горького оформлен в виде глубокой арки, которая являлась эстрадой для выступления артистов на улице (идея Мейерхольда) во время городских праздников и демонстраций;

2) мастерская А. К. Бурова при участии А. В. Власова и его соавторов: фасад со стороны Садово‑Триумфальной площади представлял собой плоскость, на которой было размещено углубление со сценой, обращённой на улицу. Предполагалось, что фасадная сцена трансформируется в экран и кино», как вариант, — в декоративное панно, изображающее внутренний мир театра (предположение Кожевникова). Круглые окна, освещающие помещения артистических уборных, составляют главный мотив фасада и обрамляют сцену. Вход в театр решен как «гипертрофированная дверь», что является приемом максимальной театрализации внешнего дизайна. Фасад вдоль ул. Горького решен в виде трехэтажных балконов, напоминающих шекспировский театр «Глобус». Между колонн расположены полихромные скульптуры (муляжи) персонажей Мейерхольдовских постановок. Этот вариант являлся действительно новым взглядом на подход к проектированию театра. Главная идея заключалась в желании авторов максимально показать во внешнем облике внутреннее содержание здания;

3) мастерская профессора И. А. Голосова: впервые заявлена идея об архитектурной организации всего пространства на Садово‑Триумфальной площади. Разрабатывая образ театра, И. А. Голосов одновременно решал проблему цельности ансамбля площади Маяковского за счет возможности усилить и связать композицию возведением башни в здании, расположенном по диагонали от проектируемого театра. Все авторы пытались воплотить идею театра-площади, ведь это был период создания театров массового действия. С точки зрения конструкций, все могло двигаться, трансформироваться, раздвигаться, то есть работать на «экстерьер», вовне.

В финале обсуждения на Архитектурнотехническом совете было решено отвергнуть все представленные варианты в связи с тем, «что ни один из них ни в какой мере не удовлетворяет требованиям архитектурного оформления Триумфальной площади, не обеспечивает создания единого архитектурного ансамбля».

Вне конкурса

После провала конкурса Моссовет «подключил» к проекту академика А. В. Щусева, который являлся Главным архитектором улицы Горького. Он предложил М. Г. Бархину и С. Е. Вахтангову свою опеку и авторство, но молодые архитекторы отказались завершать постройку, не желая поступиться своими «архитектурными принципами». И вскоре были забыты как авторы уникальной внутренней архитектуры «революционного театра».

Щусев не пытался передать концепцию новаторского театра Мейерхольда, воплотить его идеи, а формально связал оформление внешнего вида здания с его именем. Поверхности стен были обработаны барельефами, фриз на стене за колоннадой выполнялся в мозаике. Тематикой мозаичного фриза являлись сцены из спектакля В. Э. Мейерхольда «Ревизор». В элементы украшения фасада Щусев включил также маски античного театра, театра «Comedia del arte» и театра Мольера. Он сохранил угловой акцент в виде башни из проекта М. Г. Бархина и С. Е. Вахтангова. Важно то, что именно у Щусева впервые появилась статуя Маяковского на башне.

Итог — 1940

После ареста Мейерхольда театр был закрыт, а здание так и оставалось в недостроенном состоянии. Окончательного решения его архитектурного облика, как и возможности его дальнейшего использования не было, так как сама идея революционного театра была предана забвению. А для традиционного театра уже существующие отстроенные внутренние конструкции и проекты внешнего фасада не подходили. Напомним, что в нем отсутствовала обычная углубленная сцена, не было конструкций для подвесных декораций. Фактически он был не пригоден для советского театра. «Соломоново решение» было найдено абсолютно точно: в городе не хватало большого концертного зала. А филармония активно развивалась. Так, недостроенный Театр имени Мейерхольда стал Концертным залом им. Чайковского.

Посвящение П. И. Чайковскому возникло не случайно. В 1940 широко отмечалось 100‑летие композитора. Именно в это время образ композитора утверждался как «наше все», рождался миф о главном «народном» классике страны. Так что строящийся зал выполнял еще и важную идеологическую функцию. Окончательный облик зала придумал главный архитектор города Д. Н. Чечулин, ученик Щусева. Он решил сложную идеологическую задачу — нашел решение фасадов, выходящих на улицу Горького и на Садово‑Триумфальную площадь. Именно он разработал и сам облик площади, ее композиционное и ритмическое устройство, необходимое для магистральной площади советской столицы.

Чечулин фактически использовал все предыдущие проекты. Он «скрестил» их, основываясь на стилевом предпочтении времени. Получился неоклассицизм, который рождался из принципа «коллажирования» архитектурных идей прошлого. Итак, в основу фасада со стороны площади лег десятиколонный портик из проекта Г. П. Гольца, диагональный орнамент, напоминающее палаццо Дожей в Венеции — из проекта И. А. Голосова, лепнина и барельефы — из проекта Щусева. А внутренняя конструкция зала, уже сделанная в железобетоне, сохранилась из проекта Бархина — Вахтангова. Так что все архитекторы, причастные к этому зданию, являлись фактически соавторами КЗЧ.

Фасад на улицу Горького (эта «ахиллесова пята» проекта) он сделал под стать другим жилым домам, расположенным здесь в ряд, лишь украсив его лоджиями-балконами, так что фасад стал сливаться с общим рисунком. Чечулин, таким образом, соединил два характера, две типологии в одной постройке. Дизайн КЗЧ оказался поделен: со стороны площади соответствовал идеологическим задачам публичного, официозного пространства, а с другой — воспринимался как часть повседневности. И в этом смысле уникальность решения Чечулина очевидна: он смог воплотить в жизнь задачи своего времени, предъявляемые к этому зданию (хотя критики от профессионалов было предостаточно). Но вместо мейерхольдовского театра-площади, театра как значительного массового действа с трибунами под открытым небом получился внешний облик камерного зала. Сложно представить, что за ним «скрывается» огромная концертная площадка.

Параллельно Чечулин разрабатывал образ и конструкцию самой площади, решение которых долгое время он не мог найти. И здесь так же пригодились все отрабатываемые по отношению к ТиМ решения. Памятник Маяковскому (из проекта Щусева) в 1958 был перенесен с башни в центр площади, таким образом, визуальный акцент смещался с театра (как это было у предыдущих авторов) на саму площадь, городское пространство. Доминантой же площади, ее главной осью и вертикалью стала гостиница «Пекин», то же проектируемая Чечулиным.

Мейерхольд в КЗЧ

Итак, подведем итог. Что же осталось в КЗЧ от экспериментального первого проекта, разрабатываемого при участии Мейерхольда?

В результате в открытом в 1940 концертном зале сохранился конструктивизм внутреннего устройства, спроектированного Бархиным и Вахтанговым. А также внутренняя планировка — расположение зрительных мест, поднимающихся вверх в виде амфитеатра, так что даже сидящие предельно высоко в любой точке зала могут видеть происходящее на сцене. Большие проходы, связывающие фойе, зал и сцену в традициях средневекового площадного театра — также перешли из проекта Мейерхольда. По ним, как мы помним, должны были врываться грузовики. Сейчас благодаря им очень удобно, «без пробок» можно выйти из зала (особенно актуально после окончания представления, когда зрители торопятся в метро и на электрички). Уникальное верхнее дневное освещение через сложную систему дисперсионных стекол, расположенных по всему пространству зала в виде световых панелей — ноу-хау, которое нигде не встретить. Оно создавало возможность естественного освещения днем и искусственного освещения вечером. Новаторская система позволяла реализовывать красочные световые эффекты.

Впервые в СССР сделана система приточной вентиляции через каналы в спинках зрительских кресел. Свежий воздух подавался из отверстий кресел рядом с ногами зрителей со скоростью 0,2—0,3 м/сек. Были применены специальные системы, заглушающие шум вентиляторов.

Кардинальные изменения затронули строение сцены: решено было отказаться от трансформера и формы эллипсисиса с двумя кругами. Остал-ся вполне традиционный прямоугольник сцены. А на месте выдающегося в зал второго сценического круга (так называемый «просцениум») сейчас расположен партер. Ушли из проекта гримуборные, которые выходили на сцену, вагонетка, спускающаяся по воздуху.

На сцене был установлен орган, в последствие он был заменен новым, построенным специально для зала чехословацкой фирмой «Ригер-Клосс» (1958—1959).

История развития проекта театра Мейерхольда, трансформировавшегося в итоге в концертный зал, является ярким примером кардинальных изменений в мировоззрении и идеологии власти, которые были пройдены всего за 10 лет — с 1930 по 1940.

По непредсказуемому стечению обстоятельств город в результате получил большой концертный зал, а Филармония — главную концертную площадку, ставшую ее «визитной карточкой».

КЗЧ сегодня

Сегодня КЗЧ представляет собой просторный зал на 1505 мест. Здесь проходит около 300 концертов в год. Их посещают около 350 тысяч слушателей.

Параметры сцены: высота — 15 м, глубина — 20 м, ширина: у органа — 11 м, середина сцены — 20 м, авансцена — 23 м (информация с сайта meloman.ru).

Сохранен уникальный декор зала: лепное изображение Герба СССР — варианта с 16 ленточками (по числу союзных республик, входивших тогда в состав СССР), водруженное над сценой в 1950.

С 2003, с приходом нового руководства МГАФ (генеральный директор А. Шала шов, художественный руководитель А. Чайковский) идет реконструкция филармонического здания и КЗЧ.

В сезоне 2004–2005 в зале были проведены реставрационные работы, после чего изменилась пространственная концепция: теперь можно легко разобрать партер и разместить на этом месте оркестр, освободив сцену для оперных постановок. Таким образом, был дан старт «оперному движению» на обновленной сцене КЗЧ.

К 2008 были завершены основные работы по совершенствованию акустики зала, которые провела немецкая фирма Mueller BBM (установлены специальные акустические щиты). Недостатки акустики помещения, первоначально не предназначенного для концертов (Чечулин их пытался решить за счет специального покрытия стен, за счет тяжелого занавеса, ковровых дорожек и обивочного материала на сиденьях, но не довел до совершенства), были устранены.

Восстановлен исторический облик фойе (зеркальные шестигранные тумбы с банкетками), на первый этаж перенесен гардероб. В процессе реставрации был обнаружен и восстановлен мраморный пол, сохранившийся еще с 1930-х годов, а впоследствии «спрятанный» под перекрытиями более позднего времени.

В 2013 в фойе установлены электронные мониторы, позволяющие получить информацию о мероприятиях и увидеть прямые трансляции концертов.

В декабре 2007 в помещении Московской филармонии был открыт Камерный зал на 100 мест (первоначально вход в него был с улицы, а спустя год открылся вход из фойе КЗЧ).

Новоделы с «человеческим лицом»?

Но история здания КЗЧ на этом не закончилась. Как и Никитская, Мясницкая, Большая Ордынка, Кузнецкий мост и Рождественка, Триумфальная площадь, на которой расположен КЗЧ, попала в тренд модных реконструкций. Новый официальный курс в создании имиджа столицы — сделать ее городское пространство доступным простому жителю, показать, так сказать, «человеческое лицо» Москвы. Вот уже и катки заливают на Красной площади, чтобы забыть официоз торжественных парадов. Вот и на всех центральных площадях проходят народные гулянья, отвечающие вкусу потребителей «Русского радио»…

Но «новое» настолько агрессивно, что активно закрывает «старое», по сути, стирая историческую логику города, его атмосферу и «культурный код» (то что составляет «московский текст культуры», если воспользоваться теорией культуролога В. Топорова). Центр превращается в гламурный парк аттракционов и всевозможных ярмарок.

В соответствии с западной модой появились велодорожки, но сделанные как дань моде, а не как часть функциональной транспортной системы, — они ведут из ниоткуда и в никуда. А на Большой Никитской еще и «разбивают» пешеходный тротуар. Но пешеходы не теряются и, когда спешат на концерт в БЗК, смело используют велосипедный путь, радуясь расширению внеавтомобильного пространства. На новых широких пешеходных зонах забыли в спешке сделать ливневую канализацию, прибавив работы людям в оранжевой спецодежде. Критика говорит об экономической подоплеке повсеместного плиточного шика — «творческое освоение» бюджета (и это при тотальном сокращении госфинансирования на соцсферу).

Теперь история переделок КЗЧ затронула лицевую сторону его жизни. Опять идеология власти прикоснулись к нему. Концертный зал стал частью развлекательно-тусовочной жизни. Московский парад новых идей здесь простирается от зашитых в гранит кадок с туями (вроде посадок на кладбище?) до циклопических качелей на Триумфальной площади, появившихся после недавней реставрации. Так что ее главный визуальный центр — памятник Владимиру Маяковскому — становится практически не видимым. История забыта? Забыто то, что площадь имеет свой смысловой центр, свой организующий вектор в виде башни «Пекина»? Забыто, что это одна из лицевых витрин города, что это официальное пространство? Предполагается, видимо, что на концерт зритель будет приезжать на велосипеде, уставший, взмыленный, и отдыхать от физических перегрузок под звуки оркестра, а после «пищи духовной» веселиться на качелях?

.

При этом вокруг КЗЧ отсутствуют необходимые для функционирования концертной площадки автомобильные парковки. Может, это и плюс для пешеходных прогулок и экологии центра. Но как добираться симфоническому оркестру с инструментами до места выступления? Как подъехать съемочной группе с оборудованием? На метро? Благо выход практически вмонтирован в фасад здания. Потребности филармонии не учитывались во время нового «благоустройства».

Можно сказать, что ничего страшного в этом и нет. Абсурдность отечественной истории уже давно стала «притчей во языцех». Но если вникнуть в суть проблемы то, как пишет колумнист Forbes Сергей Медведев, «в Москве идет планомерное разрушение многовекового историко-культурного и природного ландшафта, убийство живой памяти города и создание на этом месте нового державного мифа: победно-глянцевого, гранит но-мраморного, чиновно-пустозвонного, выморочной городской утопии, авторитарного урбанизма. Точно то же самое происходит сейчас с российской историей, с праздником 9 мая и памятью великой войны, с российской культурой и православной церковью».

Эксперты начинают говорить о новом процессе в архитектурном облике города — о провинциализации исторического центра, то есть когда окраина колонизирует центр, делает доминирующей ментальность провинции. Вместо воспитания вкуса, идущего от центра к пригородам, происходит обратное: пригород диктует визуальную среду и повседневность. Да, мы далеки от Рима и Флоренции, где каждый кусочек города живет историей и облагораживает изяществом и эстетикой пропорций современность. Разрушается не только природно-архитектурный ландшафт, история города, но социальная, историческая и культурная память. Все затмевается «новым», которое воплощает вкусы и нравы «большинства». Вот оно, «восстание масс» Ортега и‑Гассета воочию.

Зал Чайковского — Мейерхольду

Музыка в творчестве великого режиссера

Редакция газеты «Музыкальное обозрение» обращается к руководству Московской филармонии с двумя предложениями об увековечении памяти великого режиссера Всеволода Мейерхольда в стенах здания, где он работал и создавал свой театр.

Сегодня здесь располагается Концертный зал имени П.И. Чайковского, главный зал Московской филармонии.

Предлагаем Московской филармонии проводить ежегодно в феврале (месяц рождения и гибели Мастера) проект «Мейерхольд». И проводить его в Концертном зале имени Чайковского, здание которого хранит память о Мейерхольде, основные его творческие идеи и замыслы. Оно стало своеобразным памятником режиссеру.

Тема «Мейерхольд и музыка» — неисчерпаема и заслуживает самого пристального внимания. В концертах может быть представлена симфоническая, вокальная и камерная музыка: из поставленных им оперных и драматических спектаклей, творчество композиторов его эпохи и композиторов, с которыми он работал, экспериментальные сочинения наших современников.

К проекту готов присоединиться Музей им. Бахрушина, филиалом которого является музейквартира В.Э. Мейерхольда.

Для нашей газеты и для меня Мейерхольд — особая страница в жизни. Моим другом, соратником и коллегой почти 40 лет был его внук Петр Меркурьев, один из основателей нашей газеты.

Я дружил с дочерями Мейерхольда, его внуками и правнуками. Общался с его учениками. Подробно изучал его жизнь и творчество.

В 1999 мы с П.В. Меркурьевым организовали и провели первый в истории фестиваль «Мир музыки Всеволода Мейерхольда» на его родине в Пензе.

Также вместе с архитектором Александром Кожевниковым мы предлагаем Московской филармонии создать в здании МГАФ музей Театра им. Мейерхольда и Концертного зала им. Чайковского.

Создание музея стало бы не только данью уважения Мастеру, но и восстановлением исторической справедливости. Важнейшим событием в воссоздании во всей правде и полноте одной из трагических и прекрасных страниц российской культуры.

Андрей УСТИНОВ

Всеволод Мейерхольд (9 февраля 1874, Пенза — 2 февраля 1940, Москва) — гениальный режиссер XX века, реформатор мирового драматического и музыкального театра. В детстве и юности Мейерхольд увлекался игрой на фортепиано и скрипке.

Будучи студентом юридического факультета Московского университета, играл в студенческом оркестре. В Мариинском театре он поставил оперы «Тристан и Изольда» Вагнера (1909), «Борис Годунов» Мусоргского (1911), «Орфей и Эвридика» Глюка (1911), «Электра» Р. Штрауса (1913), «Каменный гость» Даргомыжского (1917). В том же 1917, в дни февральской революции, он поставил «Соловья» Стравинского (премьера в зале Петровского училища в Петрограде). Последняя оперная постановка Мейерхольда — «Пиковая дама» Чайковского в МАЛЕГОТе (январь 1935). Постановки оперы «Семен Котко» и «Дон Жуан» на сцене театра им. Станиславского и Немировича-Данченко ему воплотить не удалось.

В гениальном спектакле «Маскарад» (поставлен в 1917 в Александринском театре, реконструирован в наши дни В. Фокиным) звучит музыка Глазунова.

В 1920–1930-х гг. Мейерхольд сотрудничал с ведущими советскими композиторами: Д. Шостаковичем (спектакль «Клоп» Маяковского), С. Прокофьевым (в частности, неосуществленные проекты постановок «Игрока» в Мариинском театре», «Семена Котко» в МАМТе, драматического спектакля «Борис Годунов»), В. Шебалиным (с 1929 по 1937 композитор написал музыку к пяти театральным и двум радиоспектаклям Мейерхольда). В. Мейерхольд был арестован 20 июня 1939 в Ленинграде. Вечером накануне ареста он встречался с Д. Шостаковичем. Вскоре после его ареста, 15 июля 1939, в московской квартире в Брюсовом пер., 11 (сейчас там мемориальный музей В. Мейерхольда) была зверски убита жена Мейерхольда Зинаида Райх. 2 февраля 1940 Мейерхольд был расстрелян. Реабилитирован в 1956.

В. Мейерхольд и З. Райх похоронены на Ваганьковском кладбище. В могилу захоронена земля из Бутырской тюрьмы — места гибели великого режиссера.

«МО»