You have no items in your cart.

Бертольт Брехт. 120 лет одиночества

Есть люди и судьбы, не нуждающиеся в комментариях,— очередной юбилей Пушкина, Шекспира или Кафки едва ли вызовет вопрос, кого и почему чествуют. 120-летний Брехт остается предметом дискуссии, спорным гением — и, видимо, останется им навсегда.

Как бы ни менялись времена и обстоятельства, Бертольта Брехта всегда есть в чем серьезно упрекнуть. Одних он раздражает тем, что чересчур марксист, других — тем, что слишком ренегат. Плагиатор, разрушитель классического театра, эмигрант, догматик, эксплуататор труда влюбленных женщин — у каждого читателя, зрителя или исследователя есть своя причина оспорить право этого автора на место в пантеоне великих.

Место действительно спорное. Однако совсем по другой причине.

Величие — понятие, которое самому Брехту не просто чуждо, но и по-настоящему враждебно. Нетрудно удостовериться: словосочетание “великий человек” в его текстах, начиная с самых ранних, является ругательством. Одна из лучших книг Брехта, роман “Дела господина Юлия Цезаря”,— скрупулезное анатомическое препарирование исторического величия, исследование одной отдельно взятой грандиозности, пропитано черным, ядовитым сарказмом. ХХ век, начавшись с великой войны, научил Брехта тому, что величие предполагает жертвы. Что все великое — смертельный враг всего нормального, да и просто всего живого. Что героизм — это признак несчастья, подвиг — результат отчаяния. Что претензия на духовное лидерство заканчивается катастрофой — и хорошо, если только личной. Любая попытка “пасти народы” была Брехту подозрительна по определению: его пожизненная вражда с Томасом Манном рождена не столько из зависти и конкуренции, как принято считать, сколько из непреодолимого отвращения к повадкам великого человека, к сознанию культурно-исторического мессианства, которое действительно невозможно отделить не только от самого Манна, но и от его текстов. Постоянные персонажи самого Брехта — люди, озабоченные тем, чтобы выжить в аду, созданном великими амбициями, свершениями, заблуждениями, прозрениями других, и не стать при этом героями.

Иными словами, настаивать на величии Брехта значило бы буквально оскорбить дорогого юбиляра. Зато он, вероятно, не стал бы возражать против замены слова “величие” на более прозаичные слова “значение” и “заслуги” — поскольку вообще предпочитал патетике прагматику.

В чем значение и заслуги Бертольта Брехта?

Вынужденно оставим в стороне его лирику — о ней почти невозможно говорить за пределами немецкоязычного контекста. В остальном же Брехт выполнил работу, которую (не только в России, но в России особенно) по неудачному стечению обстоятельств принято считать политической. Формально она состояла в написании нескольких десятков пьес, признанных выдающимися, и большого числа теоретических трудов, признанных то ли догматическими, то ли с течением времени себя изжившими. На самом деле то и другое выходит за рамки театрального дела, заслуги Брехта перед театром суть заслуги частные. Драматургом Брехт был лишь потому, что драма оказалась формой, которая больше всего соответствовала его представлениям о взаимоотношениях человека и искусства в жестких условиях наступившего Нового времени. Вернее, его представлениям о том, как и на каких условиях должен произойти пересмотр этих взаимоотношений, если оба они — человек и искусство — намереваются выжить. Пьесы Брехта — модель и прецедент такого пересмотра.

Если постараться свести смысл драматургии Брехта к единственному, главному слову, то слово это — “сомнение”.

Сомнение по Брехту — техника выживания и единственный способ что-то узнать об окружающем мире. Сомнение — и форма, и смысл художественного произведения. Театр, как искусство диалога,— лучший и кратчайший способ транспортировки сомнения, потому что именно в театре можно быстрее и нагляднее всего продемонстрировать, как хрупко все то, что кажется человеку нерушимым. Пьесы Брехта живут тем, что любая ситуация и любой характер в них рано или поздно оборачивается своей противоположностью, и нет такой лжи, которая не может стать правдой, механизм трансформации заложен в фундамент каждой из них, как взрывчатка.

За всеми его текстами стоит фигура человека, для которого не существует правильных ответов — только правильные вопросы. Театр Брехта рожден эпохой, которая, во-первых, отняла у человека все существовавшие до сих пор гарантии истинности и надежности. А во-вторых, эта эпоха с необычайной скоростью принялась возводить видимости, в которых суть предмета не проявляется, а растворяется. “Фотография заводов Круппа ничего не говорит о заводах Круппа” — эта запись в рабочей тетради Брехта 1931 года формулирует проблему современного искусства. И не только искусства. Отражение в ХХ веке уже ничего не отражает.

Самое опасное в этом новом мире — иллюзия, уверенность и последовательность, идущие рука об руку. Тот, кто уверен в себе, знает истину и движется к цели, находится в смертельной опасности и, возможно, подвергает ей других. Главный объект брехтовской атаки — искусство, создающее и внушающее иллюзии, имитирующее надежность и окончательность.

И если до Брехта в театре главным упреком и недостатком было пресловутое “не верю!” Станиславского, то для Брехта “не верю!” — это высшая оценка и, собственно, цель. Пресловутый эффект остранения, техника “выхода из образа” — постоянная дискредитация иллюзии.

Оригинального в его театральной системе было не так много, по-настоящему новое в ней лишь то, что клеем, на который посажены все ее части, он сделал скепсис, недоверие и отказ от обольщения красотой или подлинным чувством. Это отказ ради знания. Сомнение и знание, по Брехту, друг друга не исключают, но это знание не о результате, а о процессе. Не о том, что есть, а о том, каким именно образом то, что есть, стало именно таким, какое оно есть. И во что оно еще может превратиться: как и почему мир становится войной, богатство — нищетой, материнская любовь — беспредельной жестокостью.

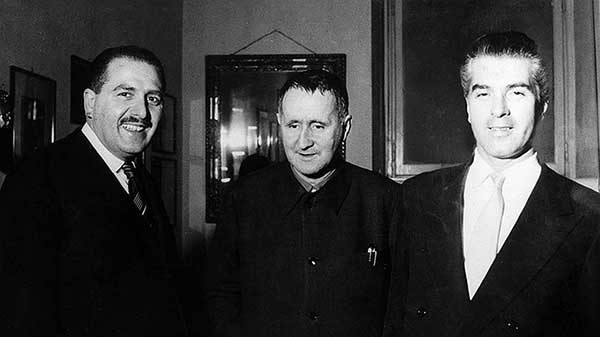

Лучший литературный портрет Бертольта Брехта оставил его почитатель и завистник Элиас Канетти, описавший богемный Берлин конца 1920-х в автобиографической книге “Факел в ухе”.

“Он выглядел очень тощим, голодное лицо из-за кепи казалось слегка скошенным набок, говорил он отрывисто и нескладно. Под его взглядом я почувствовал себя ненужной вещью, принесенной в ломбард, а в нем увидел оценщика, прикидывающего своими колючими черными глазками, кто чего стоит. Брехт говорил мало, узнать что-либо о результатах оценки было невозможно. <…> Что бы он ни брал (а брал он справа и слева, спереди и сзади все, что могло ему пригодиться), он тут же пускал в дело, использовал как сырье. Процесс производства не прекращался в нем ни на минуту. Он постоянно что-то фабриковал, это было главное, что составляло смысл его жизни”.

Там еще довольно подробно про великие стихи и цинизм, про высокомерие и преждевременную старость. Между делом Канетти говорит: “Брехт был невысокого мнения о людях, но относился к ним снисходительно”.

Снисходительность — обратная сторона скепсиса, следствие того, что никакое суждение о мире и человеке не может являться окончательным. Сам Брехт именно на него — а не на вечную славу — надеялся в веках: его раннее стихотворение “Потомкам”, один из лучших поэтических текстов всей немецкой литературы и один из самых пророческих текстов ХХ века, завершается просьбой: “вспомните о нас со снисхождением”.

Источник публикации Коммерсантъ Weekend, 26.01.2018, Ольга Федянина